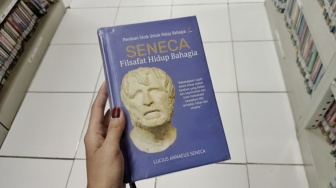

“Buku adalah jendela dunia” bukan sekadar ungkapan klise. Buku adalah alat bantu penting untuk membangun imajinasi, memperluas pengetahuan, dan membuka peluang hidup yang lebih baik, terutama bagi anak-anak.

Namun di Indonesia, jendela ini masih tertutup rapat untuk banyak anak. Bukan karena mereka tidak mau membaca, tapi karena akses terhadap buku masih menjadi kemewahan.

Di negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, rasio buku bacaan masih menyedihkan: 1 buku untuk 90 orang. Angka ini jauh dari rekomendasi UNESCO yang menyarankan minimal tiga buku per orang per tahun.

Data ini menjadi alarm keras tentang ketimpangan akses literasi, yang dampaknya terasa paling parah di luar Pulau Jawa, wilayah yang masih bergulat dengan keterbatasan infrastruktur, perpustakaan, akses internet, dan harga buku yang tinggi.

“Minat baca itu ada. Yang gak ada itu aksesnya,” tegas Adi Sarwono, pendiri Busa Pustaka, dalam kelas daring Yoursay bertajuk “Books for All: The Impact of Free Access on Literacy Levels” (23/4/2025).

Pria yang akrab disapa Mang Adi ini telah bertahun-tahun mendedikasikan hidupnya mendirikan rumah baca dan menggerakkan perpustakaan keliling ke berbagai pelosok negeri.

Bagi Mang Adi, literasi tidak bisa dilihat sebatas kemampuan teknis membaca. Literasi adalah soal mengenal dunia, memahami konteks, membayangkan masa depan.

Dan semua itu dimulai dari perkenalan sederhana dengan buku sejak dini. Sayangnya, perpustakaan umum yang ada belum menjangkau semua anak. Bahkan perpustakaan desa pun sering kali hanya sekadar nama, tanpa koleksi yang layak.

Harga buku anak-anak yang mahal juga menjadi penghalang. Tak sedikit keluarga harus memilih antara membeli beras atau buku.

Dalam kondisi seperti ini, bagaimana mungkin budaya membaca bisa tumbuh?

“Banyak yang menyalahkan anak karena tidak mau membaca, padahal bagaimana bisa membaca kalau bukunya saja tak ada?” ujar Mang Adi.

Menurutnya, gerakan seperti Busa Pustaka hadir karena ada kekosongan peran dari negara, lubang besar dalam sistem yang seharusnya menjamin hak pendidikan setiap warga.

Ketimpangan akses buku ini bukan hanya soal statistik, tapi menyangkut masa depan generasi. Ketika satu anak di kota besar bebas memilih buku dari rak toko atau aplikasi digital, anak lain di daerah tertinggal bahkan belum pernah melihat buku bergambar. Padahal, dengan satu buku, seorang anak bisa memimpikan bulan, samudra, atau dunia yang belum pernah ia kenal.

Lewat Busa Pustaka, Mang Adi dan timnya telah mengirim ribuan buku ke Papua, Lombok, hingga desa-desa yang bahkan belum terdata dalam sistem pos nasional.

Mereka tak hanya mengirim buku, tapi juga mengadakan kegiatan menggambar, menulis, dan mengirim karya anak-anak ke luar negeri. Dalam setiap kegiatan, mereka berupaya menghidupkan harapan dan imajinasi yang selama ini mati suri.

Namun, perubahan struktural tidak bisa bergantung pada komunitas semata. “Pemerintah seharusnya mengambil peran lebih besar. Akses baca seharusnya jadi fasilitas publik, bukan inisiatif sukarela,” ujarnya. Ia mendorong agar tiap RT atau desa memiliki perpustakaan kecil yang bisa diakses anak-anak kapan saja, bukan hanya saat mobil perpustakaan keliling datang.

Literasi adalah soal keadilan sosial. Ketika akses terhadap buku hanya tersedia untuk segelintir orang, maka yang terjadi bukan kebodohan, melainkan pengabaian hak. Tanpa intervensi kebijakan yang serius dan merata, ketimpangan literasi akan terus melebarkan jurang antargenerasi.

Masyarakat pun bisa ambil bagian, dengan menyumbang buku, membuka ruang baca, atau berbagi koleksi pribadi. Literasi bukan tanggung jawab guru semata, melainkan perjuangan kolektif untuk menciptakan generasi yang lebih sadar, kritis, dan berdaya.

“Kalau akses bacaan sudah tersedia merata, kita baru bisa bicara soal budaya membaca. Kalau belum, yang kita lihat hanyalah ketimpangan,” pungkas Mang Adi.

Penulis: Kayla Riasya Salsabila