“Tidak seperti pohon, semakin dewasa manusia, mereka semakin tidak berdaya.”

Berapa jumlah pohon yang Anda tanam? Jika terlalu sulit untuk menjawabnya, sekarang berapa jumlah pohon yang ditebang untuk Anda? Apakah itu adalah pertanyaan level lanjut yang semakin membuat Anda termenung? Bagaimana jika pertanyaan berapa pohon yang ada di halaman rumah Anda menjadi silih untuk pertanyaan-pertanyaan sebelumnya?

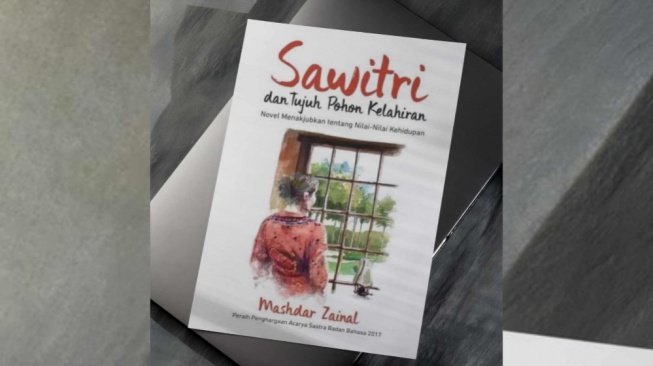

Novel Mashdar Zainal berjudul Sawitri dan Tujuh Pohon Kelahiran, yang meraih penghargaan Acarya Sastra Badan Bahasa 2017 ini rupanya telah lebih dahulu memosisikan pohon-pohon sebagai lambang kehidupan manusia. Mereka dijadikan objek untuk mengumpamakan kehidupan manusia yang tak ubahnya sebatang pohon, tumbuh-berkembang-meranggas-berbuah-mengering-mati.

Tidak hanya sebatas itu, sebagai pohon, artinya kehidupan selalu melewati aneka musim, harus menahan tamparan angin, belum lagi ancaman manusia dan makiannya yang seolah mencabuti satu demi satu akar makhluk berdaun itu. Ibaratnya, dengan membaca novel ini berarti kita sedang menyelami perasaan pepohonan yang menjadi saksi bisu perjalanan hidup kita, yang kita tebang untuk berbagai urusan, yang kita maki karena keberadaan maupun ketidakberadaannya di tempat yang ditangkap oleh netra kita.

Ini adalah sejumput kisah sepasang suami istri yang memiliki kebiasaan menanam pohon sebagai wujud syukur kelahiran anak-anak mereka. Tujuh orang anak –lima perempuan dan dua laki-laki– dengan tujuh pohon yang harus mereka rawat sampai besar dan cukup mandiri untuk tumbuh sendiri.

Halaman rumah keluarga itu didiami oleh sebatang pohon mangga, sebatang pohon flamboyan, sebatang pohon asam, sebatang pohon sawo, sebatang pohon salam, sebatang pohon jamblang, dan sebatang pohon ketapang, selain sepasang pohon alpukat yang sudah lebih dulu menjaga tanah itu. Ketujuh saksi bisu kehidupan tersebut hidup dan berkembang seiring dengan dewasanya anak-anak keluarga itu.

Syajari dan Sawitri adalah figur orang tua yang tegas dan bijaksana dalam novel ini. Keduanya menjadi teladan paling dilingkari dalam benak anak-anaknya sampai mereka dewasa. Kedua orang inilah yang memberi gambaran orang tua pada umumnya, meski dengan cara yang berbeda, yang tidak pernah jemu memikirkan anak-anak mereka, menyayangi mereka sepenuh hati, bahkan sampai rela mati demi anak-anaknya. Ada banyak lingkar keteladanan yang dapat dicontoh dari kedua figur ini, keteladanan tentang menjadi orang tua dan apa yang dirasakan orang tua ketika sepi ditinggal anak-anaknya dewasa.

Selanjutnya, ketujuh anak-anak mereka. Si sulung, Sumaiyah. Syajari menanam sebatang pohon mangga sebagai pohon kelahiran anak pertama yang dinanti-nantikannya itu. Pohonnya sangat subur dan selalu berbuah di musimnya. Sayangnya, ia lahir dengan takdir –yang tidak sebagus pohon mangganya– tragis ketika dewasa.

Kisah Sumaiyah masih kita jumpai saat ini. Kisah mengenai pahitnya kehidupan di negeri orang, kehidupan yang semakin buram karena menanggung kesalahan yang tidak diperbuatnya dengan sengaja –bertaruh nyawa. Kisah tentang dusta dan ketidakadilan yang bersemayam dalam jubah-jubah ketaatan. Figur ini menjadi salah satu figur ketabahan dan pekerja keras. Ia menjadi si sulung yang dibanggakan adik-adik dan kedua orang tuanya. Sebagai yang diketahui, dikenal sebagai sosok anak yang menanggung beban paling besar dengan bahu paling tegar.

Anak kedua, Sumitrah. Ia adalah anak yang paling cantik, seperti pohon kelahirannya, pohon flamboyan yang memiliki bunga wangi dan indah dipandang mata. Kisah hidupnya tidak sejalan mulus dengan apa yang dibayangkan orang saat ini, bahwa mereka yang cantik telah menaklukan dunia. Justru sebaliknya, dunia telah merenggut hidupnya dan menjadikannya sosok tubuh tanpa jiwa yang hidup. Suatu kejadian telah membalikkan kehidupan bahagianya, menjadi lanskap mengerikan dan menakutkan yang membuatnya tak pernah mau menemui dunia lagi, termasuk traumanya kepada keramaian.

Putra pertama keluarga itu, si anak ketiga, Subandi, memiliki perangai yang tidak terlalu baik digambarkan dalam cerita. Ia muncul sebagai lambang pemberontakan, penolakan, ketidakpedulian, dan sikap-sikap menyebalkan manusia pada umumnya. Baginya, menanam pohon tidak begitu penting, sehingga pohon asam miliknya lebih sering diurus saudari-saudarinya daripada dirinya. Ia seolah ingin lepas tanggung jawab dari kebiasaan merawat pohon yang diajarkan oleh Bapaknya.

Ketika dewasa, ia menjadi figur manusia yang lari bersama rasa bersalah, tidak dipercayai, dan menikmati karma di negeri orang –bekerja di perkebunan, mengurusi petak-petak kebun cokelat orang, padahal di rumah ia menolak memelihara pohon asam yang menjadi pohon kelahirannya– dan tak pernah pulang, meskipun ingin, meskipun ia merindukan semua serpihan kenangan bersama keluarganya.

Sularsih, putri keempat. Dikaruniai kehidupan yang lebih baik ketimbang kakak-kakaknya. Ia tumbuh dengan sebatang pohon sawo –yang sebelumnya pohon durian– dan dianugerahi takdir yang jauh lebih mulus, tumbuh dewasa-menikah-punya dua anak. Meski ia harus melangkahi ketiga kakaknya dan melawan adat yang berlaku di desanya.

Meski ia harus melawan kebimbangannya meninggalkan rumah dan kedua orang tua yang disayanginya sekaligus saudara-saudaranya dan menjalani kehidupan berkeluarga di kota yang jauh, setidaknya Sularsih menjadi figur yang tidak neko-neko, sederhana, menghargai moral-moral yang diturunkan oleh kedua orang tuanya dan mengindahkan kebiasaan menanam pohon –bahkan sampai di acara pernikahannya, bibit pohon pun dijadikan souvenir pernikahan– Sularsih digambarkan sebagai anak yang berbakti dan mengindahkan nasihat orang tuanya.

Manusia kelima yang hadir di keluarga itu adalah Sukaisih dengan pohon salamnya di halaman rumah. Ia juga memiliki takdir yang bagus, meski tidak sebagus kakaknya, Sularsih. Ia menikah, tetapi tidak kunjung dikaruniai anak. Sampai suatu ketika, seorang anak yang tidak diketahui asalnya –kenalilah dia sebagai Naufan– menjadi asal muasal berdirinya rumah panti kecil di rumah mereka dan menampung 10 anak dari berbagai latar belakang. Hidup mereka bahagia meski tidak dianugerahi anak kandung mereka sendiri. Meskipun begitu, dengan hati yang baik, Sukaisih menjadi penggambaran orang dan ibu yang baik –seperti ibunya, Sawitri– yang tidak pernah menyalahkan takdir, tetap sabar, dan bijaksana menghadapi kesulitan dunia yang tidak ada habisnya.

Sunardi, anak keenam sekaligus putra kedua di keluarga itu, yang memperoleh pohon jamblang sebagai pohon kelahirannya. Memiliki sifat dan sikap yang bertolak belakang dari kakak laki-lakinya, Subandi. Ia memiliki perangai orang yang bijaksana, cerdas, bercita-cita tinggi, dan bertekad kuat. Sunardi adalah orang yang bisa dinilai membela kebenaran dengan menolak pernyataan bahwa satu dua kegiatan hanya cocok dilakukan perempuan –misalnya menanam pohon dan bunga– dan bahwa dia melakukan semuanya tanpa mengeluh. Ia mendapat takdir yang baik dan mengenyam pendidikan tinggi di luar negeri dengan beasiswanya. Dalam cerita ini, ia adalah figur pembanding dari maskulinitas sifat laki-laki yang biasa kita temui di kehidupan melawan sisi Subandi yang condong ke arah negatif.

Si bungsu, Sundari, dicetak dengan figur menyenangkan dan ceria. Ia paling dekat dengan kakaknya, Sunardi, dan sama-sama memiliki otak cerdas meski dalam bidang yang berbeda. Dalam cerita, ia memperoleh pohon ketapang sebagai pohon kelahirannya. Ia yang paling muda dan yang paling bersemangat dalam keluarga itu. Tanpanya, suasana dapat dipastikan tidak berwarna karena dia selalu membawa pesonanya sendiri. Sundari memiliki garis hidup yang baik sejauh jalan cerita disajikan. Ia tamat SMA, melanjutkan pendidikan tingginya, dan tinggal bersama Sukaisih dan anak-anak angkatnya. Seperti anak bungsu pada umumnya, Sundari memiliki sisi manja dan ketergantungan kepada kakak-kakaknya. Meski begitu, ia memiliki tekad kuat untuk mengejar jejak kakak-kakaknya dan berpotensi menjalani hidup yang lebih baik –jika cerita dilanjutkan.

Kisah ini berakhir seperti masa tua yang hadir dan menyerap kehidupan di pori-pori Syajari dan Sawitri. Kedua orang tua itu semakin renta dan tidak berdaya, masih ditambah dengan kecemasan-kecemasan untuk anak-anak mereka –terutama tiga anak mereka yang tidak mendapat takdir yang baik– juga kesepian yang kian waktu kian menghantui.

Hanya tinggal mereka, rumah tua itu, segenggam kenangan, dan tujuh pohon kelahiran yang berdiri kokoh menemani mereka di halaman rumah. Layaknya kehidupan renta yang memang didesain untuk dinikmati sendiri, keduanya masih memberikan teladan untuk anak-anak mereka dan kita yang menyaksikannya diam-diam. Sampai akhir hayatnya bahkan Syajari, sebagai seorang bapak, masih mendoakan apa yang terbaik untuk anak mereka. Meski ketika itu, tidak semua anaknya hadir menghantarkan jenazahnya ke liang kubur. Meski ketika itu, ia masih belum bertemu dengan kedua anaknya yang bernasib buruk. Meski setelah itu, ia harus berpisah dari istri yang dicintainya.

Novel ini dikemas dengan bahasa puitis ringan yang tidak menjemukan. Semakin dalam, semakin bernilai. Bahkan di akhir kisahnya, Anda akan berurai air mata karena kisah ini serupa ulikan masa lalu atau masa kecil Anda dengan keluarga Anda. Melihat novel ini dari perspektif lingkungan, tentu menjadi gugahan baru sekaligus kritik bagi kita untuk bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di permukaan bumi, termasuk pada pohon-pohon –yang sempat mengeluhkan sekaligus bersyukur dirinya diciptakan menjadi sebatang pohon– yang menjamur di mana-mana.

Penulisnya agaknya terlalu berjasa karena telah menyentuh pribadi orang-orang yang mengetuk pintu cerita novel ini. Kemungkinan ia berdosa karena membuat segelintir orang di antara pembacanya menangis terintih karena kisah menyentuhnya. Meskipun begitu, alur cerita ini digambarkan lambat sehingga tipe pembaca yang kurang sabar mungkin merasa gemas mengikuti kisahnya. Justru itu, bahkan dari penyajian ceritanya, buku ini benar-benar menampilkan kebenaran tentang sifat manusia, tentang apa yang harusnya dilakukan, tentang bagaimana kehidupan berjalan seperti pohon-pohon di halaman rumah.

Bahkan yang lebih menggelikan, mungkin Anda akan berhati-hati bersikap dengan pohon setelah membaca kisah ini. Yang pasti, novel ini setidaknya harus Anda baca sekali seumur hidup Anda, untuk menggeser sekian derajat kemungkinan yang akan terjadi di kehidupan Anda nantinya.