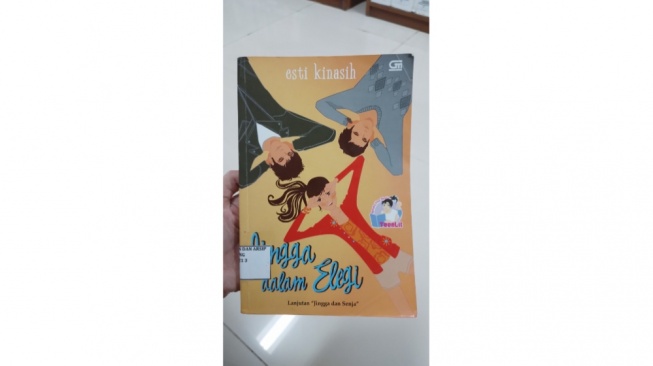

Tidak semua cerita cinta berakhir di senja yang hangat. Ada yang justru berlanjut ke fase setelahnya—ketika warna jingga mulai memudar dan perasaan tidak lagi terasa pasti. Di situlah Jingga dalam Elegi karya Esti Kinasih berdiri. Novel ini merupakan kelanjutan dari Jingga dan Senja, namun menghadirkan nuansa yang jauh berbeda: lebih sunyi, lebih reflektif, dan lebih jujur.

Jika Jingga dan Senja bercerita tentang euforia jatuh cinta dan perasaan yang tumbuh perlahan, maka Jingga dalam Elegi mengajak pembaca masuk ke fase berikutnya. Fase ketika cinta diuji oleh perubahan, jarak, dan kenyataan bahwa tidak semua hubungan bisa berjalan sesuai harapan. Novel ini tidak menawarkan romantisme berlebihan, melainkan potret perasaan yang terasa lebih dekat dengan kehidupan nyata.

Ketika Cinta Tidak Lagi Mudah Diperjuangkan

Dalam Jingga dalam Elegi, cinta tidak digambarkan sebagai sesuatu yang selalu layak dipertahankan apa pun risikonya. Esti Kinasih menghadirkan hubungan antartokoh dengan dinamika emosional yang rumit. Ada rasa yang tumbuh tanpa diminta, ada perasaan yang berubah tanpa disadari, dan ada hubungan yang harus dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit.

Cinta di novel ini tidak hitam dan putih. Ia hadir dengan keraguan, kecemburuan, dan kebingungan yang manusiawi. Pembaca diajak memahami bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti harus memilikinya, dan memperjuangkan cinta tidak selalu menjadi keputusan yang paling bijak.

Pendekatan ini membuat cerita terasa realistis, terutama bagi pembaca yang pernah berada dalam hubungan yang tidak bisa diselamatkan meski perasaan masih ada.

Kehilangan yang Datang Perlahan

Sesuai dengan judulnya, Jingga dalam Elegi dipenuhi nuansa kehilangan. Namun kehilangan dalam novel ini tidak hadir secara dramatis. Ia datang pelan—melalui perubahan sikap, jarak emosional, dan kesadaran bahwa sesuatu yang dulu terasa pasti, kini mulai goyah.

Esti Kinasih tidak menjadikan kehilangan sekadar alat untuk menciptakan kesedihan. Kehilangan justru menjadi ruang refleksi bagi para tokohnya. Rasa sakit yang muncul memaksa mereka berhenti menyangkal dan mulai menerima kenyataan.

Novel ini menunjukkan bahwa kehilangan tidak selalu menghancurkan. Dalam banyak hal, ia justru membentuk cara pandang baru terhadap diri sendiri dan hubungan dengan orang lain.

Pendewasaan Emosi yang Mengalir Alami

Salah satu kekuatan Jingga dalam Elegi terletak pada proses pendewasaan tokohnya yang terasa alami. Tidak ada perubahan drastis dalam satu momen besar. Pendewasaan hadir perlahan—melalui kebingungan, kesalahan, dan keputusan yang diambil dengan berat hati.

Tokoh-tokohnya tidak selalu tahu apa yang harus dilakukan. Mereka ragu, terlambat menyadari perasaan sendiri, dan kerap terjebak dalam pilihan yang tidak mudah. Namun justru di situlah ceritanya terasa jujur. Novel ini menggambarkan bahwa tumbuh dewasa sering kali berarti menerima ketidaksempurnaan diri.

Pendewasaan bukan tentang selalu membuat keputusan yang benar, melainkan tentang berani menghadapi konsekuensi dari pilihan tersebut.

Persahabatan sebagai Ruang Aman

Di tengah konflik cinta yang kompleks, persahabatan hadir sebagai elemen penting dalam cerita. Jingga dalam Elegi menunjukkan bahwa ketika perasaan romantis menjadi rumit, persahabatan justru memberi ketenangan. Tidak menuntut, tidak mengikat, hanya hadir sebagai ruang aman.

Persahabatan dalam novel ini tidak selalu sempurna, tetapi terasa tulus. Ia menjadi penyeimbang yang membuat cerita tidak terjebak pada romansa semata. Hubungan ini juga mengingatkan bahwa tidak semua ikatan yang berarti harus berlabel cinta.

Bagi pembaca, bagian ini terasa relevan karena menunjukkan bahwa dalam hidup, sering kali yang paling dibutuhkan bukan jawaban, melainkan kehadiran.

Kejujuran yang Tidak Selalu Nyaman

Novel ini juga menyoroti bagaimana ketidakjujuran terhadap perasaan sendiri dapat memperpanjang konflik. Banyak masalah dalam cerita muncul bukan karena kurangnya rasa, melainkan karena ketidakberanian untuk mengaku jujur—baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri.

Memendam perasaan, menunda percakapan penting, dan berpura-pura baik-baik saja justru membuat luka semakin dalam. Melalui dinamika antartokohnya, Esti Kinasih memperlihatkan bahwa kejujuran memang sering kali menyakitkan, tetapi juga membuka jalan menuju kelegaan.

Kejujuran menjadi langkah awal untuk berdamai, meski harus melewati proses yang tidak nyaman.

Elegi yang Dekat dengan Kehidupan Nyata

Sebagai kelanjutan dari Jingga dan Senja, Jingga dalam Elegi tidak berusaha mengulang romansa yang sama. Buku novel ini memilih jalan yang lebih tenang dan reflektif. Ia tidak menawarkan jawaban pasti, tetapi memberi ruang bagi pembaca untuk merasa dan memahami.

Cerita ini terasa seperti cermin bagi mereka yang sedang atau pernah berada di fase perasaan yang tidak selesai—tentang cinta yang berubah, kehilangan yang harus diterima, dan proses tumbuh yang tidak selalu mudah.

Pada akhirnya, Jingga dalam Elegi bukan hanya tentang cinta yang gagal bertahan, melainkan tentang menerima bahwa ada orang-orang yang hadir dalam hidup bukan untuk tinggal selamanya. Mereka datang untuk mengajarkan sesuatu, lalu pergi, meninggalkan pelajaran yang perlahan dipahami.

Dan mungkin, di situlah makna jingga dalam elegi—indah, sendu, dan tidak pernah benar-benar menetap.

Identitas Buku

- Judul: Jingga dalam Elegi

- Penulis: Esti Kinasih

- Penerbit: Gramedia Pustaka Utama

- Tahun Terbit: 2011

- Jumlah Halaman: 392 halaman

- ISBN: 978-979-22-6647-4

- Bahasa: Indonesia