Inisiatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk menggunakan karakter Virtual YouTuber (Vtuber) bernama Sena sebagai "ASN Digital" sesungguhnya adalah langkah progresif yang patut diapresiasi. Ada niat baik di balik langkah ini, yaitu mendekatkan lembaga tinggi negara kepada generasi muda, khususnya Gen Z, melalui medium yang mereka akrabi.

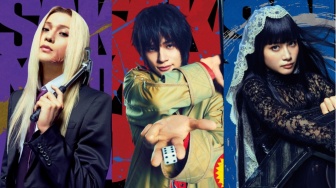

Namun, niat baik ini sayangnya tersandung pada eksekusi visual dan estetika yang kurang matang. Dengan tampilan ala anime yang mencolok, terutama warna rambut hijau dan desain pakaian yang menuai kritik publik, Sena dianggap gagal merepresentasikan citra Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diharapkan publik, yaitu profesional, berwibawa, dan mencerminkan nilai-nilai kepantasan Indonesia.

Logikanya sederhana: sebuah representasi resmi dari institusi pemerintah seharusnya memiliki standar visual yang tinggi, tidak hanya mengikuti tren pop secara instan, melainkan juga harus sejalan dengan etika komunikasi publik.

Aspek visual Sena adalah yang paling banyak menuai sorotan negatif. Desain karakter yang terlalu menyerupai budaya animasi luar negeri, lengkap dengan rambut berwarna cerah dan pakaian yang dinilai kurang pantas untuk representasi ASN, memicu kehebohan.

Secara logis, ketika sebuah institusi negara ingin membangun citra digital yang profesional, representasi visual harus selaras dengan identitas dan etika publik.

Memilih corak yang terlalu spesifik dan niche berisiko menciptakan jarak, bukannya kedekatan. Publik, termasuk generasi muda, menghargai kreativitas, tetapi mereka juga menuntut karakter yang otentik dan representatif.

Jika tujuannya adalah merangkul keberagaman Indonesia, desain yang ada justru terasa tidak pada tempatnya dan kurang sesuai dengan konteks birokrasi. Singkatnya: tampilannya secara jujur membutuhkan perbaikan citra.

Beralih ke aspek suara dan isi konten, isu kepercayaan menjadi fokus. Meskipun pengisi suara adalah seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mandiri dalam produksi, peran Sena sebagai penyampai informasi DPD menuntut standar profesionalisme tinggi.

Jika kualitas suara, intonasi, atau gaya penyampaian terasa kurang matang atau terlalu santai, hal itu secara tidak langsung dapat mengurangi bobot dan wibawa informasi yang disampaikan.

Selain kritik visual, polemik Sena juga menyoroti aspek fungsionalitas dan akuntabilitas. Diketahui bahwa karakter ini merupakan karya inisiatif pribadi seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang kemudian diunggah di akun resmi DPD.

Meskipun ini adalah bukti kreativitas sumber daya manusia di lingkungan birokrasi, penggunaan platform resmi lembaga negara menuntut pengawasan dan kurasi konten yang ketat. Konten yang diunggah harus mencerminkan kredibilitas institusi, bukan sekadar kanal uji coba ide.

Jika inisiatif ini tidak melalui screening yang memadai, maka fungsi Sena sebagai alat komunikasi yang kredibel pun diragukan. Sebuah inovasi dalam birokrasi harus memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan yang paling penting, dipertanggungjawabkan secara institusional, bukan sekadar dilepas sebagai "proyek sampingan."

Pada akhirnya, kasus Sena menjadi pelajaran penting mengenai keseimbangan antara inovasi dan profesionalisme dalam sektor publik. Digitalisasi dan adaptasi budaya pop memang diperlukan untuk menjangkau audiens baru, tetapi prosesnya tidak boleh mengorbankan reputasi dan standar kepatutan lembaga negara.

Daripada mematikan kreativitas yang sudah muncul, langkah yang lebih konstruktif adalah melakukan evaluasi menyeluruh, merevisi desain visual Sena agar lebih sesuai dengan konteks keindonesiaan dan etika ASN, sekaligus memperketat mekanisme quality control konten.

DPD perlu mendefinisikan secara jelas peran Sena: apakah sebagai penyampai informasi ringan, edukator kebijakan, atau sekadar maskot. Dengan kerangka kerja yang logis dan desain yang profesional, inisiatif ini dapat diselamatkan dan benar-benar berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang efektif, bukan sekadar pemicu kontroversi.

Tantangan terbesar yang dihadapi DPD, dan lembaga pemerintah lainnya, adalah bagaimana merangkul generasi Z yang serba cepat dan visual tanpa kehilangan identitas serta integritas institusi yang bersifat formal. Mengadopsi format Vtuber, yang sangat populer di kalangan Gen Z, memang langkah cerdas untuk menarik perhatian.

Namun, karakter seperti Sena harus berfungsi sebagai perpanjangan informatif dari institusi, bukan sebagai figur hiburan semata. Publik mengharapkan tokoh digital yang merepresentasikan lembaga negara memiliki vibe yang muda namun tetap berbobot.

Jika desainnya terlalu jauh dari norma kepantasan, apalagi sampai memunculkan kesan sensasional, fokus audiens akan beralih dari substansi pesan yang disampaikan DPD menjadi sekadar perdebatan estetika.

Oleh karena itu, langkah strategis ke depan adalah memastikan bahwa konten dan visual Sena diolah oleh tim profesional yang mampu menyeimbangkan tren pop dengan kebutuhan komunikasi institusi yang kredibel. Ini adalah pekerjaan rumah bagi birokrasi: berinovasi dengan cerdas, bukan sekadar mengikuti keramaian.