Sobat Yoursay, ada satu ironi yang makin sering kita temui di kota-kota Indonesia. Sampah selalu datang tepat waktu setiap hari, tapi penanganannya hampir selalu terlambat.

Rumah tangga terus memproduksi limbah, pasar tetap beroperasi, aktivitas berjalan seperti biasa. Yang macet justru sistem pengelolaannya. Dan dua peristiwa di penghujung 2025 ini menjadi potret telanjang dari masalah lama yang tak pernah benar-benar diselesaikan.

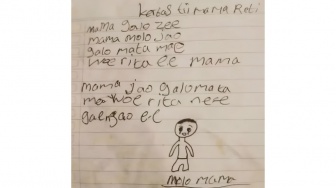

Pada Jumat, 26 Desember 2025, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta membuang tumpukan sampah ke gerbang Kantor Wali Kota Tangerang Selatan. Aksi itu berasal dari frustrasi panjang, terutama setelah penutupan TPA Cipeucang membuat sampah menumpuk di berbagai titik kota. Ketua BEM UMJ menyebut persoalan sampah di Tangsel sebagai problem menahun yang selalu diwariskan tanpa solusi tuntas.

Beberapa hari berselang, Bekasi menunjukkan wajah yang tak kalah muram. Puluhan gerobak sampah ditumpahkan di halaman Kantor Kelurahan Kebalen oleh para penarik sampah. Mereka berada di posisi serba salah. TPS ilegal ditutup, tapi tidak ada alternatif. Sampah warga terus datang, sementara ruang untuk membuangnya menghilang.

Dua aksi ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah kerap mengambil keputusan administratif tanpa menyiapkan ekosistem pengganti.

TPA ditutup, TPS ditertibkan, tapi sistem baru tidak pernah siap. Akibatnya, beban dialihkan ke warga, ke petugas lapangan, bahkan ke ruang publik. Sampah akhirnya dijadikan alat protes karena memang di situlah masalahnya berakar.

Masalah sampah di Indonesia bukannya kurang imbauan. Kita terlalu sering mendengar jargon “buang sampah pada tempatnya”. Tapi bagaimana jika tempatnya tidak ada? Bagaimana jika TPA penuh, TPS ditutup, dan fasilitas pengolahan minim?

Dalam situasi seperti ini, imbauan terdengar seperti lelucon pahit. Seolah warga diminta patuh pada sistem yang bahkan belum dibangun.

Sobat Yoursay, pengelolaan sampah selalu kalah prioritas dibanding proyek-proyek yang lebih fotogenik. Sampah memang tidak memberi pita peresmian yang menarik, karena bau, kotor, dan merepotkan.

Akibatnya, kebijakan sering bersifat reaktif. Baru bergerak ketika sudah ada protes, aksi simbolik, atau tumpukan yang viral di media sosial. Setelah itu, solusi tambal sulam datang, lalu masalahnya mengendap lagi.

Para penarik sampah adalah bagian dari rantai pengelolaan yang selama ini menutup lubang kegagalan negara. Ketika TPS ilegal ditutup tanpa solusi, merekalah yang pertama kali terjepit. Disalahkan karena membuang sembarangan, tapi tidak diberi ruang untuk bekerja dengan benar.

Sementara itu, mahasiswa di Tangsel memilih aksi yang ekstrem karena jalur komunikasi formal dianggap buntu. Aksi membuang sampah ke kantor wali kota adalah pesan keras bahwa masalah ini sudah melampaui tahap keluhan biasa.

Sobat Yoursay, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan contoh baik. Beberapa daerah mulai mencoba pemilahan, bank sampah, hingga pengolahan berbasis komunitas. Tapi inisiatif-inisiatif ini sering dibiarkan berjalan sendiri, tanpa dukungan sistemik.

Pemerintah senang menyebut partisipasi warga, tapi enggan berinvestasi besar pada infrastruktur dan tata kelola yang konsisten.

Masalah sampah juga sering dipersempit sebagai persoalan perilaku individu. Padahal, perilaku tidak akan berubah tanpa sistem yang memudahkan.

Tidak adil menuntut warga memilah sampah jika pengangkutan masih dicampur. Tidak masuk akal juga melarang TPS ilegal tanpa menyediakan titik resmi yang terjangkau. Di sinilah negara seharusnya hadir sebagai perancang sistem.

Dua kasus di Tangsel dan Bekasi ini memperlihatkan bahwa krisis sampah sudah menjadi gejala nasional. Kota-kota tumbuh, konsumsi meningkat, tapi pengelolaan tertinggal.

Penundaan demi penundaan yang dilakukan pemerintah hanya akan menimbun amarah masyarakat, jauh lebih tinggi dari tumpukan sampah itu sendiri. Jika kondisi ini dibiarkan, persoalan akan bergeser dari sekadar masalah kebersihan kota menjadi sebuah krisis kepercayaan yang jauh lebih berbahaya.