Sobat Yoursay, ada satu kalimat yang sering kita dengar saat musim penerimaan murid baru, “Saya titip anak saya ya, Bu, tolong dibentuk karakternya.” Kalimat itu terdengar hangat, penuh kepercayaan, seolah sekolah adalah bengkel tempat nilai-nilai baik dirakit dengan rapi.

Tapi ada ironi yang pelan-pelan muncul. Ketika proses pembentukan karakter itu benar-benar terjadi dalam bentuk teguran, nasihat, atau koreksi perilaku, tidak jarang justru muncul keberatan. Seolah kita ingin anak tumbuh disiplin, tapi tanpa pernah merasakan tidak nyamannya diingatkan.

Kasus Bu Budi di Tangerang yang belakangan ramai jadi contoh yang membuat kita berpikir lebih jauh.

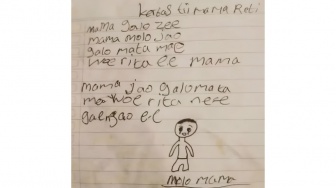

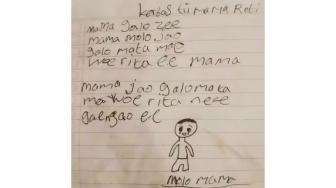

Sebuah nasihat umum tentang tanggung jawab dan kepedulian di kelas dipersepsikan sebagai kemarahan personal oleh seorang murid. Cerita sampai ke orang tua, lalu berujung laporan ke berbagai instansi. Padahal saksi menyebut tidak ada kata kasar, tidak ada penunjukan individu. Namun proses tetap berjalan, dan seorang guru harus menghadapi tekanan yang sebetulnya berawal dari niat mendidik.

Sobat Yoursay, di sinilah kontradiksi itu terasa jelas. Kita ingin anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, punya empati, dan mampu menghormati orang lain. Tapi ketika sekolah menjalankan peran itu, kita sering kali ingin prosesnya berlangsung mulus, tanpa gesekan, tanpa rasa tidak nyaman. Padahal, karakter jarang terbentuk di zona nyaman.

Anak belajar disiplin justru saat mereka diingatkan bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar. Mereka belajar empati ketika disadarkan bahwa tindakan mereka berdampak pada orang lain. Dan semua itu sering datang dalam bentuk teguran. Teguran bukan berarti penghinaan. Ia adalah bagian dari dialog sosial yang membantu anak memahami konsekuensi.

Menariknya, banyak orang tua mengeluhkan generasi sekarang yang dianggap kurang tahan kritik, mudah tersinggung, dan sulit menerima koreksi. Tapi tanpa sadar, kita sendiri yang sering menjadi tameng yang terlalu tebal bagi anak-anak. Setiap ketidaknyamanan yang mereka rasakan ingin segera kita hilangkan, padahal sebagian dari rasa itu justru penting untuk pertumbuhan emosional mereka.

Sobat Yoursay, sekolah bukan hanya tempat belajar matematika atau bahasa. Ia adalah miniatur masyarakat. Di sana anak berinteraksi dengan berbagai karakter, menghadapi konflik kecil, belajar meminta maaf, belajar memaafkan, dan belajar menerima konsekuensi. Jika setiap koreksi dianggap serangan, maka sekolah kehilangan salah satu fungsi terpentingnya.

Tentu saja, ada batas yang tidak boleh dilanggar guru. Tidak semua bentuk teguran bisa dibenarkan. Kekerasan verbal atau fisik tidak pernah menjadi solusi. Namun menyamakan semua bentuk nasihat dengan pelanggaran juga bukan jalan keluar. Kita perlu kemampuan membedakan antara niat mendidik dan tindakan yang benar-benar merugikan anak.

Kasus Bu Budi menunjukkan bagaimana persepsi bisa berkembang lebih cepat daripada fakta. Ketika satu murid merasa tersinggung, cerita bisa berubah saat sampai di rumah.

Sobat Yoursay, mungkin yang kita butuhkan saat ini bukan sekadar aturan perlindungan, tapi budaya komunikasi yang lebih sehat antara sekolah dan keluarga. Orang tua dan guru seharusnya berada di tim yang sama, dengan tujuan membantu anak tumbuh menjadi manusia yang utuh.

Jika anak tidak pernah mengalami teguran di sekolah, di mana mereka akan belajar menerima kritik? Dunia luar tidak selalu berbicara dengan lembut. Tempat kerja, pertemanan, bahkan hubungan sosial menuntut kemampuan mengelola emosi saat dikoreksi. Sekolah seharusnya menjadi tempat latihan yang aman untuk itu.

Sobat Yoursay, mungkin kita juga perlu bertanya pada diri sendiri sebagai masyarakat. Apakah kita benar-benar siap menyerahkan sebagian proses pembentukan karakter anak ke sekolah? Jika iya, maka kita juga perlu memberi ruang bagi guru untuk menjalankan perannya, tentu dengan pengawasan dan komunikasi yang sehat.

Karakter terbentuk dari pengalaman sehari-hari, dari kesalahan kecil, dari koreksi yang mungkin terasa tidak nyaman, dan dari proses memahami bahwa kita tidak selalu benar. Jika semua ketidaknyamanan dihapus, kita berisiko membesarkan generasi yang rapuh menghadapi realitas.

Kasus seperti yang dialami Bu Budi seharusnya menjadi bahan refleksi bersama. Kasus ini mengingatkan kita bahwa pendidikan karakter adalah tanggung jawab kolektif. Sekolah tidak bisa berjalan sendiri, orang tua juga tidak bisa menyerahkan semuanya lalu hanya menilai hasil.

Mungkin, Sobat Yoursay, yang perlu kita bangun kembali adalah rasa percaya. Percaya bahwa sebagian besar guru datang ke kelas dengan niat baik. Percaya bahwa orang tua ingin yang terbaik untuk anak. Dan percaya bahwa dialog selalu lebih kuat daripada tuduhan.

Karena, karakter anak-anak kita tidak hanya dibentuk oleh apa yang mereka pelajari, tapi juga oleh bagaimana orang dewasa di sekitar mereka menyelesaikan perbedaan. Jika kita ingin anak tumbuh dengan empati dan kedewasaan, mungkin kita perlu terlebih dulu menunjukkan dua hal itu dalam setiap konflik yang muncul.