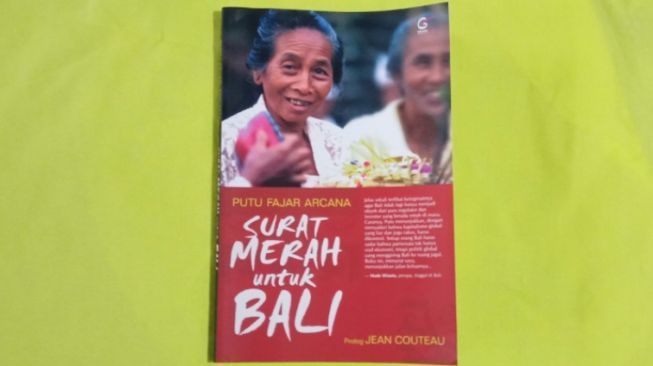

Lugas, cerdas, kritis, dan berani. Itulah kesan yang saya rasakan ketika membaca buku kumpulan esai Surat Merah untuk Bali karya Putu Fajar Arcana yang diterbitkan oleh Galang Press (2007) ini.

Tak hanya mengurai tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Bali, tapi juga mengkritisi kondisi dan situasi Papua, Jakarta, bahkan negara lain seperti Paris dan Singapura juga menjadi pembahasan yang cukup menarik, serta semakin membuka wawasan yang mencerahkan untuk kita semua.

Bicara tentang Bali, Jean Couteau dalam prolog buku tersebut menjelaskan bahwa nama Bali, bagi pelancong mana pun, selama puluhan tahun, selalu menimbulkan citra eksotis. Dalam pencitraan tersebut tak tertolak peran yang dimainkan pengarang Meksiko yang merangkap seorang kartunis, yakni si trendy Covarrubias.

Bukunya yang klasik, Island of Bali memang menghadirkan sosok perempuan gemulai nan elok yang mengusung sesaji, atau tengah mandi tak berbusana di pancuran; pendeknya gambaran suatu firdaus duniawi. Itulah yang kemudian menjadi realitas imajiner yang melekat di benak, bahkan jauh sebelum kita mengalami kenyataan Bali sebenarnya.

Menurut Jean Couteau, di antara hal yang dikupas oleh Covarrubias adalah kecemasannya akan masa depan Bali dan akibat negatif pariwisata serta gempuran budaya asing. Memang Covarrubias mengkhawatirkan hancurnya kebudayaan Bali di hadapan ‘pembaratan’ dan serbuan kaum turis. Di lain pihak, dia menyadari mustahilnya pulau ini bertahan sebagai museum hidup sebagaimana digagas kaum kolonial zaman itu (halaman 11).

Dalam esai berjudul Ubud, Putu Fajar Arcana mengurai, Ubud hampir-hampir sudah jatuh dalam kosa kata yang mendukung terminologi komersial. Sesungguhnya sejak dua orang seniman asing bernama Rudolf Bonnet (Belanda) dan Walter Spies (Jerman) datang ke daerah itu di awal tahun 30-an dan bersama maecenas lokal Tjokorde Agung Sukawati mendirikan perkumpulan pelukis Pita Maha, Ubud sudah keluar dari konteks sosio-kultural yang berbasis kebudayaan agraris. Oleh karena itu mendengar kata “Ubud” diucapkan dulu dan sekarang sungguh-sungguh membangkitkan satu nilai rasa yang berbeda.

Pertengahan bulan Oktober 2004 lalu berlangsung sebuah perhelatan kebudayaan yang dinamakan Ubud Writers and Readers Festival, yang dipusatkan di satu restoran. Bukan sebuah kebetulan kalau sebagian besar penyelenggara dan peserta acara ini adalah orang asing, terutama Australia.

Ketika diundang sebagai pembicara, dengan tegas Putu Facar Arcana ungkapkan bahwa Ubud telah mengalami satu komodifikasi yang membuat daerah ini tidak lagi hanya dipandang dari perspektif eksotika kultural, tetapi telah menjelma menjadi semacam pencitraan tentang sebuah wilayah dengan unsur-unsur mediatif yang kental. Kita tahu industri pencitraan paling terutama dimanfaatkan pariwisata untuk memutar roda bisnis ini (halaman 61-62).

Terbitnya buku kumpulan esai ini selayaknya kita apresiasi. Melalui buku ini, kita akan mengetahui lebih jauh tentang Bali dan segala hal yang berkaitan dengannya.