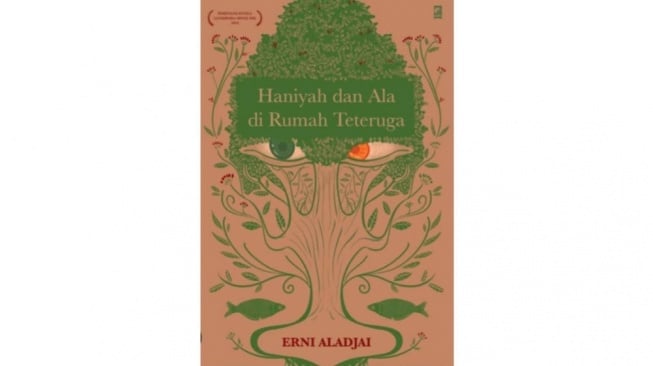

Haniyah dan Ala di Rumah Teteruga merupakan novel pemenang ketiga di ajang Sayembara Novel DKJ 2019 yang ditulis oleh Erni Aladjai. Novel ini kemudian diterbitkan pertama kali oleh Kepustakaan Populer Gramedia pada Januari 2021.

Novel berlatar tahun 1990 ini langsung dibuka dengan peristiwa kematian tragis sepasang suami istri di tahun 1950. Anak mereka, Naf Tikore (19 tahun), lalu dikucilkan warga desa. Mereka menuduh pemuda itu sebagai penyebab kematian orang tuanya.

Cerita lalu bergulir ke tahun 1990. Diawali dengan kisah sepasang ibu-anak, Haniyah dan Ala, yang tinggal di Desa Kon, di sebuah rumah besar yang dijuluki Rumah Teteruga (Rumah Penyu). Rumah ini dahulu merupakan penginapan milik nenek buyut Ala, sebelum diwariskan pada Mariba, nenek Ala. Lalu selanjutnya diwariskan pada ibunya, Haniyah.

Haniyah merupakan petani cengkih dan anaknya, Ala, adalah seorang anak perempuan berusia 11 tahun yang memiliki cacat pada matanya. Mata sebelah kiri Ala juling dan berwarna merah.

Karena kondisi matanya tersebut, di sekolah Ala kerap mengalami perundungan yang dilakukan oleh teman-teman dan, bahkan, wali kelasnya sendiri, Ibu Guru Hijima. Mereka memanggil Ala dengan sebutan ‘Aljul’ alias Ala Juling. Hal yang membuat Ala tertekan setiap kali harus bersekolah.

Ala bahkan menggoreskan kapur tulis di papan ranjangnya, yang menandai jumlah olok-olok ‘Ala Juling’ yang dilontarkan kepadanya setiap hari.

Haniyah, ibunda Ala, mempercayai bahwa cacat mata yang dialami Ala adalah akibat kesalahannya. Sewaktu mengandung Ala, Haniyah pernah memukul biawak dan ujung bambu pemukul itu mengenai mata binatang tersebut.

Haniyah mempercayai, cacat pada mata Ala berhubungan dengan mitos yang berkembang di desanya, yaitu jika seorang perempuan hamil menyakiti binatang, maka anaknya akan lahir cacat.

Meski sudah berulang kali meminta maaf pada Ala, Haniyah selalu merasa bersalah. Dia kemudian berjanji pada dirinya sendiri, untuk tidak pernah lagi menyakiti binatang, bahkan benda mati sekalipun.

Haniyah melarang Ala memaki kucing, ayam, anjing, babi, tikus, kecoak, korek api yang sukar menyala atau kayu api yang basah. Wanita itu juga berpantang menumpahkan air panas ke tanah. Ada makhluk-makhluk bukan manusia yang bisa tersakiti ketika air panas ditumpahkan ke tanah, begitu katanya. (Hal. 6)

Di sisi lain, cacat pada matanya ternyata membuat Ala, sejak bayi, bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Ala bahkan berteman dengan arwah gentayangan bernama Ido.

Ido kerap kali datang dan mendongengkan cerita untuk Ala. Cerita tentang seorang anak laki-laki di masa penjajahan Belanda. Sebuah kisah penuh misteri yang berhubungan dengan nenek buyut Ala dan Rumah Teteruga.

Selain konflik perundungan pada Ala, novel setebal 146 halaman ini memiliki sejumlah konflik yang disebar merata di seluruh halamannya. Semua konflik tersebut jalin-menjalin dan menjadi satu cerita yang linear.

Penulis juga memasukkan banyak unsur di dalamnya, seperti mitos yang dipercaya Haniyah dan pengucilan Naf Tikore yang berhubungan dengan mitos dirinya yang penyembah mokorimbu—gurita raksasa penghuni lautan. Lalu unsur misteri, seperti yang terjadi pada Ido, sang arwah penasaran, dan unsur kritik sosial.

Kritik sosial yang pertama, tentang perundungan di sekolah. Dalam cerita ini para pelakunya adalah sang guru sendiri yang seharusnya mengayomi para murid. Dikisahkan tentang Pak Salamunde dan Ibu Ratipa, sepasang suami istri yang berprofesi guru tapi bertindak kejam pada murid-muridnya, salah satunya Hijima kecil.

Tindakan kedua orang gurunya tersebut, yang agaknya di kemudian hari menjadi pemicu bagi Ibu Guru Hijima—saat ia menjadi tenaga pengajar—untuk melakukan perundungan yang sama pada muridnya sendiri, yaitu Ala.

Kritik sosial berikutnya ketika cerita bergulir ke para petani cengkih, termasuk Haniyah. Mereka dihadapkan pada peraturan baru pemerintah, yang memonopoli harga cengkih melalui BPPC (Badan Penyanggah dan Pemasaran Cengkih).

Saya bisa membayangkan amarah para petani, saat harga cengkih yang semula 85 ribu per kilogram menjadi 1500 rupiah per kilogram. Sebuah ironi, ketika para petani cengkih meluapkan rasa frustrasi dengan membakar kebun mereka sendiri.

Haniyah menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskannya, dia bergumam, “Tragedi tak hanya menimpa para petani cengkih. Kita hanya butuh bertahan sebagai petani, karena dengan ini, kita tidak bergantung pada siapa-siapa. Tak punya uang pun, kita tetap bisa makan, tetap bisa hidup.” (Hal. 143)

Membaca novel ini yang sarat dengan berbagai unsur dan konflik, disertai keapikan berbahasa dengan alur bercerita yang rapi, sudah selayaknya novel ini menjadi pemenang ketiga di ajang novel DKJ 2019.

Saya sangat merekomendasikan novel ini untuk kalian, para pembaca. Banyak nilai-nilai moral dan pesan yang disampaikan penulis dalam novel ini. Saya jamin kalian tak akan merasa kecewa setelah membacanya.

Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS