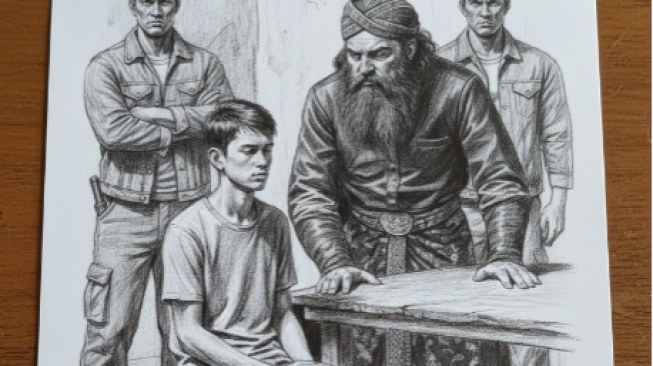

Duduk di hadapanku seorang pria tua. Namanya termasyhur di kalangan rakyat jelata. Kisah tentang kedermawanannya terlukis penuh karamah dalam penceritaan para petani dan peternak. Bilamana kemiskinan terlalu mencekik sebuah keluarga, uluran tangannya terbuka lebar; membagi beras atau menyekolahkan anak-anak. Mereka yang tumbuh besar di lima Distrik Beake terlahir dengan memanggilnya Ayah.

Berdiri di atas ribuan hektare tanah, perkebunannya menimbun banyak pertanyaan yang terlalu memaksa untuk tahu. Mencoba mengusiknya berarti bersiap menjadi satu dari tumpukan mayat di pijakannya. Ketika ia mendongakkan kepala, di sela keriput tulang pelipisnya muncul sepasang mata merah. Tak ada celah menghindar saat tatapannya menangkapmu. Ia mengamati, sabar dan tenang, menunggu waktu lengah. Jangan sampai itu terjadi, atau kau tidak akan pernah pulang dari suatu tempat yang jauh. Siapa pun di seluruh belahan bumi ini takkan ada yang tahu. Mereka yang tahu mesti berpura-pura tidak tahu. Jika tidak, plastik kresek hitam akan membungkusnya untuk dimuat dalam lubang dengan kedalaman cukup untuk memastikan seseorang tidak bisa lagi merangkak keluar. Lubang berikutnya akan digali lagi dan lagi hingga tak tersisa seorang pun yang tahu.

Karena sesuatu yang kuketahui menarik perhatian pria tua itu, ia telah membawaku ke dalam pertemuan di ruangan khusus salah satu restoran. Hal yang tidak kuketahui juga mengusik tidurku sejak pertemuan pertama: adakah sebuah lubang di entah-berantah menganga menantiku?

Pertemuan yang kedua kalinya ini sudah berbeda dengan sebelumnya. Tak ada lagi pertanyaan basa-basi yang bisa kuladeni dengan jejak kabur. Ada semacam peringatan di sorot matanya, mewanti-wanti agar tidak gegabah karena asal, keluarga, dan di mana tempat tinggalku telah diketahuinya.

Kata-kata yang keluar dari mulutnya sangat terukur, cukup untuk memberi tahu maksud tersirat. Tangan keriputnya tiba-tiba bergerak merogoh sesuatu di bawah meja. Aku sedikit khawatir dengan apa yang sedang dilakukannya sebab si tua bangka ini terkenal tak terduga dan terkadang sangat temperamental. Bisa saja di sela pembicaraan ia mengambil senjata api dan segera isi otak berhamburan ke lantai setelah ia meledakkannya di kepalaku.

“Semoga ini bisa membuat saya beserta anakku saling memahami,” katanya sembari menyodorkan amplop tebal berwarna kuning yang baru saja keluar dari dalam tasnya.

Aku kembali teringat rumor dingin di kalangan wartawan: pria tua itu bisa mengendus orang yang terlalu tahu banyak. Dikatakan juga bahwa dengan menyodorkan amplop, ia sedang menegaskan bahwa berikutnya tidak ada lagi tawar-menawar.

Sebelum menginjakkan kaki di tempat ini, dua hari berturut-turut pesan berantai dari nomor asing menerorku. “Hati-hati…… lebih baik hentikan,” begitulah yang tertulis di pesan itu tanpa menjelaskan maksudnya.

Aku kebingungan menakar bayang-bayang di antara orang-orang yang mungkin telah membocorkannya. Penyelidikan kasus hilangnya seorang petani bernama Pikar yang diam-diam tengah kulakukan belakangan ini tak pernah kuceritakan pada orang luar. Tidak, kecuali kepada mereka yang kupercayai—hanya orang terdekatku.

Aku goyah. Sebagian diriku terlalu pengecut, sudah membayangkan meninggalkan ruangan dengan mengantongi amplop tebal. Yah, ambil saja. Pikiranku mulai membuat alasan pembenaran bahwa aku bisa melakukan penyelidikan lain kali tanpa terdeteksi terlebih dahulu. Yang penting, nyawa selamat dulu.

Mengapa terlalu bersikeras untuk hidup? Pertanyaan itu selalu saja menghantui kepalaku di saat situasi seperti ini. Tanpa sadar, pertanyaan Kamil menjelma jimat ampuh di dunia yang penuh polusi pikiran. Bahkan, hingga hari ini aku masih memikirkannya. Sudah banyak hari kuhabiskan tanpa benar-benar menjawab pertanyaannya.

Sebuah kejenuhan yang sudah terlalu lama menunggu muncul melalui suara berdehem pria tua itu. Ia mendesakku mengambil tawarannya dengan mendorong amplop di meja lebih dekat.

“Ini sederhana… bagaimana?” katanya sembari terus mencari sesuatu di wajahku untuk memastikan aku memiliki pikiran yang sama dengannya.

Skenario berdarah kala ia membenamkan jasad Pikar dan dua petani lainnya di antara pepohonan Bukit Kebanga tak mengizinkan siapa pun kembali hidup-hidup, bahkan dirinya sendiri sebagai manusia. Barangkali inilah yang dimaksud Kamil saat kujawab pertanyaannya bahwa alasan untuk hidup tidak sepenting hidup itu sendiri. Menurutnya, pada akhirnya dengan pandangan demikian aku akan seperti si tua bangka itu, yang melenyapkan alasan hidup lain demi keberlangsungan hidupnya sendiri.

Terlalu naif berpikir pria tua itu akan melepaskanku begitu mudah jika kutolak tawarannya. Seperti kata Kamil, dalam dunia yang bengkok, kebenaran kadang harus berjalan dengan cara yang bengkok pula. Cukup lama aku menatap amplop itu sebelum bisa mengangkat wajah.

“Beri saya waktu,” kataku. “Ada jejak yang harus saya rapikan. Jika saya menghilang sekarang, dengan cepat akan timbul kecurigaan.”

Sesaat ia terdiam, lalu mengangguk menyetujui sesuatu yang seolah-olah sejak awal memang ia kehendaki. Dalam keadaan tidak membawa apa-apa, aku meninggalkan ruangan itu, tetapi tak benar-benar pergi dari sana. Sejak hari itu aku tahu, ada lubang yang telah diberi namaku, menunggu kapan aku selesai dengan apa yang kuketahui.