“Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah.” Kutipan bijak Ki Hadjar Dewantara ini tidak hanya pantas untuk dikagumi, namun layak direnungkan di tengah kekacauan kondisi pendidikan Indonesia saat ini.

Kutipan tadi sejatinya juga menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya semata tanggung jawab sekolah atau guru, melainkan tugas bersama antara lain komunitas. Jika kita menyaksikan hari-hari ini di laman media sosial, atau di sekitar, kita dapati pemandangan kontras.

Berseliweran berita dan video viral di media sosial menampilkan potret pendidikan kita yang cukup menyedihkan. Misalnya siswa SMP hingga SMA tidak mampu membaca lancar, berhitung dasar perkalian pembagian, bahkan tak tahu kepanjangan MPR. Meskipun temuan-temuan itu tak bisa digeneralisasi, fenomena ini harus mengusik perhatian kita. Lantas, di mana letak salahnya? Apakah pada guru, kurikulum, atau sistem yang terus berubah?

Belum lagi setiap pergantian pemerintahan hampir selalu diiringi dengan pergantian kurikulum. Sudah bisa ditebak, pihak yang paling kewalahan dan kesulitan adalah guru dan siswa. Bahkan, mereka kerap dianggap layaknya “kelinci percobaan” dari kebijakan yang inkonsisten. Hal itu menyiratkan bahwa, barangkali Indonesia belum memiliki grand design pendidikan. Suatu cetak biru yang kokoh serta berkelanjutan, menjadi panduan bagi cita-cita bangsa.

Dari sini, kita juga bisa menyimpulkan bahwa pendidikan seolah menjadi ajang tarik-menarik kepentingan dan selera politik. Padahal, undang-undang mengamanatkan bahwa pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita yang telah digagas oleh pemikiran tokoh pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, rasanya semakin jauh dari realita.

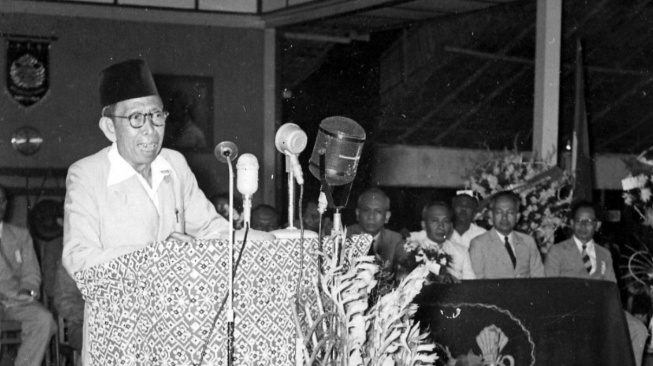

Jika kita meneladani lagi sosok Ki Hadjar Dewantara, sejatinya telah meletakkan fondasi pemikiran pendidikan yang visioner bagi bangsa kita. Sebagai seorang aktivis dan jurnalis, Ki Hadjar di masa lampau lantang mengkritik kolonialisme, salah satunya yakni sistem pendidikan Belanda yang diskriminatif. Kritik itu ia tuangkan melalui berbagai karya tulisnya yang dimuat di surat kabar. Bagi Ki Hadjar bahwa perjuangan paling mendasar adalah melalui pendidikan.

Filosofi Pendidikan Taman Siswa

Dari kesadaran itu, Ki Hadjar lantas mendirikan Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Kelak, Taman Siswa menjadi sekolah yang menggunakan bahasa Indonesia, menjunjung kemerdekaan, kebangsaan, serta kemanusiaan. Selain itu menurut Ki Hadjar, pendidikan harus memerdekakan siswa, menanamkan cinta tanah air serta memanusiakan manusia.

Filosofi pendidikan Taman Siswa yang menekankan pada kodrat alam, kemerdekaan belajar, dan kebudayaan. Adapun semboyan Taman Siswa yakni “Tut Wuri Handayani” artinya “di belakang memberi dorongan dan di depan memberi contoh”. Pendidikan Taman Siswa menekankan pada kodrat alam anak, kemerdekaan belajar dan kebudayaan. Inilah kemudian yang menjadi "role model" kurikulum yang pernah berlangsung beberapa waktu lalu yakni Merdeka Belajar era Mendikbud Nadiem Makarim.

Beberapa Tantangan Pendidikan di Indonesia: Komersialisasi, Kurikulum dan Ketimpangan

Jika kita merefleksikan pemikiran dan semangat Ki Hadjar dalam upaya mencerdaskan bangsa, rasanya jauh dari kondisi pendidikan hari ini. Pendidikan di Indonesia saat ini malah terjebak dalam komersialisasi dan kompetisi.

Salah satunya adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) yang menjadikan kampus layaknya korporasi. Kita sekarang juga merasakan akses ke pendidikan tinggi serasa eksklusif, lantaran hanya bisa dinikmati oleh kaum berduit. Padahal, pendidikan sejatinya merupakan public goods—yakni hak dasar melekat sehingga bisa diakses tanpa ada diskriminasi.

Untuk itu, tak heran jika pakar pendidikan menyarankan adanya proses revisi UU Pendidikan Tinggi. Pendidikan tinggi seharusnya memfasilitasi potensi sesuai minat dan bakat calon mahasiswa tanpa sekedar melihat kemampuan finansial. Namun seperti yang kita temukan, ada beberapa "jurusan favorit" –yang biasanya berbiaya mahal, serta kampus elite yang mengarah pada ajang seleksi sosial dan ekonomi.

Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, permasalahan yang terjadi adalah penerapan Kurikulum Merdeka Belajar. Seperti yang telah disinggung sedikit, sebagai warisan pemikiran Ki Hadjar, menurut saya pribadi kurikulum ini punya landasan kuat dan relevan untuk saat ini. Meski demikian, sejak bergulir hingga implementasinya, kurikulum ini kerapkali menuai polemik.

Bahkan kritik pedas dan tajam langsung disampaikan dalam satu kesempatan oleh mantan Wapres RI Jusuf Kalla. JK—sapaan akrabnya menilai bahwa kurikulum Merdeka tidak cocok diterapkan secara nasional di negara kita. Hal ini lantaran masih adanya ketimpangan di daerah seperti permasalahan kekurangan guru dan fasilitas.

Selain itu yang disoroti JK adalah hilangnya sistem pemeringkatan. Hal itu dinilai JK bahwa semangat berkompetisi siswa menjadi menurun karena tak ada motivasi belajar. Saya kira, persoalan kurikulum ini tidak bisa dipandang sederhana. Adanya masukan, kritik dan saran menandakan bahwa masih ada banyak pihak yang peduli terhadap dunia pendidikan Indonesia. Apabila ada ketidaksesuaian, lebih baik dilakukan evaluasi ketimbang sekedar mengganti, menghapus atau tambal sulam semata.

Terbaru, penjurusan di SMA yakni IPA, IPS dan Bahasa yang sempat dihapus karena imbas kebijakan Kurikulum Merdeka, saat ini akan dihidupkan kembali. Lagi-lagi hal itu menyusul kebijakan Kemendikdasmen mengenai sistem tes berbasis mata pelajaran yang tengah disiapkan. Akan tetapi pada poinnya, perubahan kebijakan di bidang pendidikan ini senantiasa berubah tanpa arah. Padahal ini jelas bisa membuat publik bimbang dan dunia pendidikan semakin tak menentu.

Selain itu, persoalan lainnya yang tengah disorot adalah pembangunan sekolah-sekolah baru di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Pendidikan di Indonesia serasa kian kompleks dan terkotak-kotak. Sekolah-lembaga belajar umum yang ada selama ini di bawah Kemendikbud, madrasah di bawah Kemenag.

Terbaru, pemerintah tengah mempersiapkan sekolah unggulan di bawah Kemenristek dan sekolah rakyat oleh Kemensos. Lantas apakah adanya sekolah-sekolah yang bermunculan dengan ”label” berbeda ini bisa menjawab dan menyelesaikan persoalan rumit pendidikan yang didera selama ini? Atau bisa jadi justru melahirkan ketimpangan baru. Lagi-lagi ini serasa jauh dari warisan pemikiran Ki Hadjar.

Penutup

Bagi saya yang notabene seorang ibu tentu menaruh perhatian besar pada masalah pendidikan. Saya merasa pendidikan harus menjadi perhatian semua pihak, baik guru, sekolah hingga komunitas. Kiprah Ki Hadjar dalam politik ke pendidikan harusnya bisa menghidupkan semangat semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Seperti perjuangan beliau mendirikan Taman Siswa, tampak idealisme dan komitmen beliau dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun cita-cita dan realita yang terjadi di Indonesia terjadi sebaliknya.

Beberapa hal yang bisa kita petik bahwa institusi seperti Taman Siswa bukan sekedar lembaga formal. Dengan demikian, warisan pemikiran Ki Hadjar menunjukkan bahwa pendidikan sejati adalah pendidikan yang dapat melahirkan manusia seutuhnya. Artinya, pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subjek, bukan objek.

Selain itu, mendukung perkembangan mereka secara holistik berdasar potensi dan kebutuhan. Warisan ini tak akan ada makna dan faedahnya jika kita tak berupaya menilik kembali pemikiran dan semangat Ki Hadjar. Mari kita refleksikan serta mengobarkan kembali dalam memutuskan dan membuat kebijakan. Ki Hadjar Dewantara menjadi teladan kita bahwa pendidikan bukan soal kekuasaan, tetapi perjuangan.