Di balik kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia, terdapat realitas pahit yang tak bisa diabaikan, yakni kualitas pendidikan yang makin merosot. Kita perlu menyibak tabir yang menutupi masalah ini, agar semua pihak yang terlibat bisa melihat dengan jelas dan bersama-sama mencari solusi yang tepat. Berbagai indikator internasional telah menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh tertinggal dalam hal kualitas pendidikan, baik di tingkat global maupun di kawasan Asia Tenggara.

Dari kaca mata internasional

Berdasarkan hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022, Indonesia berada di peringkat 65 dari 85 negara peserta, dengan skor rata-rata 396 untuk membaca, 379 untuk matematika, dan 395 untuk sains. Angka-angka ini jauh di bawah rata-rata sejumlah negara yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang mencapai 472 untuk membaca, 472 untuk matematika, dan 485 untuk sain. Keadaan yang sangat memprihatinkan!

Yang lebih mengkhawatirkan, data berikut ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi siswa Indonesia masih sangat rendah. Menurut data UNESCO, tingkat literasi masyarakat Indonesia hanya 0,001%, yang berarti dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang memiliki minat baca tinggi. Indonesia menempati peringkat 62 dari 70 negara dalam hal minat baca. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia tertinggal cukup jauh. Singapura, misalnya, berada di peringkat 1 PISA di Asia Tenggara dan Thailand berada di peringkat 55 PISA secara global.

Beberapa faktor penyebab

Faktor penyebab pertama merosotnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah pergantian kurikulum yang terla sering. Dalam dua dasawarsa terakhir, Indonesia telah mengalami perubahan kurikulum sebanyak lima kali: mulai dari Kurikulum 2004 (KBK), Kurikulum 2006 (KTSP), Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka yang terbaru dan direvisi. Seringnya pergantian kurikulum ini membuat guru dan siswa merasa bingung untuk beradaptasi dengan sistem yang baru. Belum sempat memahami dan menerapkan kurikulum yang lama, mereka sudah harus beralih ke kurikulum yang baru.

Faktor penyebab kedua adalah beban administratif yang sangat berat yang dihadapi oleh para guru. Banyak waktu dan energi guru tersita untuk menyelesaikan laporan dan urusan administratif, sehingga mengurangi fokus mereka pada kualitas pengajaran di kelas. Menurut survei Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), sekitar 70% waktu guru dihabiskan untuk urusan administratif, dan hanya 30% yang digunakan untuk mengajar serta menyiapkan materi pembelajaran.

Faktor penyebab ketiga adalah kebijakan ”tak ada siswa tinggal kelas”. Kebijakan ini diterapkan di banyak sekolah, sehingga mengurangi motivasi belajar para siswa. Mereka tahu bahwa meskipun nilai akademis mereka rendah, mereka tetap akan naik kelas. Hal ini juga memengaruhi guru yang cenderung lebih ”bermurah hati” dalam memberikan nilai. Semua dilakukan demi memenuhi target kelulusan dan menghindari kerumitan administratif yang muncul jika terdapat siswa yang tinggal kelas.

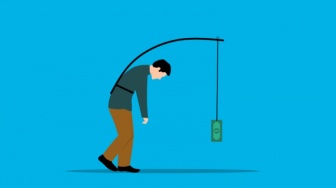

Faktor penyebab keempat adalah belum berjalannya proses pembelajaran di sekolah formal secara optimal. Meningkatnya jumlah lembaga bimbingan belajar (bimbel) di kota-kota besar menunjukkan bahwa mutu pembelajaran di sekolah formal belum memadai. Banyak orang tua merasa perlu mengirim anak-anak mereka ke bimbel untuk mendapatkan pemahaman materi yang lebih baik dan lengkap. Fenomena ini juga telah menciptakan kesenjangan pendidikan antara keluarga yang mampu dan yang kurang mampu.

Faktor penyebab kelima adalah adanya implementasi sekolah gratis yang belum optimal. Program sekolah gratis—yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS)—memang telah meningkatkan angka partisipasi sekolah, tetapi sayangnya, tidak diikuti dengan meningkatnya kualitas pendidikan. Sering kali, dana BOS tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan operasional sekolah, sehingga banyak fasilitas pendidikan tetap minim dan tidak mendukung proses pembelajaran yang optimal. Atau, dalam kasus-kasus tertentu, dana BOS malah dijadikan objek korupsi.

Jalan perbaikan

Fakta-fakta yang terungkap menunjukkan bahwa Indonesia berada di titik kritis yang memerlukan perbaikan menyeluruh dalam sistem pendidikan. Untuk melangkah maju, kita memerlukan beberapa strategi transformatif yang harus segera diterapkan.

Pertama, stabilitas kebijakan kurikulum menjadi syarat utama. Pergantian kurikulum yang terlalus sering harus dihentikan dan diganti dengan pendekatan evaluasi yang mendalam sebelum memutuskan perubahan. Pemerintah perlu memberikan waktu yang cukup bagi sistem pendidikan untuk beradaptasi dengan setiap kebijakan baru.

Kedua, beban administratif yang memberatkan guru dan menghambat kreativitas serta menguras energi mengajar, harus segera dikurangi secara signifikan. Guru perlu kembali pada perannya sebagai pendidik, bukan sebagai pekerja administatif. Dengan mengurangi beban berlebih, guru dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas.

Ketiga, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru harus menjadi prioritas nasional. Program pelatihan berkelanjutan dan kompensasi yang layak akan menjadi investasi jangka panjang untuk masa depan pendidikan Indonesia.

Keempat, kebijakan promosi otomatis yang berbunyi ”tidak ada siswa tinggal kelas” perlu ditinjau ulang dan diganti dengan sistem evaluasi yang lebih komprehensif dan adil. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk menghukum siswa, tetapi untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

Kelima, program sekolah gratis juga perlu ditingkatkan kualitasnya, bukan hanya dari segi akses. Dana yang dialokasikan harus benar-benar mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang optimal, termasuk infrastruktur, bahan ajar, dan pengembangan kapasitas guru.

Keenam, yang tak kalah penting peranannya, gerakan literasi nasional perlu direvitalisasi dengan pendekatan yang inovatif dan menarik. Perpustakaan sekolah harus dimodernisasi, program membaca interaktif perlu digalakkan, dan integrasi teknologi dalam pembelajaran literasi harus diperkuat.

Menyibak tabir kemerosotan kualitas pendidikan Indonesia bukanlah sekadar untuk mengkritik, melainkan sebagai langkah awal untuk berbenah. Ini bukan tugas yang mudah dan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Diperlukan gerakan kolektif dan sinergi antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua siswa, dan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung perkembangan generasi penerus bangsa. Indonesia perlu berbenah sekarang, sebelum terlambat dan tertinggal lebih jauh dalam persaingan global.