Panggung Pestapora 2025 seharusnya menjadi perayaan musik yang meriah. Ratusan musisi dijadwalkan tampil, ribuan penonton bersiap datang, dan festival ini sejak awal dikenal sebagai ruang akbar ekspresi lintas genre.

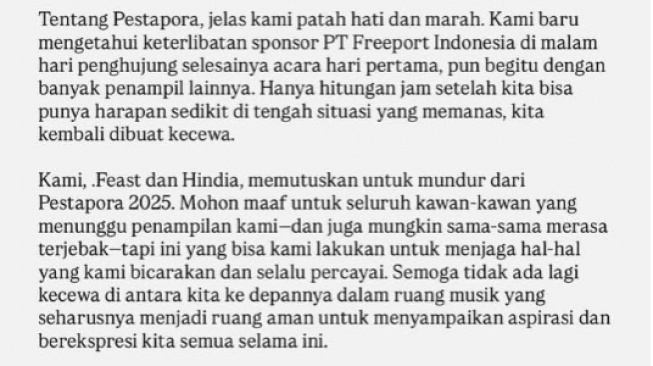

Namun gegap gempita itu mendadak retak ketika sejumlah band mengumumkan mundur dari daftar penampil. Hindia, Sukatani, dan puluhan nama lain satu per satu mengumumkan sikap yang sama: mereka tidak bersedia naik panggung di bawah bayang sponsor Freeport.

Kabar itu langsung viral. Media sosial penuh dengan pernyataan sikap, reaksi penonton, hingga klarifikasi penyelenggara. Di balik semua hiruk pikuk, tersisa pertanyaan penting yang patut direnungkan: mengapa musik harus bersikap, dan sejauh mana keberanian itu mampu mengganggu kenyamanan industri hiburan?

Keputusan para musisi mundur dari Pestapora jelas bukan perkara sepele. Bagi banyak band, tampil di festival musik besar berarti kesempatan memperluas penonton, memperkuat reputasi, sekaligus membuka peluang finansial. Ketika mereka rela kehilangan panggung itu, ada yang lebih besar dari sekadar urusan jadwal manggung. Ada nilai yang dipertahankan.

Freeport bukan sekadar perusahaan tambang. Nama itu identik dengan sejarah panjang kontroversi: isu kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, hingga konflik dengan masyarakat adat Papua.

Sponsorship dari perusahaan tambang besar itu bukan hanya soal dana, melainkan juga legitimasi simbolik. Ia adalah usaha membeli citra bersih melalui panggung musik. Maka ketika musisi menolak tampil, pesan yang mereka kirimkan sederhana tapi keras: musik tidak boleh diperalat untuk memutihkan noda.

Bagi sebagian orang, musik mungkin dianggap dunia hiburan semata. Ruang netral tempat orang bisa melupakan sejenak realitas hidup yang berat. Tetapi sejarah selalu menunjukkan sebaliknya.

Musik adalah bahasa protes, medium solidaritas, dan ruang kritik. Dari balada Bob Dylan di Amerika hingga nyanyian Iwan Fals di masa Orde Baru, musik justru memperoleh daya magisnya ketika ia bersentuhan dengan pergulatan sosial. Lagu tidak lahir dari ruang hampa, ia lahir dari keresahan.

Di sinilah arti penting sikap para musisi yang mundur dari Pestapora. Mereka menegaskan bahwa musik tidak bisa netral ketika berhadapan dengan ketidakadilan. Netralitas hanya nama lain dari diam, dan diam sering kali berarti menyetujui.

Dengan menolak tampil, para musisi membuktikan bahwa panggung bukan sekadar tempat menghibur, melainkan juga ruang politik. Dan politik di sini bukan politik praktis, melainkan politik keberpihakan: berpihak pada lingkungan yang lestari, pada masyarakat yang kerap termarjinalkan, pada suara-suara yang tak didengar di ruang kekuasaan.

Reaksi publik menunjukkan bahwa sikap ini mendapat tempat. Alih-alih menuduh para musisi mencari sensasi, banyak penonton justru memberikan dukungan. Di linimasa Instagram maupun X, komentar-komentar mengalir dengan nada apresiasi.

Ada kekecewaan karena batal menyaksikan idola, tetapi lebih banyak lagi yang menyebut bahwa keputusan mundur adalah bentuk keberanian yang patut dihormati. Penonton memahami bahwa keberanian menolak lebih bernilai daripada sekadar satu jam penampilan di panggung.

Fenomena ini mengingatkan kita bahwa musik bukan hanya industri. Ia juga ekologi sosial. Penyelenggaraan festival besar memang membutuhkan sponsor, tetapi sponsor bukan sekadar dana.

Setiap logo di panggung membawa pesan. Setiap brand yang melekat mempengaruhi arah budaya. Ketika sponsor berasal dari perusahaan tambang dengan rekam jejak kontroversial, pertanyaannya bukan lagi teknis, melainkan etis: apakah seni rela ditunggangi demi citra korporasi?

Momentum penolakan ini seharusnya menjadi refleksi bersama. Bagi penyelenggara festival, keputusan puluhan musisi mundur bukan sekadar kerugian jadwal, melainkan peringatan bahwa publik semakin kritis terhadap relasi antara hiburan dan kapital. Penonton masa kini tidak lagi pasif. Mereka menuntut panggung yang tidak hanya ramai secara estetika, tetapi juga punya etika.

Bagi musisi, sikap ini menjadi teladan bahwa popularitas tidak seharusnya dibeli dengan kompromi moral. Justru keberanian mengambil risiko inilah yang membuat musik tetap relevan.

Sejarah musik Indonesia selalu diwarnai oleh sikap kritis: dari era musik protes 70-an hingga gelombang indie yang menolak dominasi label besar. Kini, generasi baru musisi meneruskan tradisi itu dengan cara yang sesuai zaman: menolak sponsor yang dianggap bertentangan dengan nilai keberlanjutan.

Ada yang berpendapat musik seharusnya bebas dari politik. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa diam pun adalah sikap politik. Ketika musisi memilih tetap tampil meski ada sponsor kontroversial, itu berarti mereka menerima relasi kuasa di baliknya.

Sebaliknya, mundur dari panggung adalah bentuk perlawanan terhadap normalisasi ketidakadilan. Musik tidak bisa steril dari kenyataan sosial, karena musisi adalah bagian dari masyarakat, dan masyarakat tengah bergulat dengan krisis iklim, ketimpangan, dan marginalisasi.

Pestapora 2025 akan tetap berjalan. Ribuan penonton tetap akan berdansa, panggung tetap berdiri megah. Tetapi sejarah akan mencatat bahwa di tahun itu, musik Indonesia menunjukkan keberanian kolektif.

Musisi memilih keluar bukan karena enggan tampil, melainkan karena menolak tunduk pada logika uang. Mereka tahu bahwa panggung bukan hanya ruang estetika, tetapi juga arena etika.

Keputusan itu akan menjadi preseden. Kelak, sponsor besar tidak lagi bisa semena-mena masuk tanpa dipertanyakan. Industri musik dipaksa untuk lebih sensitif terhadap nilai keberlanjutan.

Dan penonton pun belajar bahwa tiket yang mereka beli tidak hanya membayar suara gitar, tetapi juga ikut menentukan pesan apa yang ingin mereka dukung.

Musik, pada akhirnya, tidak pernah netral. Ia selalu berpihak. Dan dalam benturan antara uang sponsor dan suara nurani, keberpihakan itulah yang membuat musik tetap hidup, relevan, dan bermakna.