Nangroe Aceh Darussalam adalah tanah yang selalu mendekap luka sekaligus luka, erat-erat, kendati di masa lalu, merupakan kerajaan gilang-gemilang.

Dimulai dari era Presiden Soekarno, rakyat Aceh yang telah berbondong-bondong menyumbangkan harta benda mereka untuk republik, di antaranya guna membeli helikopter Seulawah, berharap pemimpin negeri memenuhi janji, menjadikan Nangroe berdaulat menerapkan syariat Islam.

Faktanya, alih-alih mengabulkan janji, Presiden Soekarno malah melebur Aceh ke dalam provinsi lain dan tidak mengizinkan penerapan syariat Islam dalam peraturan legal formal.

Rakyat Aceh berang, mengangkat senjata dikomandoi Daud Beureureuh. Menyusul perang saudara yang dilabeli gerakan separatisme.

Di era Presiden Soeharto, Aceh berdiri sendiri, menjadi sebuah provinsi. Tapi lagi-lagi, janji masa silam, tidak kunjung dilunasi. Malah pemerintah menerapkan daerah operasi militer (DOM), menimbulkan penderitaan berkepanjangan, terutama bagi rakyat kebanyakan.

Mayat tanpa bergelimpangan di jalan atau menyumbat selokan adalah pemandangan "biasa".

Sama biasanya dengan sekolah-sekolah atau kantor-kantor yang mendadak terbakar di malam buta. Laki-laki dewasa yang hilang diculik juga sesuatu "kelaziman".

Kesewenang-wenangan menjadi air minum dan makanan yang terpaksa dikonsumsi sehari-hari.

Hingga kemudian, datang tsunami meluluhlantakkan segala.

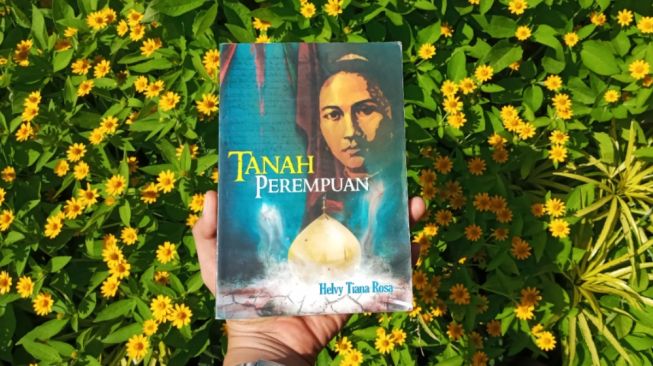

Demikian inti cerita Tanah Perempuan. Sudut pandang cerita ini diambil dari angle sebuah keluarga kecil. Tokoh utamanya Mala, guru Sejarah. Suaminya, Majid, guru Matematika. Keduanya punya anak tunggal, laki-laki.

Mereka tinggal bersama keluarga Mala, terdiri dari Abusyiek atau Kakek, Maksyiek atau Nenek, dan dua saudara laki-laki Mala.

Salah satu saudara laki-laki Mala yang bekerja di pasar, lenyap tanpa kabar. Disusul kematian Abusyiek akibat ditembak di muka rumah, pagi-pagi, oleh pengendara sepeda motor berwajah entah.

Majid turut hilang dengan tuduhan berbahaya: menjadi anggota GAM (Gerakan Aceh Merdeka).

Imran kemudian diusir supaya tidak dihilangkan macam laki-laki dewasa lainnya.

Ketika tsunami datang menggulung, Mala kehilangan ibu dan anak semata wayangnya. Dalam keputusasaan, dia memilih mengakhiri hidup.

Antara sadar dan tidak, Mala bersua Laksamana Keumalahayati, Sultanah Safiatudin, juga pejuang perempuan Nangroe macam Cut Nyak Dhien dan Meurah Intan.

Satu sama lain, dengan cara masing-masing, coba membangkitkan semangat dan daya hidup Mala agar menjadi perempuan Aceh tangguh, berkaca kepada sejarah perempuan Nangroe sebelumnya.

"Mungkin tsunami adalah jalan yang ditunjukkan Allah untuk menyatukan luka kita semua. Sebuah jalan baru yang dengan ikhlas dan berani harus kau tapaki. Sebuah jalan menuju persatuan, menuju kejayaan baru." (halaman 106).

"Para ibu selalu punya tempat untuk menampung duka, mengecupnya, dan bangkit. Ya, meski ia tak lagi memiliki anak kandungnya, tak memiliki siapa-siapa, ia tak akan pernah berhenti menjadi ibu. Kamilah ibu para yatim, kamilah ibu para piatu. Kami ibu dari mereka yang menderita! Kami ibu dari semua jejak yang membekas di tanah ini! Itulah sejatinya perempuan Aceh. Nyalakan itu, nyalakan!" (halaman 119-120).

Membaca drama ini, tidak hanya menerbitkan empati kepada isu-isu kemanusiaan, utamanya di Aceh, tapi juga dapat men-charge semangat agar lebih berdaya. Baca dan buktikan.