Ada sebagian orang yang berpikir, jika sudah pergi jauh dari tempat asal, maka semua kenangan akan ikut hilang. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada hal-hal yang tetap melekat, entah dalam ingatan, dalam darah, atau dalam cara kita memandang hidup.

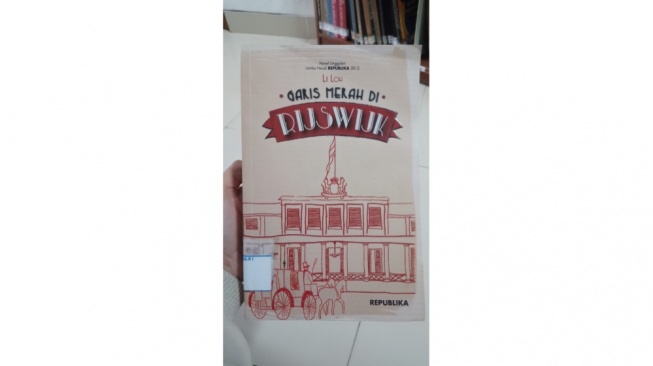

Itulah yang terasa ketika membaca Garis Merah di Rijswijk karya Li Loh. Novel ini membawa kita menyelami perjalanan batin seseorang yang hidup jauh dari Indonesia, tapi tak pernah benar-benar bisa melepaskan diri dari masa lalunya.

Jejak Masa Lalu yang Masih Tertinggal

Cerita dalam buku novel ini berpusat di Rijswijk, sebuah kota kecil di Belanda. Dari kota inilah, Li Loh menghadirkan kehidupan orang-orang yang tampak biasa, tapi menyimpan beban masa lalu yang berat.

Mereka bukan pahlawan, bukan juga korban besar sejarah, tapi manusia-manusia yang masih dihantui oleh peristiwa lama yang diwariskan turun-temurun.

Yang menarik, Li Loh tidak menuliskannya lewat peristiwa besar atau perdebatan politik. Ia memilih sudut yang lebih personal. Luka sejarah muncul lewat ingatan, hubungan keluarga, dan perasaan bersalah yang tak pernah benar-benar selesai.

Dari situ, pembaca bisa melihat bagaimana masa lalu tetap membentuk cara seseorang hidup, bahkan ketika ia sudah berpindah tempat dan waktu.

Hidup di Antara Dua Dunia

Salah satu hal yang menonjol dari novel ini adalah bagaimana Li Loh menggambarkan perasaan terbelah seorang diaspora.

Tokoh-tokohnya hidup di negeri asing, berbicara dengan bahasa baru, dan menyesuaikan diri dengan budaya yang berbeda. Namun di dalam hati, mereka masih merasa terhubung dengan tanah asal — dengan aroma, bahasa, dan kenangan yang sulit dijelaskan.

Novel ini dengan halus memperlihatkan dilema identitas: bagaimana rasanya hidup di antara dua tempat, tapi tidak sepenuhnya diterima di keduanya.

Di satu sisi, ada keinginan untuk menyesuaikan diri dan membangun hidup baru. Tapi di sisi lain, selalu ada kerinduan terhadap sesuatu yang dulu ditinggalkan — sesuatu yang mungkin tidak akan kembali.

Inilah yang membuat novel ini terasa dekat dengan banyak pembaca: perasaan kehilangan dan pencarian jati diri yang tidak hanya dialami oleh mereka yang tinggal di luar negeri, tapi juga oleh siapa saja yang pernah merasa asing di tempat sendiri.

Cinta yang Penuh Makna

Meski membawa tema sejarah dan identitas, Garis Merah di Rijswijk juga berbicara tentang cinta. Namun, cinta di sini tidak digambarkan dengan cara romantis atau berlebihan. Justru sebaliknya, cinta dalam novel ini terasa matang dan tenang.

Ada cinta yang tumbuh dari luka, cinta kepada keluarga yang rumit, hingga cinta kepada tanah air yang tidak selalu manis.

Li Loh menulisnya dengan cara yang sederhana tapi jujur. Bahwa cinta tidak selalu menyembuhkan sepenuhnya, tapi bisa menjadi cara untuk menerima dan berdamai.

Dalam banyak bagian, cinta hadir sebagai jembatan — menghubungkan masa lalu dengan masa kini, dan memberi makna pada kehilangan.

Simbol dan Gaya Bahasa

Sesuai judulnya, “garis merah” menjadi simbol utama dalam novel ini. Simbol itu bisa berarti banyak hal: ikatan darah yang tidak bisa putus, garis sejarah yang menghubungkan dua generasi, atau batas tipis antara kenangan dan kenyataan.

Penggunaan simbol semacam ini membuat cerita terasa lebih dalam tanpa harus terlalu rumit. Bahasa yang digunakan Li Loh juga mudah diikuti. Ia menulis dengan gaya yang tenang, tanpa berlebihan.

Setiap bab berjalan pelan, tapi penuh makna. Pembaca tidak diajak terburu-buru, melainkan dibiarkan memahami sedikit demi sedikit, seolah membuka lapisan demi lapisan kehidupan para tokohnya.

Luka yang Menjadi Rumah

Pada akhirnya, pesan paling kuat dari Garis Merah di Rijswijk adalah tentang menerima masa lalu. Li Loh seolah ingin mengatakan bahwa tidak semua luka harus disembuhkan. Ada yang cukup kita terima saja, karena dari situlah kita belajar tentang siapa diri kita sebenarnya.

Novel ini menunjukkan bahwa identitas bukan soal memilih antara dua tempat, melainkan soal menerima bahwa kita bisa menjadi bagian dari keduanya.

Ketika “garis merah” itu akhirnya terhubung, pembaca mungkin akan menyadari bahwa setiap orang punya versi “garis merah”-nya sendiri.

Bisa berupa kenangan keluarga, sejarah daerah, atau sekadar hal kecil yang membuat kita tetap merasa terikat dengan masa lalu.

Dan seperti tokoh-tokoh dalam novel ini, kita pun belajar bahwa berdamai bukan berarti melupakan, tapi memahami. Garis Merah di Rijswijk bukan novel yang ramai dengan konflik besar, tapi justru kuat karena ketenangannya.

Li Loh berhasil membuat pembaca merasakan bagaimana sejarah, cinta, dan identitas bisa bertemu dalam satu kisah yang sederhana namun menyentuh.

Novel ini mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup tidak selalu tentang melangkah jauh, tapi juga tentang menemukan jalan pulang — meski jalannya mungkin berliku dan penuh luka.

CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS