"Hidup telah mengajariku untuk menelan rasa marah, terhina, disepelekan, dimanfaatkan, ditipu, ditunggangi, diremukkan seluruh harga diri dan eksistensiku."

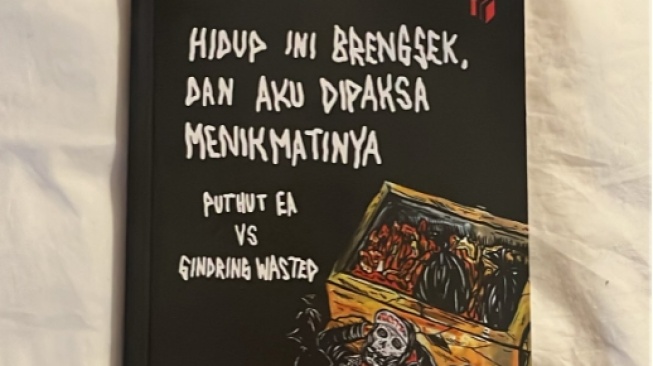

Kalimat pembuka ini seolah menjadi mantra yang merangkum seluruh fragmen dalam buku karya Puthut EA ini. Membaca karya yang dihiasi ilustrasi ala Misfits oleh Gindring Wasted ini meninggalkan rasa "mati rasa" yang ganjil. Bagaimana mungkin seseorang bisa hidup tanpa emosi sedikit pun? Tidak merasa pedih, sedih, apalagi amarah. Namun, itulah realitas dingin yang disuguhkan Puthut melalui tokoh utamanya.

Sinopsis: Lahir di Atas Becak, Tumbuh di Garis Kemiskinan

Tokoh utama novel ini dilahirkan di atas becak yang dikayuh ayahnya, seorang lelaki yang akhirnya tewas karena kelelahan dan kemarahan yang meluap. Masa kecil si tokoh adalah etalase kesuraman: ibu yang abai, kakak-kakak yang ringan tangan, serta kemiskinan ekstrem yang memaksanya mengonsumsi apa saja demi bertahan hidup, mulai dari singkong mentah hingga kadal. Baginya, tidak ada ruang untuk bahagia dan tidak ada gunanya meratapi nasib, karena air mata hanya akan mengundang pukulan kakaknya yang lebih keras.

Ia tumbuh menjadi sosok "penakut" yang kehilangan kompas prioritas. Mengalami pelecehan seksual saat remaja hingga perundungan di sekolah tidak lantas membuatnya melawan; ia memilih diam. Segala hasrat dendam hanya dipendam dalam benak karena ia terlalu pengecut untuk bertindak. Baginya, rasa sakit dipukul terasa sama datarnya dengan kenikmatan semangkuk bakso atau seteguk alkohol: semuanya hambar, tidak ada rasa.

Panggung Orang-Orang Brengsek

Alur cerita kemudian membawanya menjadi penggali kubur pada siang hari dan badut pada malam hari—sebuah ironi getir yang menjadi ciri khas Puthut EA. Melalui karakter Truwelu, ia bersinggungan dengan dunia yang lebih aneh: lingkaran intelektual bohemian, penyair narsistik, hingga mantan aktivis yang gemar bersolek dengan narasi palsu demi keuntungan dan kekuasaan.

Puthut dengan berani memotret bahwa "kebrengsekan" tidak memandang kasta atau latar belakang. Sebagaimana kutipan kuat dalam buku ini: "Orang buruk tidak harus lahir dari keluarga buruk... Sekarang yang menjadi kepala preman di terminal dekat rumahku adalah anak bidan dan bapaknya guru agama" (hlm. 42). Ia mengamati kemunafikan para aktivis seperti Karmali, Basur, dan Suwan; membayangkan cara menyiksa mereka dalam pikirannya, namun pada akhirnya tetap bergeming dan memilih menyesap teh botolnya dengan tenang.

Kritik tajam pun dilontarkan terhadap konsep negara dan sastra. Saat ditanya budayawan Mas Wirog tentang arti negara, jawabannya sangat menohok: "Negara itu mirip kondangan makan... Orang-orang yang datang belakangan tidak kebagian" (hlm. 88). Baginya, sastrawan pun hanyalah pengecut yang lihai melipat kata. Ia menolak menjadi apa pun. Ia memilih tidur bukan karena lelah, melainkan karena memang begitulah hidup seharusnya berjalan.

Label "21 tahun ke atas" pada buku ini sangatlah akurat. Puthut EA tidak sedang menyajikan problematika remaja yang dangkal, melainkan potret kebrengsekan nyata—mulai dari penelantaran anak hingga perisakan sistemik. Kisah ini ditulis tanpa nada amarah, namun justru sukses menyulut kemarahan pembacanya.

Jika banyak orang berkata hidup itu indah, buku ini dengan jujur menampar kita: hidup ini brengsek, dan kita menjadi bagian darinya karena kepengecutan kita sendiri. Hanya mereka yang pernah merasakan pahit getirnya kenyataan yang mampu menyelami kedalaman cerita ini. Sederhana, indah, namun benar-benar brengsek. Jika menyenangkan sebarkan, jika tidak, beri tahu!