Ramadan di Kota Malang punya banyak kenangan. Salah satunya adalah kisah lucu yang akan aku ceritakan ini.

Panggil saja aku Joni. Saat kisah ini berlangsung, aku masih dua puluh tahun. Saat itu aku masih bekerja sebagai seorang server di sebuah tempat karaoke keluarga di Kota Malang. Tugasku cukup sederhana, terdiri atas empat hal paling pokok yang aku rasa semua orang pun sudah tahu, yaitu smiling, greeting, grooming, dan upselling. Selebihnya aku tinggal menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Selama Ramadan, untuk sebulan penuh, outlet kami tidak akan beroperasi. Tuntutan perda. Setiap tahun memang seperti itu. Namun, kami tetap digaji penuh, bahkan masih menerima THR. Yang perlu kami lakukan selama bulan puasa hanyalah berakting dari pukul sepuluh hingga dua belas, di bawah pengawasan CCTV yang terhubung secara daring dengan kantor pusat.

Mungkin kamu tidak percaya jika aku katakan bahwa mereka sendirilah, manajemen di kantor pusat, yang punya gagasan itu. Meskipun begitu, kami tidak sepenuhnya bersandiwara; beberapa hal memang benar-benar kami kerjakan.

Meski demikian, kewajiban absensi tetap berjalan. Dimulai pukul delapan pagi dan berakhir pukul empat petang. Di outlet kami, kedisiplinan adalah harga mati, tidak kurang, tidak lebih.

Pagi itu, hari ke-3 di bulan puasa, kami semua sudah berada di dalam outlet. Masih pukul sembilan pagi. Kami membagi diri ke dalam empat room untuk bersantai, menunggu aba-aba untuk memulai akting harian. Room yang kutempati saat itu, room nomor 2, berisi aku dan empat orang lainnya. Kami duduk berdempet pada sofa yang ada. Sementara yang lain asyik dengan gadget masing-masing, aku sudah cukup puas dengan komikku. Ya, aku memang penggemar komik dan fiksi, sampai hari ini. Awalnya semuanya berjalan baik-baik saja, sampai kemudian Noss masuk dan mulai merintih.

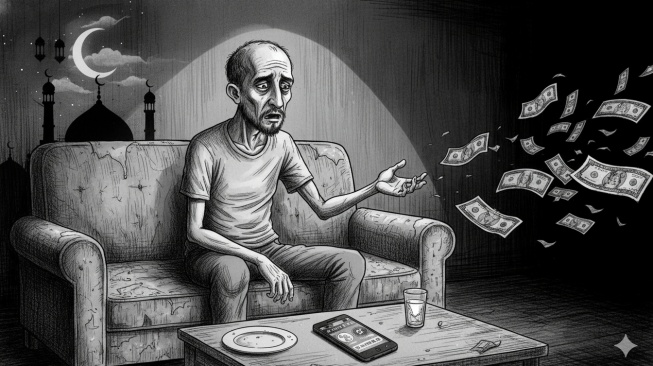

Noss duduk di sofa ekstra yang ada di pojok. Ia merintih, makin lama makin jadi, nyaris melolong. Awalnya tak satu pun dari kami yang menunjukkan simpati. Pendek kata, kami sudah terbiasa melihat Noss berlaku semacam itu. Keadaan pun berjalan seperti itu untuk beberapa lama, yang sejujurnya cukup mengganggu. Hingga akhirnya aku beranikan diri untuk bertanya.

“Kenapa, Bang?”

“Tadi pagi lupa sahur. Sekarang perut keroncongan,” jawabnya, masih merintih.

“Makan saja, Bang,” saranku.

“Bocah tolol! Sudah tahu bulan puasa malah menyuruh orang makan,” bentaknya, kemudian menggerutu tak jelas.

Mendapat respons seperti itu, tentu saja aku langsung diam. Lagipula yang lain juga diam. Pikirku, sudah paling betul diam.

Cukup lama ruangan itu hanya berisi keheningan kami dan rintihan Noss. Mungkin karena merasa tak ada lagi yang peduli, ia pun keluar.

Beberapa saat setelah itu, Bang Dee, yang duduk di sebelahku, menyenggol lenganku.

“Kamu tahu, Jon, kenapa dia seperti itu?” tanyanya.

“Karena nggak sempat sahur, kan?” jawabku.

“Salah!” sergahnya.

“Terus?”

“Dia kayak gitu karena nggak punya duit.”

“Mana mungkin, Bang? Kita kan gajian belum seminggu yang lalu,” bantahku heran.

“Ya intinya begitu. Terserah mau percaya atau tidak,” tutup Bang Dee.

Dari ujung sofa, rekan kami yang bernama Candy, ikut nimbrung.

“Aku yakin di room-room lain anak-anak juga nggak bakal peduli. Percaya deh, tuh anak pasti balik ke sini. Nanti kalau dia beneran balik, kita yang cabut.”

Mereka pun menyusun rencana, memastikan aksi seperti apa yang nanti akan mereka lakukan jika Noss benar balik ke room kami.

Dan benar saja. Beberapa waktu kemudian, Noss kembali ke room kami. Ia duduk di sofa ekstra yang sama dan mulai lagi dengan senandung rintihannya. Namun begitu, baru saja Noss meletakkan pantatnya di sofa, anak-anak yang lain serentak berdiri dan pergi keluar tanpa mengucap sepatah kata pun.

Noss jelas terkejut. Sejujurnya, aku pun terkejut.

Ketika tinggal kami berdua dan kondisinya sudah cukup aman, aku merogoh saku celana dan mengeluarkan selembar uang pecahan dua puluh ribuan. Kuserahkan padanya.

“Apa ini?” tanyanya.

“Pergi ke warung dan makan!” kataku.

“Nggak apa-apa nih?”

“Nggak apa-apa yang seperti apa?”

“Ini kan puasa.”

Mendengar itu, sekejap saja aku merasa kesenjangan usia di antara kami seolah menguap.

“Dengarkan aku,” kataku. “Aku tahu kamu jebolan pondok (dalam hati: ‘aku juga tahu alasan kenapa kamu sampai dikeluarkan’). Secara teori, harusnya kamu memang jauh lebih paham soal agama. Tapi jika kamu tanya pendapatku, boleh atau tidak, maka dengan sangat yakin aku akan katakan: boleh.”

“Oke. Thanks,” ucapnya singkat. Ia kemudian menyambar uang itu dan segera lenyap ke warung terdekat.

Beberapa waktu kemudian, rekan-rekanku yang tadi keluar dari room, satu per satu masuk kembali. Tentu saja mereka bertanya ke mana Noss pergi. Kujawab, “Tidak tahu.”

Lama berselang, Noss pun kembali. Wajahnya tampak segar, dengan senyum semringah yang tak bisa disembunyikan.

Dengan nada curiga, Candy bertanya, “Ngapain kamu senyum-senyum gitu? Habis makan, ya?”

Noss tak menanggapi. Ia hanya berlalu, masih dengan senyum itu, hingga sore nanti.

Jika ada di antara kamu yang penasaran kenapa Noss bisa sampai tidak pegang uang sama sekali bahkan untuk makan, maka jawabnya sederhana. Karena judi online. Begitu tergila-gilanya Noss pada hal itu, berharap bahwa pada suatu hari nanti peruntungannya akan berubah jadi baik, tidak peduli berapa banyak uang yang sudah ia gelontorkan dan raib.

Kabar baiknya, bertahun-tahun kemudian, setelah Noss menikah, hobi itu bisa ditekan. Yang aku dengar sih seperti itu.