Tangisku pecah saat menatap deretan kalimat di layar ponsel.

“Tidak, ini tidak mungkin. Ini pasti birthday prank,” batinku menolak kenyataan.

Aku mencoba membalas pesannya dengan candaan, mengatakan kalau guyonannya kali ini sangat tidak lucu. Namun, Radit justru semakin dingin.

“Kita harus putus, Mel. Aku serius. Kamu tahu kan cita-citaku? Aku mau lanjut kuliah ke Sydney,” tulisnya seolah tak peduli kalau ini adalah hari ulang tahunku.

Tapi bukannya memberi pacarnya kado, Radit justru meninggalkanku!

Aku menggulir kembali ruang obrolan kami, membaca tiap katanya dengan hati-hati.

Benarkah? Harus sekarang?

Duniaku mendadak sesak, seolah pasokan oksigen di sekitarku menghilang. Tanpa membuang waktu, aku mendial nomor Cecil, sahabat dekat Radit.

Aku butuh kepastian. Namun, suara Cecil di seberang telepon justru meruntuhkan pertahananku.

“Kayanya Radit serius, Mel. Aku kenal dia sudah tujuh tahun, dan dia bukan tipe cowok yang suka bikin kejutan nggak jelas seperti itu,” ucapnya datar.

Detik itu, sosok yang hampir kugenggam erat menghilang. Orang yang kuharapkan menjadi penguat justru menjadi sosok yang paling meremuk-redamkan hatiku.

****

Ingatanku melayang ke hari menyedihkan itu. Sejak saat itu, aku mengidap semacam fobia pada kue ulang tahun, kado, balon, dan segala pernak-pernik perayaan.

Rasa trauma ini kututup rapat-rapat. Teman-temanku hanya tahu aku baik-baik saja tanpa mereka pernah tahu betapa rapuhnya aku di balik senyum palsu ini.

Di sebuah resto cepat saji, aku memalingkan wajah dari sekumpulan orang yang sedang merayakan ulang tahun rekan mereka.

Dadaku sesak. Kiya, satu-satunya sahabat yang tahu segalanya tentang aku dan Radit, mengusap bahuku lembut.

“Udah makannya? Kalau udah, kita pergi. Di sini sudah nggak asik,” bisik Kiya.

Ia menarik tanganku sesaat setelah aku menghabiskan sodaku.

Empat bulan berlalu, tapi batin ini belum sepenuhnya pulih. Namun, aku sadar tidak bisa terus begini. Aku harus menegakkan pundak dan terus melangkah. Aku tidak bisa selamanya pobia pada ulang tahun dan segala sesuatu yang mengingatkanku pada Radit.

Mungkin, sudah saatnya aku membuka hati untuk orang lain, jalan pintas yang sering diambil muda-mudi untuk move on.

“Mela, kamu mau aku kenalin sama Alvero?” tanya Kiya spontan.

“Alvero?” aku menoleh bingung. Baru saja niat itu muncul di kepala, Kiya sudah punya kandidatnya.

“Dia baik. Nggak mungkin aku ngenalin kamu sama orang sembarangan,” ucap Kiya mantap.

Aku pun mengangguk setuju.

****

Hari ini adalah H-1 ulang tahunku yang ke-22. Bagiku, ini adalah hari yang besar karena Bunda Ani—ibunda Radit—akan berkunjung.

Aku sangat menyayanginya seperti ibu kandungku sendiri. Beliau adalah sosok hangat yang selalu kurindukan.

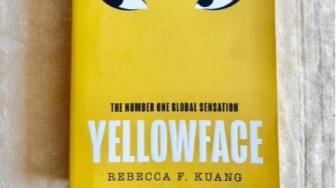

Sambil menunggu, aku kembali membuka catatan lama di ponselku. Sebuah catatan tentang pertemuan terakhir kami yang sangat harmonis. Saat itu, keluarga kami makan siang bersama, membicarakan masa depan, dan mendukung cita-cita Radit ke Sydney serta impianku menjadi novelis seperti J.K. Rowling.

Aku bergidik membacanya sekarang. Betapa berlebihannya aku menarasikan perasaan kala itu. Aku kembali menggulir layar, membaca catatan di bawahnya yang ditulis tepat setelah petaka itu datang:

Tuhan sepertinya cemburu karena aku terlalu mencintai manusia. Radit berubah 360 derajat.

Dia yang dulu manis, kini bisa meluapkan emosi yang meledak-ledak dan merendahkanku. Dia menganggapku batu sandungan dan benalu bagi karirnya.

Aku menghela napas panjang. Menulis ternyata adalah terapiku. Kisah pahit dengan Radit kini kuramu menjadi draf novel di Microsoft Word. Aku bersyukur Tuhan menyelamatkanku dari lelaki egois itu sebelum semuanya terlambat.

****

Pertemuanku dengan Alvero tidak berjalan mulus. Meskipun dia baik, aku merasa dia kurang sabar.

Sikapnya pada orang lain mengingatkanku pada temperamen Radit. Aku memutuskan untuk berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Aku ingin fokus pada satu hal: menulis.

Aku nekat mengunggah naskah ke platform novel berlogo hijau.

"Kita tidak akan tahu hasilnya kalau tidak dicoba. Siapa tahu bisa jadi miliarder dari menulis seperti kakak senior yang lain," pikirku.

Sore itu, saat sedang menyeruput milkshake cokelat, ponselku bergetar. Notifikasi beruntun masuk.

“YA! KIYA!” teriakku histeris.

“Apaan sih, Mel? Heboh banget!” seru Kiya sambil menutup telinga.

“Naskahku banyak yang komen! Alhamdulillah di aplikasi, naskahku ada di best seller depan!”

Kami merayakannya dengan tawa sebelum bergegas masuk ke kelas. Di dalam kelas, Pak Yusuf datang membawa mahasiswa baru. Lelaki jangkung berkacamata itu duduk tepat di sebelahku. Aku mengenalinya—dia pria yang tempo hari memperhatikanku di perpustakaan.

“Hai, ketemu lagi,” bisiknya pelan agar tidak mengganggu kuliah. “Kamu yang nulis novel di perpustakaan itu, kan? Aku sering lihat kamu ngetik di sana. Aku juga sudah baca ceritamu di platform hijau. Ternyata kamu berbakat banget.”

Aku terperangah. Dia memperhatikanku? Dia membaca ceritaku?

“Namaku Tony. Senang bisa kenal sama novelis berbakat kayak kamu. Seriusan buku kamu bagus banget dan aku suka itu!"

Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Aku baru tahu kalau Tony-lah yang merekomendasikan novelku pada sepupunya yang suka membaca. Sejak itu, tulisanku direkomendasikan dari mulut ke mulut, selain memang aku gencar promo mandiri. Rezeki memang datang dari arah yang tak disangka-sangka.

****

Bulan-bulan berikutnya, beberapa novelku akhirnya bisa mengantarkanku untuk naik jenjang dua kali di platform hijau tersebut.

"Dear masa lalu, terima kasih telah memberiku inspirasi untuk terus berkarya. Semoga orang lain tidak perlu merasakan perih yang pernah kurasakan."

Dear masa depan, hadirmu kini terasa begitu dekat. Terima kasih telah menunggu. Kini, babak baru dalam hidupku benar-benar dimulai."