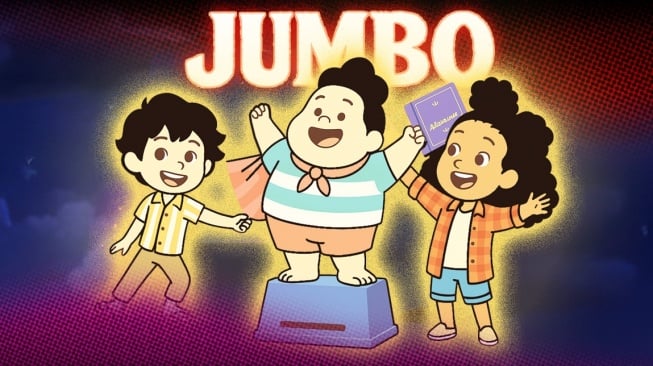

Film animasi Jumbo produksi Visinema Studios bukan sekadar prestasi visual dari industri film Indonesia. Disutradarai oleh Ryan Adriandhy, seorang aktor sekaligus animator, Jumbo adalah film animasi layar lebar pertama dari Visinema yang menjadi penanda penting dalam sejarah film anak-anak di tanah air.

Film ini bercerita tentang Don, anak laki-laki bertubuh besar yang sering diremehkan oleh teman-temannya. Ia ingin membuktikan dirinya lewat pertunjukan bakat dengan naskah sandiwara yang terinspirasi dari buku peninggalan orang tuanya.

Namun, ketika bukunya dicuri oleh seorang perundung, Don dilanda keputusasaan. Dalam momen inilah ia bertemu Meri, peri kecil misterius yang membawanya dalam petualangan penuh makna. Dari titik ini, cerita berkembang menjadi refleksi tentang kehilangan, keberanian, dan persahabatan.

Namun kritik terhadap film ini justru mencuat dari dua hal utama. Pertama, ada yang menganggap film ini tidak sesuai ajaran agama karena menggambarkan tokoh hidup yang berdialog dengan sosok yang sudah meninggal.

Kedua, film ini dianggap tidak cocok untuk anak-anak karena menampilkan unsur hantu. Kritik seperti ini sah-sah saja, namun menyimpan satu persoalan besar yang sering luput dibicarakan: cara berpikir kita yang cenderung membatasi imajinasi hanya dalam kerangka benar atau salah, suci atau sesat.

Inilah yang disebut dengan proposisi biner, cara pandang yang melihat dunia dalam dua pilihan ekstrem tanpa ruang abu-abu. Dalam konteks film seperti Jumbo, pendekatan ini membuat elemen simbolik dan naratif kehilangan ruang interpretasi. Imajinasi kreatif pun dipaksa tunduk pada satu tafsir mutlak.

Padahal, dalam filsafat, imajinasi justru dianggap sebagai fondasi penting dalam memahami dunia secara utuh. Jean-Paul Sartre dalam bukunya The Imaginary (1940) menyebut imajinasi sebagai aktivitas sadar yang memungkinkan kita membentuk representasi dari sesuatu yang tidak hadir secara fisik. Imajinasi bukan halusinasi, melainkan cara berpikir alternatif yang kreatif dan produktif.

Gaston Bachelard, dalam karyanya The Poetics of Reverie (1960), bahkan menyebut imajinasi sebagai ruang kontemplasi. Ia bukan sekadar pelarian, tetapi cara batin manusia merenungkan pengalaman dan membangun hubungan emosional dengan dunia. Imajinasi memberi manusia kemampuan untuk menciptakan makna, terutama dalam kesedihan dan kehilangan.

Namun realitas sosial kita sering kali tak sejalan dengan pemikiran-pemikiran ini. Di era digital, di mana kebebasan berekspresi semestinya lebih terbuka, kita justru melihat menguatnya konservatisme berbasis agama yang cenderung reaktif terhadap karya imajinatif. Imajinasi bukan lagi dianggap sebagai jalan untuk memahami kompleksitas manusia, tapi sebagai ancaman terhadap moral kolektif.

Kritik terhadap Jumbo mencerminkan situasi ini. Ketimbang membaca komunikasi Don dengan arwah sebagai metafora psikologis atas kesedihan dan rindu akan orang tua, sebagian orang malah terjebak pada tafsir literal yang membatasi pemaknaan. Imajinasi dikekang oleh ketakutan moral yang tidak proporsional.

Film seperti Jumbo justru penting untuk anak-anak. Ia mengajarkan bahwa rasa kehilangan itu nyata dan bisa diolah lewat kisah, simbol, dan makna.

Sosok peri atau hantu dalam film bukan sekadar entitas gaib, tetapi cara anak-anak memproses trauma dengan cara mereka sendiri. Jika dunia orang dewasa tidak memberi ruang pada bentuk-bentuk imajinasi ini, maka kita sedang menciptakan generasi yang hanya diajarkan untuk patuh, bukan berpikir dan merasakan.

Kita perlu mempertanyakan ulang, mengapa karya yang mengajak merenung dan merasa justru dicurigai? Mengapa kita takut pada imajinasi?

Membaca kritik terhadap Jumbo membuat kita sadar bahwa persoalannya bukan pada film itu sendiri, tapi pada cara kita melihat dan memahami. Dunia anak-anak tak bisa dibatasi hanya oleh hitam dan putih. Imajinasi adalah jembatan menuju empati, dan itu tak pernah berbahaya kecuali bagi mereka yang takut membuka hati dan pikiran.