Dalam debat tentang pendidikan nasional, sering kali muncul pertanyaan: apakah profesi guru di Indonesia kini lebih mirip dengan profesi buruh? Ini adalah pertanyaan yang menarik untuk dibahas, terutama ketika kita melihat kurikulum pendidikan nasional yang terus berubah, sementara para pendidik tampak mandeg.

Dilema identitas guru

Diskusi mengenai identitas guru sebagai buruh atau pendidik profesional tidak bisa dipisahkan dari konteks sejarah perkembangan pendidikan modern. Beberapa pemikir besar memiliki pandangan yang berbeda tentang hakikat pendidikan, yang secara tidak langsung memengaruhi cara kita memandang profesi guru.

John D. Rockefeller, seorang industrialis terkemuka, berpendapat bahwa pendidikan seharusnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri. Dalam pandangannya, sistem pendidikan idealnya diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap untuk memenuhi permintaan pasar.

Pandangan ini menunjukkan bahwa guru berperan sebagai agen yang mempersiapkan siswa untuk menjadi pekerja terampil. Di Indonesia, orientasi pendidikan yang sering berubah-ubah tampaknya mengarah pada pola pikir yang sama: pendidikan sebagai alat untuk mencetak tenaga kerja, bukan untuk melahirkan pemikir kritis.

Berbeda dengan pandangan tersebut, Karl Marx melihat pendidikan sebagai praksis revolusioner yang seharusnya membebaskan manusia dari alienasi yang ditimbulkan oleh sistem kapitalis.

Menurut Marx, pendidikan sejati justru mendorong siswa untuk berpikir kritis terhadap struktur sosial yang menindas. Jika kita mengikuti pemikiran Marx, guru seharusnya berperan sebagai fasilitator kesadaran kritis, bukan sekadar pekerja yang menjalankan instruksi dari atas.

Sementara itu, Erich Fromm, seorang psikoanalis dan filsuf sosial, menekankan pentingnya pendidikan yang lebih fokus pada ”being” (menjadi) ketimbang sekadar ”having” (memiliki). Ini berarti pendidikan seharusnya tidak hanya tentang meraih ijazah atau keterampilan teknis, tetapi juga tentang proses penemuan dan aktualisasi diri.

Dalam pandangan ini, guru berfungsi sebagai pembimbing dalam perkembangan kepribadian, bukan sekadar sebagai penyampai informasi belaka.

Di sisi lain, Ki Hadjar Dewantara dengan konsep ”Tut Wuri Handayani”, melihat guru sebagai sosok yang di depan memberikan teladan, di tengah membangun karsa, di belakang memberikan dorongan.

Filosofi pendidikan Ki Hadjar menekankan pentingnya kemerdekaan berpikir dan pengembangan karakter, bukan hanya sekadar transfer pengetahuan teknis. Pandangan ini menempatkan guru dalam posisi terhormat sebagai pemimpin yang membebaskan bukan sekadar pekerja yang tertekan.

Realitas di Indonesia

Ketika kita melihat kondisi guru di Indonesia saat ini, kita menemukan sebuah paradoks yang cukup memprihatinkan. Di satu sisi, secara normatif, guru diakui sebagai pendidik profesional yang memiliki otonomi dan tanggung jawab dalam pengembangan peserta didik.

Namun di sisi lain, banyak guru yang terjebak dalam rutinitas administratif yang melelahkan, kurikulum yang terus berubah, dan tekanan untuk mencapai target yang terkadang terasa tidak realistis.

Seringnya pergantian kurikulum di Indonesia—dari KBK, KTSP, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka (yang akan diganti tahun depan)—menimbulkan pertanyaan tentang arah pendidikan nasional.

Perubahan ini sering kali tidak diimbangi dengan persiapan yang memadai bagi para guru. Akibatnya, banyak guru merasa seperti pekerja yang harus terus beradaptasi dengan kebijakan baru tanpa pemahaman yang mendalam tentang filosofi di baliknya.

Kini kita bahas masalah yang terkait dengan hubungan kerja guru-buruh. Salah satu indikator yang menunjukkan kesamaan antara guru dan buruh adalah pola hubungan kerja mereka.

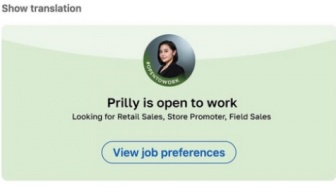

Banyak guru, terutama yang berstatus honorer atau yang mengajar di sekolah swasta kecil, sering kali bekerja dengan gaji yang minim dan tanpa jaminan sosial yang memadai.

Mereka acap kali tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka. Situasi ini mirip dengan posisi buruh dalam hubungan industrial yang tidak seimbang.

Akan tetapi, menyamakan guru sepenuhnya dengan buruh adalah sebuah penyederhanaan yang berlebihan. Guru, pada dasarnya, memiliki otonomi yang bersifat relatif dalam praktik pengajaran mereka.

Seorang guru yang berdedikasi masih bisa menciptakan ruang-ruang pembelajaran yang berarti meskipun terhalang oleh keterbatasan sistem.

Arah pendidikan

Arah pendidikan di Indonesia yang sering mengalami perubahan kurikulum, menunjukkan adanya ketidakjelasan visi jangka panjang.

Di satu sisi, ada usaha untuk membuat pendidikan lebih kontekstual dan relevan dengan tuntutan zaman. Namun di sisi lain, perubahan yang terlalu sering dan tanpa evaluasi yang mendalam justru berpotensi menciptakan kebingungan.

Pendidikan yang bermakna memerlukan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, pengembangan karakter, dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam konteks ini, guru seharusnya tidak hanya dipandang sebagai pelaksana teknis kurikulum. Mereka adalah agen perubahan yang memiliki peran strategis dalam membentuk masa depan bangsa.

Untuk mengubah cara pandang yang mereduksi guru menjadi sekadar buruh, kita memerlukan transformasi yang menyeluruh.

Pertama, kebijakan pendidikan harus didasarkan pada visi jangka panjang yang jelas, bukan hanya mengikuti tren global yang ada.

Selanjutnya, profesionalisme guru harus didukung dengan perbaikan dalam kondisi kerja dan kesejahteraan mereka. Terakhir, penting sekali bagi guru untuk terlibat secara aktif dalam pengembangan kurikulum dan kebijakan pendidikan.

Pada akhirnya, pertanyaan mengenai identitas guru sebagai buruh atau pendidik profesional bukanlah hal yang bisa dipisahkan begitu saja (dikotomi).

Hal yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menciptakan sistem pendidikan yang bisa menghargai peran guru sebagai intelektual yang transformatif, bukan hanya sebagai pekerja teknis. Hanya dengan cara ini, pendidikan di Indonesia dapat bergerak menuju arah yang lebih bermakna dan membebaskan.

Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS