Toxic productivity adalah wajah baru dari perbudakan modern yang tersembunyi di balik kemilau motivasi, pencapaian, dan ambisi. Istilah ini merujuk pada obsesi terus-menerus untuk bekerja, berkarya, dan menghasilkan sesuatu secara konstan, bahkan ketika tubuh dan pikiran telah mengirimkan sinyal kelelahan. Dalam masyarakat yang mengagungkan kesibukan sebagai lambang keberhasilan, fenomena ini tumbuh subur, menyusup dalam kehidupan sehari-hari, dan menjelma menjadi norma sosial yang diam-diam merusak kesehatan mental kolektif. Kita hidup di era di mana produktivitas menjadi agama baru; jam kerja panjang, tidak tidur, selalu sibuk, menjadi lambang kegigihan yang dibanggakan. Padahal di balik itu semua, ada jiwa-jiwa yang terkikis, relasi yang renggang, dan kesehatan yang perlahan runtuh.

Budaya hustle atau hustle culture menjadi ladang subur bagi lahirnya toxic productivity. Dunia kerja dan media sosial sama-sama memainkan peran dalam menciptakan tekanan kolektif untuk terus produktif. Di Instagram atau LinkedIn, kita melihat unggahan orang-orang yang bangun sebelum matahari terbit, menyelesaikan proyek-proyek ambisius, dan tetap bekerja di akhir pekan, seolah-olah itulah satu-satunya jalan menuju keberhasilan. Istirahat dianggap kelemahan. Liburan menjadi momen bersalah. Bahkan hobi atau aktivitas santai pun harus "bernilai jual". Membaca buku harus dipamerkan sebagai bentuk pengembangan diri. Memasak di rumah harus dijadikan konten. Segala hal harus memberi output, nilai tambah, atau performa yang bisa ditampilkan kepada dunia.

Fenomena ini tidak hanya terjadi pada level individu, tapi juga dilegitimasi secara sistemik oleh organisasi. Banyak tempat kerja menuntut target tinggi tanpa memperhatikan kapasitas dan keseimbangan hidup karyawan. Sistem kerja yang berbasis pada output tanpa mempertimbangkan proses dan kesehatan psikis menciptakan lingkungan yang tidak manusiawi. Banyak karyawan merasa bersalah mengambil cuti, karena takut dianggap tidak loyal atau kurang semangat. Lembur menjadi rutinitas yang tidak dibayar. Rapuhnya batas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, terutama dalam model kerja hybrid atau remote, memperparah keadaan. Saat tempat tidur dan meja kerja berada dalam satu ruangan, kapan sesungguhnya kita boleh berhenti bekerja?

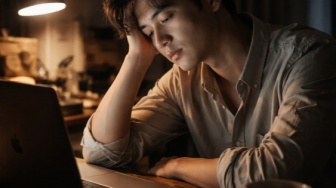

Secara psikologis, toxic productivity berkaitan erat dengan perfeksionisme, fear of missing out (FOMO), hingga imposter syndrome. Banyak individu yang meyakini bahwa nilai diri mereka hanya terletak pada apa yang mereka hasilkan. Jika produktif, maka mereka berarti. Jika tidak, maka mereka gagal. Keyakinan ini menciptakan kecemasan yang terus-menerus. Bahkan di hari libur, ada rasa bersalah yang menghantui, seolah-olah ada waktu yang terbuang. Akibatnya, banyak orang tidak lagi tahu bagaimana caranya beristirahat. Mereka tidak bisa tenang saat tidak melakukan apa-apa. Hening terasa mengganggu. Keheningan identik dengan stagnasi. Padahal, dalam diam, tubuh dan pikiran sedang memperbaiki diri.

Dalam jangka panjang, toxic productivity menjadi pintu masuk menuju burnout. Burnout bukan sekadar kelelahan biasa. Ia adalah kelelahan emosional, kehilangan makna, dan jarak psikologis dari pekerjaan yang dulunya dicintai. Orang yang burnout tidak hanya merasa lelah, tapi juga sinis, hampa, dan tidak lagi menemukan alasan mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Lebih parah lagi, toxic productivity membuat seseorang teralienasi dari kehidupannya sendiri. Waktu bersama keluarga terabaikan. Kegiatan spiritual atau reflektif ditinggalkan. Diri pribadi tidak lagi mendapat ruang untuk tumbuh. Hidup hanya dipersempit menjadi satu kata: bekerja.

Ironisnya, toxic productivity sering kali dipuji. Orang yang terus bekerja dianggap sebagai orang yang loyal, berdedikasi, dan pekerja keras. Tidak ada yang mengkritisi ketika seseorang mengirim email tengah malam, atau tetap datang ke kantor saat sakit. Bahkan, sistem organisasi sering kali memberi insentif pada perilaku seperti itu. Padahal, itu adalah tanda bahaya. Itu adalah alarm yang seharusnya membunyikan kekhawatiran, bukan pujian. Organisasi yang membiarkan budaya toxic productivity tumbuh tanpa kendali sebenarnya sedang menggali lubang untuk masa depannya sendiri. Karyawan yang terus diperas tanpa ruang pemulihan lambat laun akan kehilangan antusiasme, inovasi, dan loyalitas. Turnover meningkat, konflik muncul, dan produktivitas jangka panjang justru menurun.

Masyarakat kita juga memiliki peran dalam menciptakan tekanan ini. Sejak kecil, anak-anak diajarkan bahwa kerja keras adalah segalanya. Waktu kosong dianggap mubazir. Bahkan akhir pekan pun dipenuhi les, lomba, atau aktivitas produktif lainnya. Anak-anak tidak diberi ruang untuk bermain tanpa tujuan. Akibatnya, saat dewasa, mereka tidak mengenal konsep istirahat sebagai hak. Mereka tumbuh dengan keyakinan bahwa waktu senggang adalah waktu yang terbuang. Padahal, justru dalam waktu kosonglah ide-ide besar sering lahir. Justru dalam ketenangan, refleksi diri bisa muncul. Justru dalam hening, manusia bisa kembali menjadi manusia, bukan mesin produksi.

Jika ditelusuri lebih jauh, toxic productivity juga memiliki dimensi sosial yang kompleks. Di tengah ketidakpastian ekonomi, banyak orang merasa harus terus bekerja agar tetap aman. Rasa takut kehilangan pekerjaan membuat mereka terus menekan diri. Di sisi lain, teknologi mempercepat semua hal. Pesan bisa dibalas dalam hitungan detik. Tugas dikirim malam pun diharapkan dijawab pagi-pagi. Kecepatan menjadi ukuran utama, bukan kedalaman. Dalam situasi seperti ini, manusia tidak diberi waktu untuk bernapas. Semua orang berlari, bahkan ketika tidak tahu ke mana tujuannya.

Untuk keluar dari jerat toxic productivity, kita perlu mengubah paradigma tentang kerja dan makna hidup. Kerja adalah bagian dari kehidupan, bukan inti dari eksistensi. Kita bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Istirahat adalah hak, bukan kemewahan. Waktu luang bukan kebodohan, melainkan kebutuhan. Refleksi bukan kemalasan, tapi bagian dari pertumbuhan. Organisasi perlu merancang sistem kerja yang tidak hanya mengejar hasil, tapi juga memperhatikan proses dan keberlangsungan manusia yang ada di dalamnya. Pemimpin perlu menjadi teladan dalam menjaga keseimbangan. Karyawan perlu diberdayakan, bukan sekadar dimanfaatkan.

Psikologi industri dan organisasi memiliki tanggung jawab besar untuk membongkar mitos produktivitas ini. Sudah saatnya kita mengganti pertanyaan “seberapa sibuk kamu hari ini?” dengan “apa yang membuat kamu merasa hidup hari ini?” Sudah waktunya kita meredefinisi keberhasilan bukan dari berapa banyak yang dihasilkan, tapi dari seberapa utuh kita sebagai manusia. Dunia kerja masa depan harus menjadi ruang yang manusiawi, bukan medan perang performa.

Toxic productivity mungkin adalah cermin dari ketakutan kolektif kita terhadap ketidakbergunaan. Tapi jika kita terus mengukur nilai diri dari produktivitas semata, kita sedang membangun peradaban yang lelah, rapuh, dan kehilangan jiwa. Dunia yang baik bukanlah dunia yang paling sibuk, tapi dunia yang paling mampu merawat kehidupan. Dan untuk itu, kita perlu berhenti sejenak. Menutup laptop. Menarik napas. Memandang langit. Menyadari bahwa menjadi manusia bukan tentang seberapa cepat kita berlari, tapi tentang seberapa sadar kita menjalani hidup.