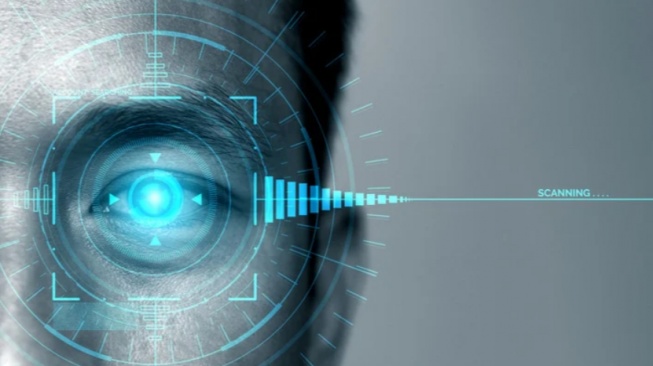

Di era digital yang menjanjikan efisiensi dan inovasi, tubuh manusia kembali menjadi objek yang ditransaksikan—bukan lagi lewat kerja fisik di pabrik, melainkan melalui data biometrik yang dihimpun dan diolah oleh aktor-aktor global. Cerita warga Desa Cikujang di Sukabumi yang ramai-ramai memindai iris mata demi iming-iming hadiah uang digital dari proyek Worldcoin menyingkap lapisan baru dari eksploitasi yang berbasis teknologi.

Di balik layar imajinasi digitalisasi dan inklusi keuangan global, kita menemukan wajah ketimpangan ekonomi dan minimnya literasi digital sebagai pangkal masalah. Fenomena ini bukan sekadar keingintahuan masyarakat terhadap teknologi baru, melainkan cermin keras bagaimana kemiskinan dan ketidaktahuan dijadikan celah untuk mengakses bagian paling intim dari tubuh manusia: biometrik.

Eksploitasi Kemiskinan dan Ketimpangan Digital

Apa yang terjadi di Sukabumi bukanlah kejadian tunggal. Di berbagai belahan dunia, proyek-proyek digital yang membidik populasi rentan menggunakan pendekatan serupa: beri insentif kecil, ambil data besar. Iming-iming uang digital menjadi umpan yang efektif di tengah kebutuhan ekonomi yang mendesak. Ketika kebutuhan dasar tak terpenuhi secara layak oleh negara, bantuan atau hadiah dari pihak luar mudah diterima tanpa pertanyaan. Warga hanya melihat manfaat jangka pendek—uang digital yang bisa dikonversi—tanpa menyadari bahwa yang mereka tukarkan adalah bagian dari identitas biologis mereka.

Dalam kerangka teori metabolisme sosial kapitalis seperti dijelaskan Rey-Araújo (2024), ritme kehidupan manusia tunduk pada logika kapital. Tubuh tak lagi dilihat sebagai ruang otonom, melainkan sebagai aset yang bisa diekstraksi dan direproduksi demi akumulasi. Dalam konteks ini, pemindaian iris adalah bentuk baru dari ekstraksi—di mana ketimpangan ekonomi memungkinkan akses murah terhadap data paling pribadi. Masyarakat miskin tidak punya banyak pilihan; mereka tidak sedang membuat keputusan rasional berbasis informasi, tetapi sedang mengambil jalan pintas bertahan hidup.

Kurangnya Literasi Digital dan Privasi

Fenomena ini menunjukkan betapa rendahnya kesadaran masyarakat akar rumput terhadap isu privasi digital dan keamanan data biometrik. Tidak ada diskusi publik yang mendalam sebelum program berlangsung. Tidak ada konsultasi atau penjelasan mengenai bagaimana data iris akan digunakan, disimpan, atau mungkin diperjualbelikan. Dalam ekosistem digital yang serba kompleks, kurangnya literasi digital justru memperlebar celah eksploitasi.

Schuler (2023) menekankan bahwa interpretasi kontemporer atas otonomi komoditas menantang dikotomi antara subjek dan objek, karena dalam masyarakat digital, batas itu menjadi cair. Warga desa bukan hanya objek yang pasif, tapi dipaksa menjadi bagian dari mekanisme produksi nilai melalui tubuh mereka sendiri. Mereka tidak memahami bahwa data iris adalah komoditas bernilai tinggi, yang dalam ekosistem kripto dan keamanan digital dapat dimonetisasi dalam skala besar.

Minimnya edukasi digital dan nihilnya pendekatan etis terhadap teknologi menyebabkan masyarakat tidak dapat membedakan antara inovasi dan invasi. Tidak adanya regulasi atau keterlibatan pemerintah lokal memperparah situasi. Privasi bukan sekadar isu individu; ia adalah komponen hak sipil yang harus dilindungi oleh sistem negara.

Komodifikasi Tubuh di Era Digital

Tindakan memindai iris mata demi uang digital mencerminkan bentuk mutakhir dari komodifikasi tubuh manusia. Di masa lalu, tubuh menjadi sumber tenaga kerja. Hari ini, tubuh adalah sumber data. Dengan latar belakang ini, tubuh tidak lagi milik manusia semata, melainkan juga menjadi milik sistem digital global yang tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan.

Nethercote (2023) menunjukkan bahwa dalam konteks urban, tuan tanah korporat mengubah penyewa menjadi objek tekno-ekonomi melalui data. Di ruang rural seperti Sukabumi, skemanya tidak jauh berbeda. Warga diposisikan sebagai titik-titik data yang dapat diolah untuk kepentingan ekonomi entitas global. Data iris mata memiliki nilai strategis—bukan hanya untuk keamanan identitas, tapi juga sebagai basis pengembangan artificial intelligence, sistem verifikasi digital, dan bahkan perangkat militer.

Kekuasaan modern, sebagaimana ditulis Stankovi-Pejnovi (2023), telah bertransformasi dari dominasi fisik ke kontrol biologis dan digital. Tubuh dan data biologis dikendalikan untuk mengelola populasi. Dengan kata lain, tubuh bukan hanya milik individu, tetapi juga menjadi objek intervensi negara dan korporasi. Ketika kontrol terhadap tubuh digabung dengan kontrol terhadap data, lahirlah bentuk kekuasaan baru yang jauh lebih invasif daripada rezim otoriter sekalipun.

Minimnya Pengawasan Negara dan Erosi Tanggung Jawab

Pertanyaan besar yang muncul adalah: di mana peran negara? Program seperti ini seharusnya mendapat pengawasan ketat dari lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun lokal. Namun, yang terjadi adalah pembiaran. Negara tampak tidak hadir saat rakyatnya dijadikan kelinci percobaan oleh proyek digital global. Ini mencerminkan erosi tanggung jawab negara terhadap hak sipil warga.

Smirnov (2021) mencatat bahwa media berperan besar dalam membentuk kebutuhan manusia modern. Dalam kasus ini, peran negara seharusnya bukan hanya menjadi fasilitator pembangunan digital, tapi juga pelindung hak-hak dasar warga. Negara harus memastikan bahwa setiap interaksi warga dengan teknologi digital dilakukan secara sadar, sukarela, dan aman. Ketidakhadiran ini bisa dibaca sebagai bentuk kelalaian sistemik yang memungkinkan kekuasaan korporasi menggantikan otoritas publik.

Negara juga gagal membangun ekosistem digital yang adil. Tidak ada edukasi menyeluruh soal privasi. Tidak ada kerangka hukum yang menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap data biometrik. Bahkan tidak ada mekanisme pengaduan yang bisa diakses oleh warga jika terjadi pelanggaran. Ini bukan hanya soal ketertinggalan regulasi, tapi juga soal gagalnya negara dalam mengantisipasi arah perkembangan teknologi dan implikasinya terhadap hak sipil.

Tubuh, Data, dan Masa Depan Hak Sipil

Kisah pemindaian iris mata di Sukabumi bukan sekadar anekdot lokal. Ia adalah potret globalisasi digital yang timpang, di mana mereka yang paling miskin justru menjadi sumber nilai paling menguntungkan bagi aktor global. Ini adalah bentuk baru dari penjajahan digital: saat teknologi canggih dijalankan di atas ketidaktahuan dan kebutuhan mendesak.

Ketika tubuh dan data manusia dijadikan komoditas, maka batas antara manusia dan objek ekonomi menjadi kabur. Dalam dunia yang digerakkan oleh data, kesadaran akan hak digital menjadi kunci perlindungan diri. Namun, tanggung jawab ini tidak bisa dibebankan pada individu semata. Negara harus hadir—bukan hanya sebagai regulator, tapi sebagai pelindung. Literasi digital harus dijadikan program nasional. Regulasi biometrik harus diperkuat. Dan di atas segalanya, hak atas tubuh dan data harus ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Kita tidak sedang menolak teknologi, tetapi menuntut keadilan dalam penggunaannya. Dunia digital bisa menjadi ruang emansipasi jika diatur dengan etika, transparansi, dan keadilan sosial. Namun tanpa itu semua, ia hanya menjadi wajah baru dari eksploitasi lama—eksploitasi terhadap tubuh, terhadap ketidaktahuan, dan terhadap kemiskinan.