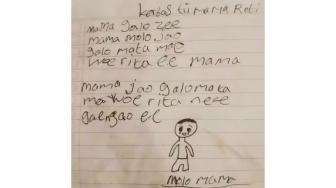

Belakangan ini, publik dikejutkan oleh kabar meninggalnya seorang anak sekolah dasar yang diduga mengakhiri hidupnya karena tekanan ekonomi. Kasus ini tidak hanya memunculkan duka mendalam, tetapi juga menyisakan pertanyaan besar.

Bagaimana mungkin seorang anak, di usia yang seharusnya diisi dengan bermain dan belajar, justru diliputi kecemasan sedemikian rupa? Tragedi ini bukan sekadar peristiwa individual, melainkan potret suram kondisi sosial yang gagal melindungi anak-anaknya.

Sering kali, kasus semacam ini disederhanakan sebagai akibat dari kemiskinan keluarga atau ketidakmampuan orang tua. Padahal, menempatkan masalah hanya pada ranah personal adalah bentuk pengaburan realitas.

Kecemasan yang dialami anak tersebut lahir dari kegagalan sistem pemerintahan dalam menjamin hak dasar pendidikan yang layak dan aman. Ketika negara abai, beban struktural itu justru dipikul oleh pihak paling rentan.

Pendidikan yang Tidak Sepenuhnya Gratis

Pemerintah kerap menggaungkan pendidikan gratis sebagai capaian utama. Namun, di balik jargon tersebut, realitas di lapangan berbicara sebaliknya. Biaya seragam, buku tambahan, iuran sekolah, hingga kebutuhan penunjang lain tetap menjadi beban yang tidak kecil bagi keluarga miskin. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak berubah menjadi sumber tekanan.

Bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, sekolah bukan lagi ruang aman, melainkan ruang yang penuh rasa takut. Ketertinggalan ekonomi membuat mereka merasa berbeda, tertinggal, bahkan bersalah. Ketika sistem gagal menghapus hambatan ini, pendidikan justru memperdalam ketimpangan sosial.

Kecemasan Struktural yang Dipikul Anak

Kecemasan yang dialami anak bukanlah kecemasan personal semata, melainkan kecemasan struktural. Hasil dari sistem sosial dan kebijakan publik yang tidak berpihak. Anak menyerap ketegangan orang tua, kekhawatiran akan biaya sekolah, dan rasa tidak aman terhadap masa depan, tanpa memiliki kapasitas untuk mengolahnya secara matang.

Ironisnya, negara sering kali menganggap anak sebagai individu pasif yang cukup diberi sekolah. Padahal, tanpa perlindungan sosial yang memadai, anak justru menjadi korban dari struktur yang timpang. Dalam situasi ini, bunuh diri bukanlah pilihan rasional, melainkan ekspresi putus asa akibat ketiadaan jalan keluar.

Negara yang Abai terhadap Kesehatan Mental Anak

Isu kesehatan mental anak masih berada di pinggiran kebijakan publik. Sekolah lebih difokuskan pada capaian akademik, sementara dukungan psikososial hampir tidak tersedia, terutama di sekolah negeri dengan keterbatasan sumber daya. Guru dibebani target, bukan dilengkapi alat untuk mendeteksi krisis psikologis.

Ketika tanda-tanda kecemasan ekstrem pada anak diabaikan, negara sesungguhnya sedang menunda bencana. Ketiadaan konselor, minimnya intervensi dini, dan lemahnya koordinasi antarinstansi menunjukkan bahwa kesehatan mental anak belum menjadi prioritas serius dalam sistem pemerintahan.

Normalisasi Kemiskinan sebagai Masalah Pribadi

Salah satu kegagalan terbesar sistem pemerintahan adalah menormalisasi kemiskinan sebagai urusan individu. Keluarga miskin dituntut bertahan sendiri, seolah kemiskinan adalah hasil pilihan, bukan akibat struktur ekonomi dan kebijakan yang timpang. Dalam narasi ini, anak ikut menanggung stigma dan rasa malu.

Padahal, kemiskinan adalah masalah struktural yang seharusnya ditangani negara melalui kebijakan yang komprehensif. Ketika bantuan sosial tidak tepat sasaran dan pendidikan tidak inklusif, negara secara tidak langsung membiarkan anak hidup dalam tekanan yang melampaui batas kemanusiaan.

Absennya Negara dalam Perlindungan Anak

Negara kerap hadir setelah tragedi terjadi, bukan sebelum. Pernyataan belasungkawa dan janji evaluasi tidak pernah cukup untuk menebus nyawa yang hilang. Absennya mekanisme pencegahan menunjukkan bahwa perlindungan anak belum menjadi agenda utama pemerintahan.

Anak tidak membutuhkan simpati setelah kematian, melainkan perlindungan sebelum keputusasaan muncul. Selama negara gagal membaca realitas sosial warganya, tragedi serupa akan terus berulang dengan korban yang sama.

Kasus ini seharusnya menjadi momentum agar negara belajar. Anak yang terbelenggu kecemasan bukanlah kegagalan keluarga semata, melainkan bukti nyata abainya sistem pemerintahan dalam menjamin hak dasar pendidikan dan kesejahteraan.

Jika negara terus menutup mata, maka bukan tidak mungkin anak-anak lain akan menyusul dalam kesunyian yang sama. Tragedi ini bukan akhir cerita, melainkan peringatan keras bahwa negara harus segera hadir.