Loteng rumah itu terkunci sejak sebelum aku pindah. Kuncinya berkarat, gemboknya tua, dan tangga lipatnya dipaku ke dinding seolah sengaja ingin melupakan bahwa di atas sana pernah ada ruang. Pemilik rumah sebelumnya seorang pria tua yang bicara seperlunya hanya berkata, “Lotengnya jangan dibuka. Sudah lama tidak dipakai.” Nada suaranya datar, tapi matanya menghindar. Aku mengangguk, mengira itu sekadar keanehan orangtua.

Malam pertama berlalu tanpa apa-apa. Tapi di malam kedua, aku mendengar sesuatu.

Bukan suara langkah, bukan pula angin. Itu dentuman. Berat, pendek, dan datang dari atas kepalaku. Sekali. Lalu hening. Aku menunggu, telingaku tegang, napasku kutahan. Tidak ada apa-apa lagi. Aku menertawakan diri sendiri dan tidur dengan lampu menyala.

Dentuman itu kembali terdengar keesokan malam, kali ini dua kali. Jeda di antara keduanya terasa disengaja, seperti seseorang mengetuk dari balik papan. Aku bangun, berdiri di tengah kamar, dan menatap plafon. Debu tipis turun dari celah kecil di dekat lampu. Loteng itu nyata, dan sesuatu di sana bergerak.

Aku memeriksa rumah siang harinya. Tidak ada celah tikus, tidak ada jejak burung. Atap utuh. Paku-paku lama tertanam rapat. Tangga lipat benar-benar dipaku; bahkan jika aku mau, aku harus mencabutnya dengan alat. Aku menelepon pemilik lama. Ia tidak mengangkat. Pesan singkatku dibaca, tapi tak dibalas.

Malam ketiga, dentuman itu berubah ritme. Tiga kali cepat, lalu satu yang panjang. Seperti benda berat yang diseret. Aku mengambil sapu, entah untuk apa, dan berdiri di bawah lubang loteng yang tersembunyi di balik plafon. Aku menunggu. Dentuman berhenti. Hening yang menyusul terasa lebih mengancam.

Hari keempat, aku membeli tangga aluminium dan obeng. Aku benci rahasia yang mengendap di atas kepalaku. Paku-paku pada tangga lama kutarik satu per satu. Kayunya berderit, seolah protes. Gembok loteng menggantung di penutup kayu bulat yang sudah memutih. Aku memegangnya. Dingin. Berat. Ada ukiran kecil di besinya dengan inisial yang tidak kukenal.

Aku ragu. Lalu aku ingat dentuman itu. Aku memotong gembok.

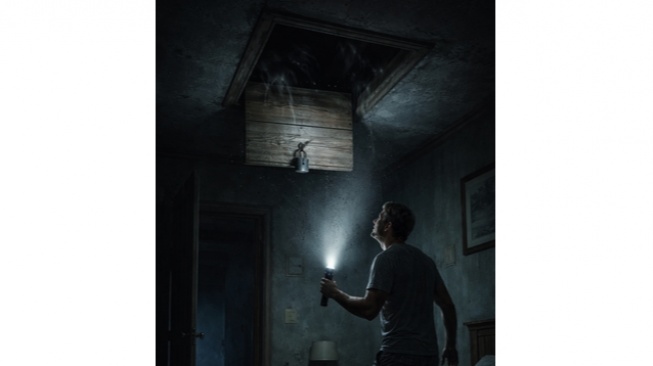

Bau pengap menyergap. Debu tua beterbangan. Aku menyenter ke dalam. Loteng itu lebih luas dari dugaanku, lantainya papan tua dengan bekas langkah yang menghitam. Di sudut, ada lemari besi kecil, terkunci. Di dinding, tergantung kalender lusuh dengan tanggal yang dilingkari merah tanggal kemarin.

Aku turun, jantungku berdebar. Kalender itu mustahil. Aku kembali naik, memeriksa lagi. Kalender itu masih di sana. Aku mendekat. Kertasnya lembap, tintanya luntur, tapi lingkaran merah itu segar. Seolah baru dibuat.

Dentuman terdengar tepat di belakangku.

Aku berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Lampu senterku bergetar. Dentuman datang lagi, dari bawah papan di dekat lemari besi. Aku menempelkan telinga. Ada ruang hampa di bawahnya. Aku mencongkel papan itu. Satu, dua, tiga papan terangkat. Di bawahnya ada rongga sempit, cukup untuk tangan dan sesuatu yang keras menahan dari dalam.

Aku menarik. Sebuah kotak kayu muncul, tertutup rapat. Di tutupnya tergores kalimat: Jangan dengarkan setelah pukul dua.

Aku menelan ludah. Jam di ponselku menunjukkan 01.58.

Aku membuka kotak itu.

Di dalamnya, ada pemutar kaset tua dan satu kaset tanpa label. Dentuman terdengar lagi, kali ini lebih keras, membuat debu jatuh seperti hujan halus. Jam berdetak ke 02.00. Aku menatap kaset itu. Jangan dengarkan setelah pukul dua. Aku tertawa gugup. Peringatan selalu datang terlambat, pikirku. Aku memasukkan kaset dan menekan play.

Suara statis. Lalu napas. Berat, terengah, seperti seseorang berlari di ruang sempit. Kemudian suara seorang pria—pelan, nyaris berbisik. “Jika kamu mendengar ini, berarti aku gagal menguncinya.”

Dentuman di bawah kakiku menjadi ritme. Pria itu melanjutkan, suaranya bergetar. “Loteng ini menyimpan gema. Bukan suara, tapi sisa niat. Apa pun yang kita pendam, ia mengetuk. Aku menguncinya karena ia belajar meniru.”

Aku mematikan pemutar. Hening. Dentuman berhenti. Aku turun, menutup loteng, mengunci pintu kamar, dan duduk sampai pagi. Aku tidak tidur.

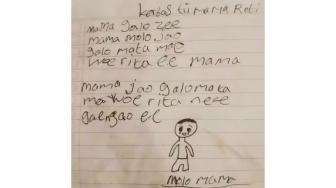

Keesokan harinya, aku mencari pemilik lama. Tetangga mengatakan ia meninggal setahun lalu. Rumah ini diwariskan ke keponakannya, orang yang menyewakannya padaku. Aku menunjukkan kalender dan kotak kayu pada keponakan itu. Wajahnya pucat. “Paman saya pernah bilang, jangan pernah memutar kaset itu. Ia bilang, loteng menyimpan suara terakhir orang-orang yang pergi tanpa pamit.”

Aku tertawa kering. “Lalu dentuman itu apa?”

“Peringatan,” katanya. “Kalau didengar, ia belajar.”

Malam itu, aku berniat pergi. Mengemasi barang-barang. Tepat pukul 01.50, dentuman datang. Lebih dekat. Lebih berat. Seolah ada yang berdiri tepat di atas kamar, mengukur jarak. Aku mengambil kotak kayu. Tanganku gemetar. Jangan dengarkan setelah pukul dua. Aku menatap jam. 01.59.

Aku berpikir: jika ia belajar dari yang didengar, mungkin ia bisa dilupakan. Aku melempar kotak itu ke tong sampah di luar rumah. Aku menunggu. 02.00 lewat. Dentuman berhenti. Aku menghela napas.

Pagi harinya, aku pindah.

Seminggu kemudian, di apartemen baru, aku terbangun oleh suara ketukan dari plafon. Sekali. Pendek. Berat. Aku menatap langit-langit putih yang rata. Tidak ada loteng di sini.

Di meja, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal: Kamu lupa menutupnya.

Aku mendengar dentuman kedua. Lebih dekat. Dan di sela selanya, samar-samar, seperti suara yang sedang belajar menyebut namaku.