Kecemasan, atau bahasa yang lebih keren sekarang: anxiety, mungkin adalah penyakit paling demokratis yang kita alami bersama. Ia tak peduli kamu mahasiswa yang lagi pusing mikirin skripsi, pekerja kantoran yang harus meeting dari pagi sampai malam, atau pedagang online yang resah menunggu “barang sudah diterima pembeli” agar saldo bisa cair. Semua bisa digerogoti oleh rasa cemas. Seolah-olah ada denyut halus di dada, ada suara samar di kepala, yang membuat hidup ini terasa seperti menunggu sesuatu yang tidak pernah benar-benar datang.

Kalau dipikir-pikir, kecemasan ini bukan cuma urusan klinis yang bisa diselesaikan dengan terapi atau obat penenang. Ia lebih dalam dari itu, menempel dalam cara kita hidup. Filsuf eksistensialis seperti Søren Kierkegaard pernah bilang bahwa kecemasan itu bukan sekadar gangguan, tapi bagian dari kondisi manusia. Anxiety adalah ketakutan akan kemungkinan, ketakutan yang tidak punya wajah, tapi terasa nyata. Bayangkan saja: kita hidup dalam dunia yang serba cepat, serba terbuka, serba “harus tahu”, tapi justru semakin kehilangan pijakan. Dari titik itu, wajar kalau dada kita sering sesak tanpa sebab.

Psikologi modern mengartikan anxiety sebagai respon tubuh dan pikiran terhadap ancaman, baik nyata maupun imajiner. Tapi ancaman apa sebenarnya yang kita hadapi? Apakah benar ada singa di depan pintu rumah? Tidak. Yang ada adalah notifikasi WhatsApp dari dosen pembimbing, pesan atasan di Slack, atau ketakutan tidak kunjung menikah di usia yang sudah dianggap “matang” oleh tetangga. Ancaman itu abstrak, cair, kadang hanya ada di kepala. Tapi tubuh kita tetap bereaksi seolah sedang menghadapi predator di hutan. Jantung berdegup lebih cepat, napas pendek-pendek, tangan dingin. Padahal yang kita hadapi hanyalah angka-angka di layar.

Di titik ini, kecemasan jadi ironi modern. Kita adalah generasi yang katanya paling terkoneksi, tapi juga paling kesepian. Generasi yang bisa mengakses jutaan informasi dalam sekejap, tapi juga paling mudah tersesat dalam kabut pikiran sendiri. Filsafat bilang, ini bukan sekadar masalah individu, melainkan fenomena kolektif. Anxiety jadi semacam luka batin massal yang tumbuh bersama-sama, apalagi di zaman scroll tanpa henti. Kita buka Instagram, lihat teman-teman update liburan ke Bali, padahal kita sedang bingung besok uang kontrakan dari mana. Kita buka Twitter, penuh dengan debat panas tentang politik, isu moral, atau gosip artis. Setiap geseran jempol seperti undangan untuk menambah beban batin.

Tapi anehnya, kita pun candu. Kita tahu scroll itu bikin tambah cemas, tapi tangan tetap gatal untuk melakukannya. Ada paradoks yang indah sekaligus menyiksa: semakin kita mencari pelarian dari kecemasan, semakin kecemasan itu menemukan cara untuk menghampiri kita. Filosof Prancis, Jean-Paul Sartre, pernah menulis bahwa manusia itu dikutuk untuk bebas. Kebebasan itu sendiri menakutkan, karena di balik pilihan-pilihan yang terbuka, selalu ada resiko yang menyertainya. Nah, di era sekarang, kebebasan justru diperluas oleh algoritma. Kita merasa bebas memilih konten, padahal sesungguhnya sedang diarahkan. Dan semakin banyak pilihan, semakin besar rasa cemas yang kita pikul.

Kecemasan ini juga punya wajah psikologis yang lebih halus: overthinking. Siapa sih hari ini yang tidak pernah terjebak dalam pusaran pikiran yang berputar-putar? Kita bisa memikirkan satu chat yang belum dibalas berhari-hari, membayangkan seribu kemungkinan, padahal kenyataannya mungkin si dia cuma ketiduran. Pikiran kita jadi mesin drama yang tidak pernah berhenti, menulis skenario sendiri yang bahkan lebih rumit dari sinetron prime time. Akhirnya, yang tersiksa bukanlah kenyataan, tapi bayangan di kepala. Dan bukankah itu yang membuat hidup terasa lebih melelahkan dari seharusnya?

Kalau dibawa ke ranah filsafat, kecemasan bisa dilihat sebagai panggilan untuk menatap diri sendiri. Kierkegaard bilang, anxiety itu pintu masuk menuju kebebasan. Ia menakutkan, tapi justru di sanalah kita bisa belajar menghadapi diri kita yang paling otentik. Dalam bahasa yang lebih sederhana: mungkin kecemasan itu bukan musuh, tapi guru yang keras kepala. Ia menampar kita agar sadar kalau hidup ini tidak bisa dijalani dengan autopilot. Ada saatnya kita harus berhenti, menarik napas panjang, dan bertanya: sebenarnya apa sih yang sedang kita kejar?

Psikologi juga menawarkan jalan yang mirip. Terapi mindfulness, misalnya, mengajarkan kita untuk hadir di saat ini, menyadari napas, menyadari tubuh, tanpa buru-buru menilai. Itu bukan sekadar teknik pernapasan, tapi sebuah cara untuk melatih diri agar tidak hanyut dalam arus pikiran. Sebab sering kali, yang membuat kita tersiksa bukanlah kenyataan, melainkan tafsir berlebihan atas kenyataan. Dengan melatih hadir, kita bisa mengurangi cengkeraman anxiety.

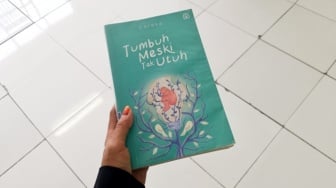

Namun, aku juga tidak mau memberi kesan bahwa kecemasan itu mudah diatasi. Tidak. Ada orang-orang yang harus berjuang keras, ada yang butuh obat, ada yang harus terapi bertahun-tahun. Dan itu wajar. Tidak ada yang salah dengan mencari pertolongan. Justru mengakui bahwa kita butuh bantuan adalah bagian dari keberanian. Yang salah adalah ketika kita berpura-pura baik-baik saja padahal dalam hati sedang remuk, lalu menutupinya dengan filter cantik di Instagram atau tawa palsu di tongkrongan.

Akhirnya, kecemasan ini mengajarkan kita satu hal: kita semua rapuh, dan kerentanan itu bukan aib. Ia justru membuat kita lebih manusiawi. Dalam dunia yang sibuk menuntut pencitraan, berani jujur tentang rasa cemas adalah bentuk perlawanan kecil. Dan mungkin, di sanalah titik temu antara filsafat, psikologi, dan keseharian kita: bahwa hidup memang absurd, penuh ketidakpastian, tapi bukan berarti kita sendirian menjalaninya. Kecemasan adalah tanda bahwa kita sedang berusaha untuk tetap waras di tengah dunia yang semakin gila.

Jadi kalau malam ini dadamu terasa sesak, pikiranmu berputar-putar tanpa arah, jangan buru-buru merasa rusak. Bisa jadi itu hanya tubuh dan pikiranmu sedang mengingatkan: hei, berhenti sejenak, kamu juga manusia.