Namaku Elsa. Dulu, aku adalah definisi dari "perempuan yang memiliki segalanya". Mama selalu berpesan bahwa seorang perempuan harus mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, dan meraih impian hingga batas yang ditentukan oleh ambisinya sendiri. Aku memegang teguh kata-kata itu. Aku lulus kuliah lebih cepat dari seharusnya dengan predikat summa cum laude. Tak sampai sebulan setelah wisuda, aku diterima sebagai junior auditor di salah satu perusahaan Big Five ternama di Jakarta.

Hidupku lima tahun lalu adalah sebuah simfoni yang sempurna. Setiap pagi dimulai dengan aroma kopi mahal, seragam kerja yang disetrika kaku tanpa cela, dan parfum beraroma floral-woody yang meninggalkan jejak kemewahan di lift kantor. Aku mencintai suara langkah kakiku sendiri yang bersahutan di koridor gedung pencakar langit. Gaji fantastis masuk ke rekening setiap bulan, membiayai gaya hidup yang menjadi mimpi banyak orang.

Namun, Elsa yang itu kini telah mati.

"Oeeekk... oeeekk...!"

Suara itu merobek keheningan malam untuk kesekian kalinya. Aku tersentak, mataku yang perih karena kurang tidur dipaksa terbuka. Tangisan Ali memekakkan telinga, padahal baru lima belas menit yang lalu aku berhasil menidurkannya. Dengan gerakan mekanis bak robot, aku mengangkat tubuh mungil itu dari ranjang bayi dan membawanya ke dadaku.

Sudah empat bulan ini, duniaku menyempit hanya seluas kamar tidur. Tidak ada lagi blazer rapi; yang ada hanyalah daster lusuh dengan noda susu yang mengering. Tidak ada lagi aroma parfum mahal; yang tercium adalah aroma tubuhku sendiri yang belum tersentuh air sejak pagi karena tak punya waktu bahkan untuk sekadar membasuh wajah.

Suamiku, Rey, bekerja di luar kota. Kami menjalani Long Distance Relationship yang melelahkan. Aku sendirian di sini. Tanpa mama, tanpa asisten, tanpa siapapun yang bisa memegang Ali barang sejenak agar aku bisa makan dengan tenang. Memesan makanan online yang seharusnya mudah pun menjadi perjuangan, karena Ali akan langsung menjerit jika aku menjauh lebih dari satu meter.

"Aku capek, nggak bisa nih gini terus," bisikku parau sambil menatap langit-langit kamar yang temaram.

Dalam titik nadir kelelahan itu, sebuah pikiran gelap menyelinap. Aku merindukan Elsa yang dulu. Elsa yang bebas, yang tidak terikat oleh tangisan bayi, yang tidak perlu merasakan puting susu yang lecet atau pinggang yang seolah mau patah. Aku merasa jiwaku sedang sakit. Mungkin ini baby blues, atau depresi pascamelahirkan yang sering kubaca di artikel-artikel kesehatan. Aku benar-benar seperti seonggok daging yang terabaikan.

Mataku perlahan terpejam karena kantuk yang tak tertahankan. Isak tangis Ali perlahan meredup, berubah menjadi suara yang aneh... suara yang ritmis.

Tuk... tuk... tuk... CLING!

Aku terkesiap. Mataku terbuka lebar. Namun, aku tidak melihat langit-langit kamarku yang remang-remang. Cahaya lampu neon yang terang benderang menusuk mataku. Aku mencium aroma kertas, tinta toner, dan kopi yang sangat kukenal.

Aku menoleh ke kiri dan ke kanan. Aku duduk di sebuah kursi yang empuk. Di hadapanku, sebuah layar monitor menampilkan tabel-tabel Excel yang rumit. Suara ketikan keyboard terdengar riuh dari kubikel sebelah, diselingi bunyi mesin cetak yang sedang bekerja.

Kalender di meja menunjukkan tanggal 6 September 2023.

Itu adalah hari ini. Tapi... kenapa aku bisa di sini? Aku melirik papan nama di sudut kubikel yang lebih luas. Ada tulisan 'Manager' di sana. Aku tersentak. Secepat itukah aku dipromosikan? Aku menyentuh wajahku; pada kulit halus, pada riasan sempurna. Lalu pada blazer biru dongker yang elegan. Senyum itu terulas begitu saja. Aku telah kembali. Aku benar-benar kembali!

Pukul sembilan malam, saat rekan-rekan sekantor mulai berpamitan untuk pulang, ponselku bergetar. Sebuah panggilan masuk dari kontak bertuliskan ‘Suami’. Dengan senyum lebar dan jantung berdebar, aku mengangkatnya.

"Halo? Kamu masih di kantor? Ini sudah malam," suara di seberang sana terdengar berat dan asing.

Aku membeku. Itu bukan suara Rey. Bukan suara suamiku.

"Maaf, ini siapa?" tanyaku dengan suara bergetar.

Suara berat itu terkekeh asing. "Kamu ini kenapa? aku suami kamu lah. Masa lupa." Aku menelan luidah yang sarat di tenggorokan. Ada yang aneh, ada yang tidak beres.

Aku segera mematikan sambungan telepon dengan tangan gemetar. Rasa dingin menjalar ke sekujur tubuhku. Aku segera memesan taksi online. Di sepanjang perjalanan, aku membuka galeri ponselku dengan panik. Aku mencari folder foto yang paling berharga. Aku mencari foto Ali.

Kosong.

Tidak ada foto bayi mungil dengan pipi kemerahan. Tidak ada video Ali yang sedang belajar tersenyum. Galeri ponselku hanya berisi foto-foto outfit of the day, foto makanan di restoran mewah, dan dokumentasi pekerjaan. Jantungku berpacu kencang, sesak menyergap dadaku seolah oksigen di dalam taksi itu tiba-tiba habis.

Sampai di depan rumah—rumah yang berbeda dari rumah yang kuingat—aku berlari masuk. Aku menggeledah setiap sudut. Tidak ada botol susu. Tidak ada bau minyak telon. Tidak ada boks bayi di sudut kamar. Semua kosong, rapi, dan dingin.

"Kamu cari apa, Sa?"

Aku menoleh. Ada mama yang berdiri di sana, menatapku dengan heran. Aku langsung menghambur ke pelukannya, menangis sejadi-jadinya.

"Ma... Ali mana? Di mana Ali?" raungku histeris.

Mama hanya mengernyitkan dahi, membelai rambutku dengan bingung. "Siapa Ali, Sa? Kamu ngomoing apa, sih?"

"Anakku, Ma! Bayiku Ali!"

Mama menghela napas panjang, menatapku dengan tatapan kebingungan. "Sa, kamu kenapa? kamu kan.. belum punya anak."

"Kalian memang sudah berusaha program hamil, belum berhasil. Nggak apa-apa sayang, tapi jangan begini.." ucap mama lagi, yang kali ini berusaha memelukku. Mungkin Elsa sedang hikang akal, pikir mama.

Dunia seperti runtuh seketika. Rasanya seperti dihantam godam besar tepat di ulu hati. Aku terduduk lemas di lantai yang dingin. Aku mendapatkan kembali segalanya. Semua yang hilang dari diriku yang dulu. Tapi.. Ali tidak.

Aku menangis hingga napasku tersengal, meratapi sebuah kehilangan yang tidak diakui oleh siapapun. Mungkin, semua orang telah menganggapku gila sekarang.

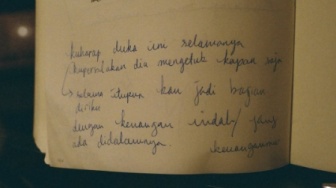

Aku berlari tergopoh-gopoh dan menutup kamar. Lalu duduk meringkuk di atas sajadah merah marun itu dengan tatapan nanar, lalu memohon sungguh-sungguh pada Tuhan untuk mengembalikan tangisan yang memekakkan telinga itu. Tiba-tiba saja dadaku terasa diperas kuat, aku merindukan aroma asam dari noda susu di dasterku. Aku merindukan jemari mungil Ali menggenggam telunjukku lagi.

Namun, ruangan itu tetap sunyi. Hanya ada suara jam dinding yang berdetak sinis, seolah menertawakan permintaanku yang terkabul. Aku menyadari satu hal yang paling menyakitkan dari semuanya. Bahwa.. mesin waktu tidak pernah punya tombol undo.