Kebebasan berkarya adalah hak asasi yang fundamental, memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri, menyampaikan gagasan, dan berbagi pengalaman melalui berbagai bentuk seni dan sastra.

Karya-karya ini mencerminkan jiwa manusia, membuka wawasan tentang kompleksitas kehidupan, dan mendorong inovasi. Namun, sejarah mencatat bahwa kebebasan ini sering kali terancam oleh kekuasaan dan kepentingan tertentu.

Di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, karya seni dan sastra pernah mengalami pembredelan dan pelarangan, sebuah tindakan yang mematikan kreativitas dan merampas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan perspektif yang beragam.

Di Indonesia, pembredelan karya sastra mencapai puncaknya pada masa Orde Baru. Pemerintah saat itu menggunakan kekuasaan untuk membungkam suara-suara kritis dan membatasi ruang gerak seniman.

Karya-karya yang dianggap menentang ideologi pemerintah, meragukan otoritas, atau mengancam stabilitas sosial menjadi sasaran utama.

Karya-karya Pramoedya Ananta Toer, seorang sastrawan terkemuka Indonesia, mengalami pembredelan karena pandangan politiknya yang dianggap condong ke kiri. Novel-novelnya, seperti Tetralogi Buru ("Bumi Manusia," "Anak Semua Bangsa," "Jejak Langkah," dan "Rumah Kaca"), dilarang karena dianggap mengandung unsur-unsur komunisme dan merongrong ideologi negara. '

Pemerintah Orde Baru melihat karya-karya Pramoedya sebagai ancaman karena penggambaran sejarah yang kritis dan penekanan pada ketidakadilan sosial.

Karya-karya Pramoedya dikenal dengan penggambaran sejarah yang kritis dan penekanan pada ketidakadilan sosial, yang dianggap mengganggu stabilitas politik dan ideologi yang dianut oleh pemerintah saat itu.

"Manifestasi Kebudayaan" (Manikebu) adalah sebuah dokumen yang memuat gagasan tentang kebudayaan yang bebas dari intervensi politik.

Dokumen ini dianggap menentang kebijakan kebudayaan pemerintah yang saat itu didominasi oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Manikebu dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas politik dan ideologi negara, sehingga pemerintah melarang peredarannya.

Pada saat itu, pemerintah sedang didominasi oleh Lekra, sehingga Manikebu dianggap sebagai penentangan terhadap kebijakan yang sedang berjalan.

Ketiga contoh ini mencerminkan bagaimana kekuasaan negara dapat membatasi kebebasan berekspresi dan kreativitas seniman, serta bagaimana perbedaan pandangan politik dan ideologi dapat menjadi pemicu pelarangan karya seni dan sastra.

Tindakan represif ini bukan hanya mematikan kreativitas seniman, tetapi juga merampas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan perspektif yang beragam.

Era Reformasi membawa angin segar bagi kebebasan berekspresi di Indonesia. Pembredelan karya sastra tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, dan ruang gerak seniman menjadi lebih luas.

Namun, tantangan baru muncul dalam bentuk lain, seperti intoleransi dan tekanan dari kelompok-kelompok tertentu. Penting untuk diingat bahwa kebebasan berkarya bukanlah kebebasan tanpa batas. Seniman memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kebebasan mereka dengan bijak, dengan tetap menghormati nilai-nilai etika dan moral.

Kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk tidak menyebarkan kebencian, diskriminasi, atau informasi yang menyesatkan.

Sayangnya, belakangan kasus serupa muncul lagi ke permukaan masyarakat Indonesia. Kasus grup musik Sukatani dan lagu mereka "Bayar Bayar Bayar" memicu kontroversi di Indonesia karena kritik sosial tajam terhadap dugaan praktik pungutan liar dan korupsi oleh oknum kepolisian.

Lirik lugas lagu tersebut mendapat reaksi keras, sementara anonimitas personel Sukatani menambah perdebatan.

Pihak kepolisian memberikan tanggapan beragam, beberapa diduga menekan grup tersebut untuk menarik lagu dan meminta maaf, sementara yang lain menyatakan tidak anti kritik. Masyarakat terpecah, ada yang mendukung kebebasan berekspresi Sukatani, ada pula yang mengecam lagu tersebut.

Setelah sempat menarik lagu dan meminta maaf, pihak kepolisian malah menawarkan grup sukatani untuk menjadi duta polri. Kasus ini memicu perdebatan tentang kebebasan berekspresi, kritik sosial, dan respons aparat penegak hukum terhadap kritik.

Selanjutnya, yang menjadi sorotan adalah apakah hanya karya audio atau visual pendek yang menarik perhatian lebih dari pihak tersindir sehingga muncul aneka gugatan pencemaran nama baik dan sejenisnya? Bagaimana dengan buku atau karya novel yang tebal?

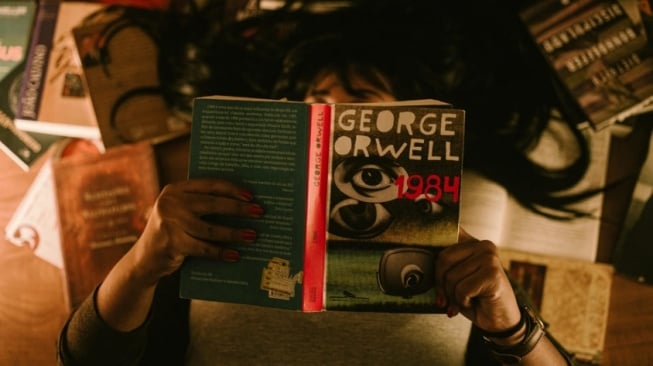

Novel, sebagai salah satu bentuk karya sastra, sering menjadi wadah bagi penulis untuk menyampaikan kritik sosial. Kelebihan novel terletak pada sifatnya yang fiktif, sehingga penulis dapat menyembunyikan kritik mereka di balik alur cerita dan karakter imajiner.

Hal ini membuat novel terasa lebih aman sebagai sarang kritik sosial, terutama jika dibandingkan dengan bentuk karya sastra lain seperti puisi atau esai yang cenderung lebih eksplisit.

Salah satu alasan yang mungkin mengapa novel dianggap lebih aman adalah karena target kritik sosial yang disindir umumnya tidak membaca karya fiksi.

Banyak penelitian mahasiswa yang membahas adanya konflik sosial atau kritik sosial pada novel. Hal ini menunjukkan bahwa novel memang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan kritis.

Selain itu, penggunaan bahasa yang metaforis dan simbolik dalam novel memungkinkan penulis untuk menyampaikan kritik secara halus, sehingga tidak menimbulkan reaksi yang terlalu keras dari pihak yang dikritik.

Namun, bukan berarti novel sepenuhnya aman dari risiko. Beberapa novel yang mengangkat isu-isu sensitif tetap dapat menimbulkan kontroversi dan bahkan dicekal. Meskipun demikian, secara umum, novel tetap menjadi pilihan yang lebih aman bagi penulis yang ingin menyampaikan kritik sosial.

Dibandingkan dengan bentuk karya sastra lain seperti puisi atau esai yang cenderung lebih eksplisit, novel menawarkan ruang yang lebih luas bagi penulis untuk menyampaikan kritik mereka.

Alur cerita yang panjang dan karakter yang kompleks memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi isu-isu sosial secara mendalam.

Selain itu, penggunaan bahasa yang metaforis dan simbolik memungkinkan penulis untuk menyampaikan kritik secara halus sehingga tidak menimbulkan reaksi yang terlalu keras dari pihak yang dikritik.

Novel juga memiliki keunggulan dalam hal jangkauan pembaca. Dengan popularitasnya yang luas, novel dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat, termasuk mereka yang mungkin tidak tertarik dengan bentuk karya sastra lain.

Hal ini membuat novel menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan kritik sosial dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu-isu penting. Dalam kesimpulannya, novel memang memiliki kelebihan sebagai sarang kritik sosial yang aman.

Sifatnya yang fiktif, penggunaan bahasa yang metaforis, dan jangkauan pembaca yang luas membuat novel menjadi pilihan yang efektif bagi penulis yang ingin menyampaikan kritik sosial.

Kebebasan berkarya adalah pilar penting dalam masyarakat yang demokratis. Tanpa kebebasan ini, kreativitas akan mati, dan masyarakat akan kehilangan kekayaan budaya dan intelektual. Karya seni dan sastra berfungsi sebagai sarana ekspresi diri, kritik sosial, pelestarian budaya, dan kemajuan intelektual.

Menjaga kebebasan berkarya adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seniman harus bekerja sama untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi ekspresi kreatif, agar kreativitas terus berkembang dan memperkaya kehidupan kita.

BACA BERITA ATAU ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE