Di tengah dinamika sosial dan politik Indonesia yang terus bergerak, karya-karya sastra dari masa lalu kembali menemukan relevansinya. Terutama, karya-karya yang pernah menjadi suara lantang kritik terhadap rezim Orde Baru, kini kembali dibaca, didiskusikan, dan bahkan diadaptasi ke dalam berbagai bentuk seni lainnya.

Fenomena ini bukan sekadar nostalgia, melainkan refleksi atas kondisi kekinian yang dirasakan memiliki kemiripan dengan masa lalu.

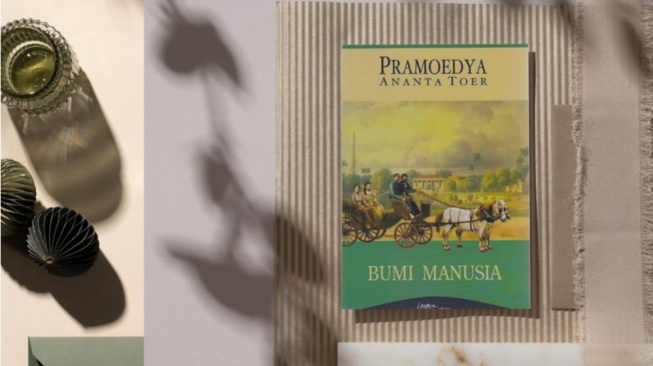

Karya-karya seperti puisi Wiji Thukul, novel Pramoedya Ananta Toer, dan lakon-lakon Rendra, yang dulu dibungkam, kini kembali lantang berbicara tentang ketidakadilan, penindasan, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Masyarakat, terutama generasi muda, menemukan resonansi dalam karya-karya tersebut, seolah-olah karya-karya itu ditulis untuk menggambarkan situasi hari ini.

Pengesahan Undang-Undang (UU) TNI yang baru pada Maret 2025 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memicu perdebatan yang signifikan di Indonesia.

UU ini, yang merupakan revisi dari UU Nomor 34 Tahun 2004, memperkenalkan beberapa perubahan penting yang menjadi sorotan publik.

Salah satu poin utama yang menuai kontroversi adalah perluasan cakupan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif.

Perubahan ini meningkatkan jumlah kementerian dan lembaga yang dapat menampung personel militer, menimbulkan kekhawatiran akan potensi kembalinya dwifungsi militer yang pernah terjadi di masa lalu.

Selain itu, UU TNI yang baru juga mengubah batas usia pensiun bagi prajurit TNI. Perpanjangan usia pensiun ini disesuaikan dengan pangkat prajurit, yang juga menjadi bahan perdebatan.

Perubahan lain yang signifikan adalah penambahan tugas pokok TNI, yang kini mencakup penanggulangan ancaman siber dan perlindungan warga negara di luar negeri.

Penambahan tugas ini mencerminkan adaptasi terhadap ancaman modern, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang peran TNI dalam ranah sipil.

Banyaknya kursi-kursi pemerintah yang diisi oleh orang-orang berlatar belakang kelam juga menjadi sorotan. Hebohnya pengiriman kepala babi dan bangkai tikus yang terpenggal ke kantor berita Tempo baru-baru ini disorot publik karena dianggap sebagai salah satu bentuk kritik.

Bahkan celetukan-celetukan yang kurang pantas dari pemimpin-pemimpin pemerintahan sering membuat geram masyarakat.

Bulan Maret tahun ini ditutup dengan rentetan peristiwa yang dituding menyulitkan rakyat dari berbagai aspek. Kritik demi kritik ditujukan kepada pemerintah karena dipandang bertindak sesuka hati terhadap segala putusan yang disahkan.

Ketidakadilan, ketidakpercayaan, dan rasa putus asa membuat masyarakat mengkritisi dengan berbagai cara, termasuk membangkitkan kembali karya-karya lama yang selaras dengan kondisi memperihatinkan ini.

Fenomena kebangkitan karya sastra Orde Baru ini menandakan adanya kekosongan ruang kritik yang konstruktif dalam masyarakat. Ketika saluran-saluran aspirasi formal terhambat, seni dan sastra menjadi pelampiasan alternatif.

Karya-karya lama itu tidak hanya dibaca sebagai artefak sejarah, tetapi juga sebagai cermin yang merefleksikan permasalahan kontemporer.

Adaptasi karya-karya sastra ke dalam berbagai bentuk seni lain, seperti teater, film, dan musik, menunjukkan upaya untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, terutama generasi muda yang mungkin tidak terbiasa dengan teks-teks sastra klasik. Hal ini juga menjadi strategi untuk menjaga relevansi karya-karya tersebut dalam konteks zaman yang terus berubah.

Namun, kebangkitan karya sastra Orde Baru juga menimbulkan pertanyaan tentang peran negara dalam mengelola ingatan kolektif.

Bagaimana pemerintah menanggapi kritik-kritik yang muncul dari karya-karya tersebut? Apakah negara bersedia membuka dialog tentang masa lalu yang kelam, atau justru memilih untuk membungkamnya lagi?

Di tengah arus informasi yang deras, karya sastra menawarkan ruang kontemplasi dan refleksi yang mendalam. Ia mengajak kita untuk melihat melampaui permukaan realitas, untuk merenungkan makna-makna tersembunyi di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi.

Dalam konteks Indonesia saat ini, karya sastra menjadi pengingat bahwa sejarah tidak pernah mati, dan bahwa kita harus belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS