Kita hidup dalam zaman yang riuh—semua serba cepat, semua serba singkat. Informasi datang tak diundang, lewat notifikasi, headline clickbait, atau video berdurasi 30 detik. Di tengah pusaran ini, buku kerap dianggap barang antik: kuno, membosankan, kalah gaul dibanding konten digital. Tapi benarkah begitu?

Sejarah sudah bicara. Mohammad Hatta, proklamator yang gagah berani menghadapi penjara kolonial, justru merasa bebas karena ditemani buku. “Aku rela dipenjara asal bersama buku, karena dengan buku, aku bebas.” Bagi Hatta, buku bukan sekadar lembaran kertas, melainkan ruang berpikir dan alat pelepas belenggu.

Tanggal 17 Mei adalah Hari Buku Nasional. Tahun ini, Perpustakaan Nasional memperingati HUT ke-45 dengan tema "Perpustakaan Hadir demi Martabat Bangsa." Tema ini bukan basa-basi.

Di tengah krisis berpikir kritis, banjir hoaks, dan gempuran teknologi, buku dan perpustakaan hadir sebagai jangkar. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap kemunduran intelektual dan simbol pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari satu aktivitas sunyi: membaca.

Budaya Baca, Bukan Sekadar Statistik

Kita sering kali terjebak dalam angka. Tingkat literasi Indonesia disebut rendah, ranking membaca berada di posisi sekian dari belakang. Tapi persoalan literasi tak bisa dilihat sebatas data PISA atau jumlah buku yang dibaca per tahun. Literasi adalah soal mindset, tentang bagaimana kita memposisikan pengetahuan dalam kehidupan.

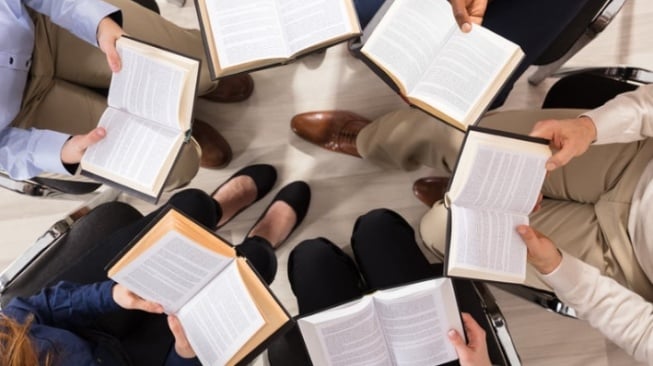

Budaya membaca adalah jantung dari masyarakat beradab. Ia bukan sekadar kegiatan teknis memindai kata, tapi cara memahami dunia, berdialog dengan gagasan, dan membangun argumen.

Saepurokhman et al. (2023) mencatat bahwa membaca mampu memperluas pemikiran, mendorong toleransi, dan menjadi landasan dalam masyarakat multikultural. Ini sangat relevan untuk Indonesia, negara dengan keragaman luar biasa namun tantangan kebhinekaan yang tidak kalah besar.

Ketika masyarakat gemar membaca, perbedaan tidak menjadi ancaman. Buku membentuk kemampuan untuk berpikir kritis, melihat dari banyak sudut pandang, dan menghindari polarisasi emosional. Di sinilah literasi menjadi tameng sekaligus jembatan: tameng dari manipulasi informasi, jembatan untuk memahami sesama.

Namun budaya baca tidak muncul begitu saja. Ia harus ditumbuhkan. Dan seperti tanaman, ia butuh media tanam yang subur—perpustakaan, keluarga, sekolah, dan lingkungan yang menghargai keingintahuan.

Perpustakaan, Ruang Sunyi yang Merawat Martabat

Dulu, perpustakaan mungkin identik dengan ruang sepi penuh rak kayu, petugas galak, dan aturan ketat. Tapi itu potret masa lalu. Kini, perpustakaan adalah ruang publik yang dinamis. Ia bukan sekadar gudang buku, tapi pusat pemberdayaan. Bukan sekadar tempat membaca, tapi juga tempat membangun martabat.

Perpustakaan adalah titik temu antara pengetahuan dan keadilan sosial. Salubi & Majavu (2023) menunjukkan bahwa perpustakaan publik punya peran krusial dalam menyediakan akses literasi di wilayah yang kekurangan infrastruktur dan sumber daya.

Dengan kata lain, perpustakaan menjangkau yang terpinggirkan—mereka yang mungkin tak punya uang untuk beli buku, akses internet stabil, atau lingkungan keluarga yang mendukung belajar.

Lebih jauh, Wang & Si (2024) menegaskan bahwa perpustakaan memainkan peran penting dalam inklusi digital dan pendidikan literasi. Ini artinya, perpustakaan tak hanya menyediakan koleksi cetak, tapi juga membantu masyarakat memahami cara kerja dunia digital, menjembatani kesenjangan akses, dan membentuk masyarakat digital yang lebih adil.

Sayangnya, di banyak daerah, perpustakaan masih dianggap ‘pelengkap’. Anggaran minim, petugas tidak dilatih secara berkelanjutan, dan minim kampanye publik. Padahal, perpustakaan bisa menjadi garda terdepan pendidikan nonformal, apalagi di tengah learning loss akibat pandemi dan disrupsi teknologi.

Dari Anak hingga Bangsa, Literasi Itu Warisan

Seorang anak yang gemar membaca tak hanya punya kosakata yang luas, tapi juga imajinasi yang hidup. Ia terbiasa bertanya, terbuka terhadap perbedaan, dan tahan menghadapi kompleksitas. Dalam jangka panjang, anak-anak ini tumbuh menjadi warga negara yang tidak mudah ditipu, tidak gampang tersulut, dan mampu membedakan fakta dari opini.

Peele & Nash (2025) memperkenalkan Cultural Sustenance View of Reading, yaitu pendekatan membaca yang menyelaraskan budaya lokal dalam pengembangan literasi anak. Ini penting dalam konteks Indonesia: bagaimana kita mendorong anak membaca bukan sekadar karena kewajiban sekolah, tapi karena merasa membaca itu dekat dan penting bagi hidupnya.

Sayangnya, kesenjangan masih terjadi. Anak-anak di kota besar punya akses buku dan ruang baca, sementara anak di daerah terpencil bergantung pada keajaiban mobil perpustakaan atau guru yang rela membawa koleksi pribadi. Di sinilah negara harus hadir—bukan hanya menyediakan buku, tapi juga membangun ekosistem membaca yang berkelanjutan dan setara.

Literasi adalah warisan budaya. Ia tidak bisa diwariskan lewat gen, tapi harus melalui keteladanan, sistem, dan konsistensi. Ketika membaca menjadi bagian dari budaya keluarga, sekolah, dan masyarakat, bangsa tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga matang secara mental dan moral.

Membaca atau Hilang dari Peta Sejarah

Apa jadinya bangsa yang lupa membaca? Ia akan mudah dikendalikan, kehilangan arah, dan lambat laun hilang dari peta sejarah. Membaca bukan aktivitas elitis. Ia adalah alat untuk mempertahankan akal sehat di tengah zaman yang penuh kabut informasi.

Perayaan Hari Buku Nasional dan HUT Perpustakaan Nasional bukan sekadar seremoni. Ia adalah momen refleksi: apakah bangsa ini masih menempatkan pengetahuan sebagai pilar utama pembangunan? Apakah perpustakaan hanya dianggap "gudang tua", atau justru sebagai "gudang senjata" dalam pertempuran melawan kebodohan dan intoleransi?

Kita tidak sedang kekurangan buku. Kita kekurangan budaya baca. Kita tidak sedang kekurangan perpustakaan. Kita kekurangan political will dan kepedulian publik. Dan jika kita biarkan ini terus terjadi, bangsa ini akan terus memproduksi generasi yang tahu banyak hal, tapi tidak memahami makna apapun.

Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS