Sobat yoursay, mari kita bicara tentang sesuatu yang jarang dibahas ketika berbicara soal bullying, yaitu kelas sosial.

Banyak dari kita berasumsi bahwa perundungan muncul karena masalah pribadi atau psikologis pelaku. Namun fakta di lapangan menunjukkan sesuatu yang lebih menyakitkan, bahwa anak-anak dari keluarga prasejahtera jauh lebih rentan menjadi sasaran.

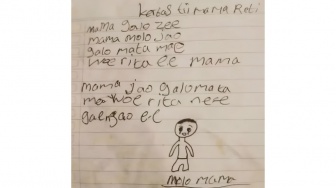

Coba ingat masa sekolah dulu. Selalu ada anak yang seragamnya lebih lusuh dibanding lainnya. Anak yang sepatu bolongnya ditambal, yang buku tulisnya hanya satu untuk tiga mata pelajaran, yang pulang sekolah tidak dijemput mobil, dan yang kalau diminta mengumpulkan iuran selalu melirik ke bawah karena takut tidak mampu bayar.

Di banyak sekolah Indonesia, anak-anak seperti itu hampir otomatis masuk daftar target mudah.

Dan ketika kita membaca kasus-kasus perundungan yang muncul belakangan ini, kita melihat pola yang sama. MH, siswa SMPN 19 Tangsel yang meninggal setelah berhari-hari berjuang melawan luka akibat dipukul dengan bangku besi, hidup dalam posisi yang lemah secara sosial.

Ketika ia mengaku sering dipukul dan ditendang sebelumnya, kita seperti melihat rantai hierarki tak kasat mata yang membentuk siapa boleh menyakiti siapa.

Dalam banyak kasus, kemiskinan tidak hanya membuat seseorang kesulitan bertahan hidup, tapi juga membuatnya lebih rentan diperlakukan tak manusiawi.

Terlebih di Indonesia, ketimpangan ekonomi begitu terlihat jelas di ruang pendidikan. Sekolah yang katanya tempat meratakan kesempatan justru sering menjadi ruang yang mempertajam jurang tersebut.

Sobat yoursay, bayangkan seorang anak yang datang ke sekolah dengan seragam yang sama sejak kelas satu SD. Ia duduk di kelas bersama teman-teman yang membawa ponsel terbaru, memakai tas mahal, dan memamerkan sepatu bermerek.

Ketika ia tidak bisa mengikuti percakapan tentang gim terbaru, tren gaya hidup, atau tempat nongkrong, ia perlahan dianggap tidak level. Sementara di usia yang rentan, perbedaan kecil saja bisa berubah menjadi pembenaran untuk merendahkan.

Bullying berbasis kelas sosial seperti ini tidak hanya soal ejekan, tapi bisa berupa pengucilan, pelecehan verbal, perintah merendahkan, bahkan kekerasan fisik.

Anak-anak miskin yang tidak punya uang jajan cukup sering diejek miskin, tidak diajak makan bersama, atau dipermalukan karena menolak kegiatan yang berbayar. Lama-lama, mereka menarik diri, tidak percaya diri, dan merasa inferior.

Lebih buruk lagi, sekolah sering kali tidak peka terhadap diskriminasi berbasis ekonomi. Kita begitu sibuk mengejar nilai, prestasi, ranking, atau administrasi, tetapi abai pada kesenjangan pengalaman di antara murid.

Ketika sekolah menetapkan seragam mahal, study tour wajib, atau iuran yang tidak jelas, mereka tanpa sadar memperuncing rasa minder pada siswa prasejahtera. Dan ketika bullying terjadi dengan motif kelas sosial, sekolah sering menanganinya layaknya kasus biasa, padahal konteksnya jauh berbeda.

Sistem pendidikan kita, sobat yoursay, masih sering memandang kemiskinan sebagai urusan rumah anak masing-masing, bukan sebagai salah satu faktor risiko perundungan.

Padahal anak dari keluarga prasejahtera lebih sulit melawan, lebih sulit mencari pertolongan, dan lebih mudah disalahkan. Ketidaksetaraan yang sudah mereka alami di rumah terbawa hingga kelas, lalu diperkuat oleh perlakuan teman sebaya.

Di sinilah bullying kelas sosial memperluas jarak ketidakadilan. Anak kaya tumbuh dengan rasa percaya diri dan akses lebih besar. Anak miskin tumbuh dengan rasa takut, trauma, dan harga diri yang terkikis.

Ketika dua kelompok ini tumbuh dewasa, satu punya landasan kuat untuk bersaing, sementara yang lain tertinggal bukan karena kurang usaha, tetapi karena terlalu sering dipatahkan sejak kecil.

Untuk menanganinya, kita butuh kurikulum empati yang benar-benar dipraktikkan, bukan hanya disisipkan di modul. Kita butuh sekolah yang sadar bahwa bukan semua anak punya sepatu layak atau uang jajan.

Kita butuh guru yang memahami bahwa anak yang tertidur di kelas mungkin bukan malas, tetapi kelelahan karena membantu orang tua bekerja. Dan kita butuh kebijakan yang menjamin kesetaraan partisipasi dalam kegiatan sekolah.

Lebih dari itu, kita perlu menciptakan suasana sekolah yang membuat anak prasejahtera merasa cukup dihargai, cukup aman, dan cukup diterima.

Ketika seorang anak merasa aman dari ejekan, ia bisa belajar dengan lebih tenang. Ketika ia merasa tidak dipermalukan karena kondisi ekonomi, ia akan berani mencoba hal-hal baru. Dan ketika ia merasa dihormati, ia mulai melihat dirinya sebagai seseorang yang berharga.

Sobat yoursay, bullying adalah bukti dari struktur sosial yang timpang. Dan selama kita membiarkan kelas sosial menjadi alasan anak direndahkan, kita sedang membiarkan ketidakadilan dipelajari sejak usia paling muda.

Kalau kita ingin masa depan yang lebih setara, sekolah harus menjadi tempat pertama yang menunjukkan bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh harga sepatu, merek gawai, atau kemampuan membayar iuran. Sekolah harus menjadi tempat di mana semua anak, baik kaya atau miskin, berhak atas rasa aman, penghargaan, dan martabat yang sama.