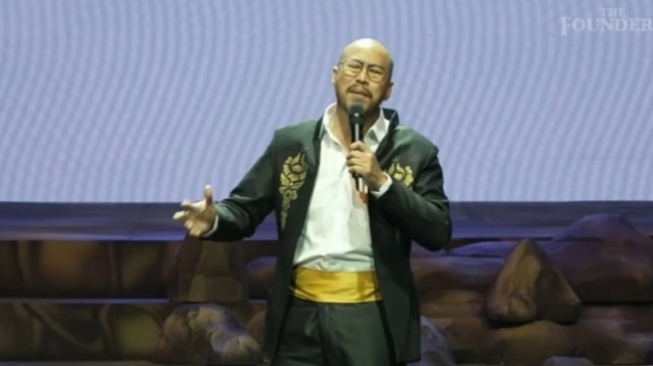

Pelaporan terhadap Pandji Pragiwaksono karena materi stand-up comedy berjudul "Mens Rea" yang kini tayang di Netflix bukanlah sekadar soal satu komika dan satu pertunjukan. Peristiwa ini mencerminkan sesuatu yang jauh lebih luas tentang bagaimana ruang ekspresi di Indonesia sedang mengalami penyempitan yang perlahan tetapi pasti.

Humor, yang dalam sejarah selalu menjadi alat kritik sosial, tiba-tiba diperlakukan sebagai ancaman. Bukan karena ia memanggil kekerasan, bukan karena ia menyebar kebencian, tetapi karena ia menyentuh wilayah yang dianggap tidak boleh disentuh.

Mens Rea sebagai istilah hukum berarti niat atau kesadaran dalam melakukan suatu perbuatan. Ketika istilah ini dipakai dalam sebuah pertunjukan komedi, yang disentil sebenarnya adalah cara berpikir, sikap, dan tanggung jawab moral dalam berbagai peristiwa publik. Namun, respons yang muncul justru berupa pelaporan hukum, seolah-olah humor telah melampaui batas yang tidak tertulis. Di sini terlihat betapa rapuhnya ruang diskusi kita. Alih-alih menanggapi kritik dengan argumen, sebagian pihak memilih jalur pidana sebagai alat pembungkam.

Yang menarik adalah siapa yang merasa perlu melapor. Bukan institusi negara, bukan pejabat yang merasa dirugikan secara langsung, melainkan sekelompok orang yang merasa menjadi wakil dari sesuatu yang lebih besar. Ini bukan fenomena baru. Dalam banyak kasus, kritik terhadap kekuasaan tidak langsung dihadapi oleh tangan kekuasaan, tetapi oleh barisan pembela yang bergerak atas nama loyalitas, moralitas, atau identitas. Pola ini membuat kritik terlihat seperti serangan terhadap kelompok masyarakat tertentu, bukan sebagai upaya mengoreksi kebijakan atau perilaku penguasa.

Konflik Horizontal sebagai Tameng Kekuasaan

Fenomena ini menunjukkan bagaimana konflik horizontal bekerja sebagai tameng yang sangat efektif bagi kekuasaan. Ketika seorang komika mengkritik situasi sosial atau politik, reaksi yang muncul sering kali bukan dialog terbuka, melainkan kemarahan dari kelompok yang merasa terwakili. Kritik yang seharusnya mengalir ke atas justru dipantulkan ke samping. Akibatnya, masyarakat saling berhadap-hadapan, sementara pusat kekuasaan tetap aman dari tekanan.

Pola ini tidak terjadi secara kebetulan. Dalam sistem politik yang sensitif terhadap kritik, kemunculan kelompok pembela yang militan justru menjadi penyangga. Mereka tidak perlu diperintah secara langsung. Rasa memiliki, fanatisme, dan ketakutan kehilangan simbol atau figur yang dipuja sudah cukup untuk menggerakkan mereka. Kritik yang seharusnya menjadi percakapan publik berubah menjadi pertikaian antarwarga.

Dalam kasus Pandji, pelaporan atas materi komedinya memperlihatkan bagaimana kritik yang dibungkus humor dianggap lebih berbahaya daripada kritik formal. Humor punya kekuatan untuk menembus batas formalitas, menjangkau orang banyak, dan membongkar kemunafikan. Itulah sebabnya ia sering memancing reaksi emosional. Ketika humor menyentuh kekuasaan, yang terganggu bukan hanya kebijakan, tetapi juga citra dan rasa aman para pendukungnya.

Konflik horizontal semacam ini menguntungkan pihak yang dikritik. Mereka tidak perlu menjawab substansi kritik. Mereka cukup membiarkan masyarakat sibuk bertengkar tentang apakah komedi itu sopan, pantas, atau menghina. Perdebatan bergeser dari isi kritik menjadi soal etika perasaan. Pada titik itu, pesan utama sudah terkubur.

Kebebasan Berekspresi dan Ketakutan Kolektif

Pelaporan terhadap komika karena materi pertunjukan juga mengungkap ketakutan kolektif yang lebih dalam. Ketakutan untuk berbeda, untuk bersuara, dan untuk menertawakan hal-hal yang dianggap sakral. Dalam masyarakat yang sehat, humor dan kritik berfungsi sebagai katup pengaman. Ia memungkinkan ketegangan sosial dilepaskan tanpa kekerasan. Ketika katup ini disumbat dengan ancaman hukum, tekanan justru akan mencari jalan lain yang lebih berbahaya.

Ada ironi besar ketika komedi yang seharusnya mengajak berpikir justru dituduh sebagai niat jahat. Mens Rea, yang berarti niat, dipelintir menjadi tuduhan bahwa seorang komika berniat merusak atau memecah belah. Padahal, niat utama dalam komedi adalah mengajak audiens melihat absurditas realitas. Jika semua kritik dianggap sebagai niat buruk, maka tidak ada lagi ruang untuk koreksi sosial.

Lebih mengkhawatirkan lagi adalah preseden yang diciptakan. Ketika satu komika dilaporkan, pesan yang sampai ke publik adalah bahwa siapa pun bisa mengalami hal yang sama. Tidak perlu benar-benar menghina atau menghasut. Cukup membuat sebagian orang tersinggung, maka hukum bisa dipanggil. Dalam situasi seperti ini, kebebasan berekspresi tidak mati secara dramatis, tetapi perlahan tercekik oleh rasa takut.

Pada saat yang sama, pola konfrontasi horizontal terus dipelihara. Warga diarahkan untuk saling mengawasi dan saling melaporkan. Loyalitas pada simbol atau figur tertentu lebih dihargai daripada kemampuan berdialog. Kritik tidak lagi dibalas dengan argumen, tetapi dengan identifikasi siapa yang berada di kubu mana. Demokrasi yang seharusnya diisi dengan perbedaan pendapat berubah menjadi arena kesetiaan yang kaku.

Kasus Pandji seharusnya menjadi cermin bagi kita semua. Pertanyaannya bukan apakah materi komedinya disukai atau tidak, melainkan apakah masyarakat masih bersedia hidup dalam ruang yang memungkinkan kritik, satire, dan humor. Jika setiap sentilan harus dibayar dengan risiko pidana, maka yang hilang bukan hanya tawa, tetapi juga keberanian untuk berpikir.