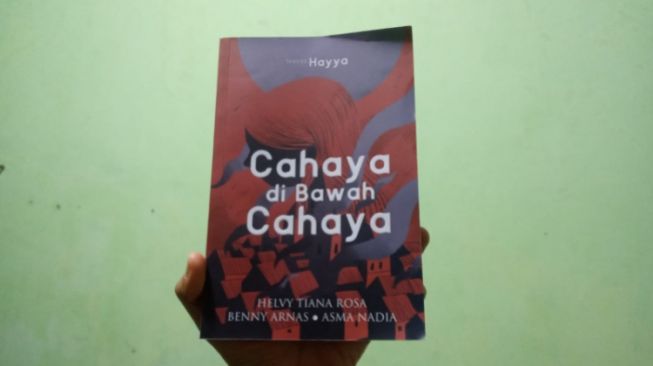

Cahaya di Bawah Cahaya adalah versi novel dari film Hayya 2. Novel ini ditulis secara keroyokan oleh Helvy Tiana Rosa, Benny Arnas, dan Asma Nadia berdasarkan skenario film yang ditulis Jastis Arimba dan Ali Eunoia.

Garis besar novel ini, kurang-lebih sama seperti film Hayya 2, yakni menceritakan gadis cilik korban perang Israel-Palestina yang melarikan diri ke Indonesia dengan bersembunyi dalam koper relawan kemanusiaan asal Tanah Air. Saat akan dikembalikan ke tanah muasal, gadis yatim piatu ini melarikan diri ke Lembang, menumpang mobil box milik NGO Hubbu.

Di Lembang, Hayya yang kelaparan dan bingung hendak ke mana, ditolong Lia, ibu muda yang aneh. Lia mengira Hayya adalah Hanna, anaknya yang baru saja meninggal.

Dokter mendiagnosa Lia mengalami psikosis, ialah depresi yang berakibat pada sulitnya membedakan kenyataan dan ilusi. Saran dokter, Lia harus rutin mengonsumsi obat agar gangguan emosional akut yang dideritanya, dapat relatif teratasi (halaman 44-45).

Lia sendiri berkeyakinan dirinya sehat. Dia justru mengira Faizal (dalam novel, kadang pengarang menggunakan nama Faisal, secara selang-seling, entah mana yang benar?) menderita stres lantaran perilaku anak semata wayang mereka.

Kehadiran Hayya di antara Lia dan Faizal, menorehkan dilema tersendiri. Di satu sisi, Lia tidak lagi dibebat murung. Hari-harinya kembali ceria dan aktif. Ini tentu saja membahagiakan Faizal.

Tapi di sisi lain, Faizal semakin khawatir istrinya kian tenggelam dalam halusinasi dengan mengira Hayya adalah Hanna.

Persoalan semakin rumit, karena orang-orang di sekeliling Lia, tidak dapat menerima Hayya begitu saja. Mereka yakin Hayya bukan Hanna (tentu saja!). Sebab Hanna telah kembali ke haribaan Sang Kuasa.

Klimaksnya, terjadi tragedi yang membuat nasib Hayya berada di persimpangan, antara hidup atau mati.

Tragedi ini pula yang menguakkan tabir keluarga Faizal; tentang komunikasi suami-istri yang macet, pembagian peran pengasuhan anak yang kurang imbang, dan penyebab terenggutnya nyawa buah hati mereka.

Yang membedakan novel ini dengan filmnya adalah dari segi detail. Di dalam novel, diuraikan dengan cukup rinci mengenai gangguan jiwa yang dialami Lia lengkap dengan gebalau batinnya. Diuraikan pula mengenai penderitaan bangsa Palestina (terutama di Gazza) akibat blokade militer Israel.

"Debu melayang dan menguasai udara.

"Satu, dua, lima detik kemudian. Tanah dan bangunan sekitar bergerak, roboh, hancur, bersamaan dengan bunyi ledakan yang membuat Hayya serta-merta menutup kedua telinga, lalu bertiarap, dan berteriak sekeras yang ia bisa." (halaman 3).

Di halaman 200, tertera, "... ada tiga jenis situasi dan kondisi di Jalur Gazza berdasarkan keamanan ... Pertama, gencatan senjata ...Kedua, eskalasi ... Ketiga, agresi militer ... dan inilah yang terburuk."

Kelebihan lain dari novel ini adalah gaya bercerita yang digunakan empuk, enak, di sisi lain membuat miris, dan menghanyutkan pembaca ke suasana perang fisik maupun batin yang dialami tokoh Hayya serta Lia.

Pembaca akan dapat berempati kepada dua perempuan beda usia, beda asal negara ini. Hayya dengan perang fisik yang tidak hanya meluluhlantakkan Palestina, tapi juga sedikit-banyak mempengaruhi jiwanya. Lia dengan perang batin akibat terenggutnya anak tunggal dari dirinya.

Novel ini diakhiri dengan ending terbuka dengan campuran nuansa pedih sekaligus optimis. Memungkinkan pembaca menerka-nerka macam apa kelanjutan nasib Hayya? Sembari mengira-ngira, barangkali novel ini dapat dilanjutkan ke sekuel berikut.