Karya sastra, dalam hal ini cerita pendek, merupakan salah satu media yang efektif untuk melancarkan kritikan. Dengan kepiawiannya, penulis akan “menyelundupkan” kritikan-kritikan dalam alur cerita. Sehingga kritikan yang dilancarkan akan tetap terasa lembut dan bisa diterima meskipun menohok. Maka, sependek pengetahuan saya, mengkritik lewat cerita terbilang cukup efektif dan mengena.

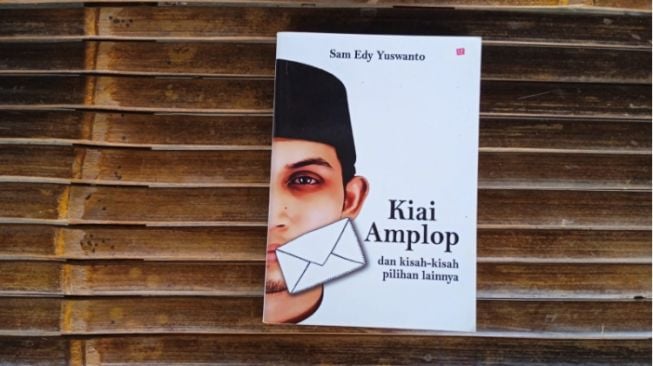

Mengkritik lewat cerita ini terlihat dalam cerpen-cerpen karya Sam Edy Yuswanto dalam buku bertajuk Kiai Amplop. Lewat cerpennya Sam Edy Yuswanto merespon dan mengkritik isu-isu agama dan model beragama yang sedang berkembang dalam masyarakat kita. Menariknya, meski sarat pesan tetapi tidak terjerembab pada model tulisan ala khutbah atau ceramah yang kaku dan dogmatis. Jalan ceritanya tetap mengalir asyik, penokohan kuat, dan alurnya hidup, tidak terbebani dan tersandera oleh pesan atau kritik yang sengaja disampirkan di "pundak" si tokoh cerita.

Untuk kita ketahui bersama, Sam Edy Yuswanto merupakan penulis asal Kebumen yang terbilang produktif. Ratusan tulisannya, baik fiksi maupun nonfiksi, telah tersebar diberbagai media, lokal hingga nasional, cetak maupun online. Akhir-akhir ini kita juga bisa menjumpai banyak artikelnya di Suara.com di kolom Yoursay. Dan dari tulisan-tulisannya tersebut sudah banyak yang terkumpul dan menjadi sebentuk buku. Buku Kiai Amplop sendiri merupakan buku kumpulan cerpen kedua setelah buku Percakapan Kunang-Kunang. Dalam Kiai Amplop ada 16 buah cerpen yang terkumpul, dan kesemuanya sudah pernah dipublikasikan di media, seperti koran Republika, tabloid Genie, majalah Kartini, tabloid Nova, dan koran Bangka Pos. Tentu hal ini menjadi jaminan tersendiri akan kualitas dan bobot cerpen-cerpen dalam buku tersebut. Dan menurut saya nilai bobotnya terletak pada pesan dan kritikan yang ada di dalamnya.

Misalnya dalam cerpen Kiai Amplop penulis menyoroti tentang para penceramah dan amplop yang diterimanya. Ia mengkritik tajam para penceramah yang bersemangat bila diundang oleh orang kaya atau jamaah masjid perkotaan, sebaliknya akan enggan datang bila yang mengundang orang miskin atau jamaah masjid pedesaan. Penulis melihat, keengganan ini tidak bisa lepas dari tebal tipisnya isi amplop. Lewat si tokoh utama, Kiai Bahaudin Al-Misriyyi, penulis memaparkan gejolak dan perang batin tatkala berada di puncak ketenaran dan kemasyhuran.

Di kisahkan Kiai Bahaudin Al-Misriyyi adalah penceramah yang lagi viral dan banyak digandrungi, terutama oleh kaum Hawa. Selain muda, humoris, bersuara merdu, berilmu luas, juga berwajah ganteng. Tidak mengherankan bila karirnya sebagai penceramah melesat, terutama setelah memilih menetap di kota besar dan banyak mengisi acara-acara keagamaan di televisi-televisi. Jadwalnya begitu padat. Dan, padatnya jadwal inilah yang kemudian selalu dijadikan alasan Kiai Bahaudin Al-Misriyyi untuk menolak permintaan warga lingkungan tempatnya dulu tinggal. Namun sejujurnya, keengganan itu karena Kiai Bahaudin sudah memikirkan isi amplop yang bakal diterima bila berceramah di daerah. Ia tentu tahu akan sangat jauh berbeda dengan apa yang sering diterimanya sekarang (hal. 7-10).

Pesan dan kritikan yang tidak kalah apik juga bisa kita temukan dalam cerpen lain seperti dalam cerpen Pelayat Amplop, Kiai Jarkoni, Mbah Dul Karim, Kayu Petir, dan Terompet Tahun Baru.

Meskipun cerpen-cerpen tersebut ditulis sepuluh tahunan lalu namun masih sangat relevan untuk dibaca sekarang karena pesan dan kritikan masih relevan, bahkan kian relevan dengan fenomena-fenomena kekinian, terutama dalam kehidupan beragama.