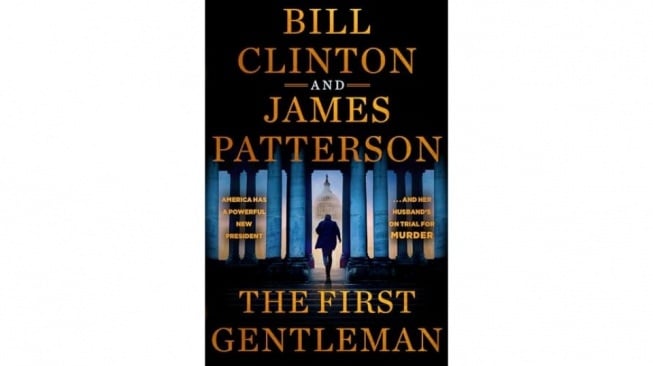

Biasanya, ketika kita membaca novel bertema Gedung Putih, tokoh utamanya jelas sang presiden. Kita diajak masuk ke Ruang Oval, melihat bagaimana ia membuat keputusan penting, kadang soal perang, kadang soal skandal. Tapi The First Gentleman berbeda.

Alih-alih menyorot presiden, novel ini memusatkan cerita pada sosok yang selama ini jarang diperhatikan: suami dari presiden perempuan Amerika Serikat. Sebuah tokoh baru, dalam peran yang belum memiliki cetakan sejarah. Tidak ada presedennya. Dan justru di sanalah kekuatan cerita ini dibangun.

Peran Baru, Tanpa Aturan

Tokoh utamanya adalah Dr. Ben Carter, suami dari Presiden Elizabeth Carter. Ia bukan mantan jenderal, bukan taipan, bukan politisi. Ia adalah seorang akademisi. Mantan profesor sejarah yang dihormati. Kini, ia menjadi First Gentleman pertama dalam sejarah AS.

Apa yang dilakukan seorang suami presiden di Gedung Putih?

Itulah pertanyaan yang jadi pangkal konflik. Kalau First Lady sudah lama punya “template”, dari cara berpakaian, program sosial, sampai tugas representatif, Ben justru melangkah dalam ruang kosong. Tidak ada yang tahu apa yang harus ia lakukan, termasuk dirinya sendiri.

Kekosongan peran ini menjadi sumber kebingungan, tekanan, dan juga eksplorasi yang kaya secara emosional. Ia menjalani sebuah panggung tanpa naskah, di panggung terbesar dunia.

Masa Lalu yang Jadi Peluru Politik

Konflik utama novel ini bukan bom waktu atau jaringan teroris. Tapi sesuatu yang jauh lebih personal: tulisan lama Ben.

Di masa mudanya, Ben menulis esai akademis yang kritis terhadap kebijakan luar negeri AS. Isinya filosofis dan penuh nuansa. Namun kini, ketika istrinya menjabat sebagai presiden, tulisan itu bocor dan dipelintir oleh lawan politik. Dijadikan senjata.

Karena tak bisa menyerang Presiden Carter langsung, rekam jejaknya bersih, tingkat kepercayaannya tinggi, mereka menyerang dari sisi terlemah: suaminya.

Kita melihat bagaimana sebuah karya akademis diubah menjadi alat propaganda. Bagaimana masa lalu bisa dibajak demi agenda politik. Dan bagaimana garis antara publik dan privat kini nyaris tak ada.

Bertahan atau Berkorban?

Ben terjebak dalam dilema yang sulit. Jika ia angkat bicara dan menjelaskan konteks tulisan lamanya, ia bisa memperkeruh situasi. Ia akan terlihat terlalu banyak ikut campur. Bisa-bisa, perhatian publik dan media beralih dari isu kenegaraan ke soal pribadinya.

Tapi jika ia diam demi citra politik sang istri, ia harus rela melihat reputasi dan integritasnya dihancurkan.

Pilihan ini bukan sekadar strategis. Ini menyentuh inti eksistensinya: Ben sebagai intelektual vs Ben sebagai suami pemimpin negara. Identitas atau loyalitas. Harga dirinya atau ketenangan rumah tangganya. Dan ini adalah pertarungan batin yang membentuk jantung emosional cerita.

Pernikahan dalam Sorotan Nasional

Di Gedung Putih, tak ada ruang privat yang benar-benar aman. Semua percakapan, bahkan yang terjadi di ruang tidur, bisa punya dampak politik. Apa yang dikenakan Ben saat menghadiri acara kenegaraan, cara ia tersenyum, bahkan ekspresi wajah saat mendampingi istrinya, semuanya bisa dianalisis, disalahartikan, dan dimanipulasi.

Penulis menggunakan latar Gedung Putih sebagai cermin pembesar. Setiap emosi, setiap konflik kecil dalam rumah tangga, dibesarkan hingga terasa monumental. Kita melihat bagaimana cinta diuji oleh kekuasaan. Bagaimana hubungan pribadi berubah menjadi bagian dari pertarungan politik.

Bukan Thriller, Tapi Lebih Dalam

The First Gentleman bukan kisah spionase. Bukan cerita ledakan-ledakan dramatis. Tapi justru di situlah kekuatannya. Ia adalah drama psikologis tentang tekanan hidup di bawah sorotan. Tentang pria yang harus mencari tempatnya di dunia yang tidak pernah dirancang untuk dirinya.

Dan lebih dari itu, novel ini menyodorkan sebuah pertanyaan penting:

Ketika kita memilih seorang pemimpin, apakah kita juga siap menerima cerita dan konflik orang-orang di baliknya?

Dengan gaya narasi yang tenang namun tajam, The First Gentleman mengingatkan kita bahwa di balik citra kekuasaan, ada kehidupan personal yang ringkih dan rentan. Buku ini menyentuh, cerdas, dan relevan, terutama di zaman ketika semua hal, termasuk cinta, bisa menjadi komoditas politik.