Pendidikan, dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara, adalah lentera yang menerangi jiwa, membebaskan manusia dari belenggu kebodohan, dan menumbuhkan kesadaran nasional yang berpijak pada keadilan dan kemanusiaan. Melalui pendirian Taman Siswa pada 1922, ia memimpikan sekolah sebagai ruang yang memupuk rasa ingin tahu, patriotisme, dan semangat antikolonial. Namun, di tengah sistem pendidikan modern yang terpaku pada angka, ujian, dan kurikulum seragam, muncul pertanyaan kritis: apakah sekolah masih membebaskan?

Ki Hadjar Dewantara: Pendidikan sebagai Perlawanan

Ki Hadjar Dewantara mendirikan Taman Siswa sebagai respons terhadap pendidikan kolonial yang eksklusif dan eksploitatif. Sekolah-sekolah Belanda hanya melayani kepentingan administratif kolonial, menghasilkan pekerja patuh ketimbang individu kritis.

Taman Siswa menjadi “sekolah perlawanan,” menawarkan pendidikan yang memupuk nasionalisme dan kesadaran budaya. Prinsip ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani—teladan di depan, semangat di tengah, dorongan dari belakang—mencerminkan visinya tentang pendidikan yang memanusiakan. Bagi Ki Hadjar, pendidikan adalah alat untuk membebaskan manusia dari penindasan dan ketidakadilan.

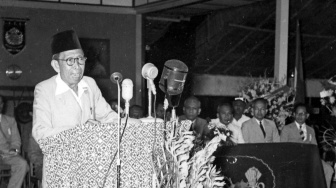

Sebagai Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia pada 1945, Ki Hadjar mengeluarkan instruksi bersejarah: hapuskan sistem pendidikan kolonial, utamakan patriotisme, dan wajibkan pendidikan dasar bagi anak usia 8 tahun. Langkah ini menegaskan komitmennya untuk mendemokratisasi pendidikan, memastikan akses bagi semua, dan menjadikan sekolah sebagai fondasi bangsa yang merdeka. Semangat antikolonialismenya menolak diskriminasi berbasis ekonomi, budaya, atau status sosial, yang ia pandang sebagai bentuk penjajahan baru.

Sekolah Modern: Membebaskan atau Membelenggu?

Visi Ki Hadjar tentang pendidikan yang membebaskan kini berhadapan dengan realitas yang kontradiktif. Sistem pendidikan modern di Indonesia sering terjebak dalam paradigma yang mengutamakan prestasi akademik dan ujian. Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat penyelesaian pendidikan menunjukkan disparitas: 97,37% untuk SD, 88,88% untuk SMP, dan hanya 65,94% untuk SMA. Data ini mengindikasikan bahwa banyak siswa, terutama dari kelompok ekonomi lemah, tidak melanjutkan pendidikan karena biaya atau kurangnya relevansi kurikulum.

Melansir Tanoto Foundation dalam kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), kualitas pendidikan Indonesia masih rendah. Hanya 73,17% guru memiliki kualifikasi S1/D4, dan 25,76% bersertifikat pendidik, mencerminkan krisis kualitas pengajaran. Distribusi guru yang tidak merata juga memperparah kesenjangan, terutama di daerah terpencil. Sekolah sering menjadi “pabrik hafalan,” memadamkan rasa ingin tahu siswa dengan tekanan untuk menghafal demi nilai tinggi, bukan mendorong pertanyaan kritis seperti “kenapa tidak?” yang diimpikan Ki Hadjar.

Kurikulum yang seragam dan terpusat juga mengabaikan konteks lokal dan budaya. Mengutip Pusat Standar & Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikbudristek dalam Rapor Pendidikan, banyak sekolah kesulitan menciptakan iklim kebhinekaan dan kepemimpinan efektif, menghambat lingkungan belajar yang membebaskan. Akibatnya, sekolah gagal menjadi pusat wacana nasional yang inklusif, kehilangan peran sebagai wadah untuk memupuk patriotisme dan kesadaran budaya.

Peran Organisasi Non-Profit dan Pemerintah

Meski tantangan besar, organisasi non-profit dan pemerintah berupaya menghidupkan semangat pendidikan yang membebaskan. Tanoto Foundation, melalui Peta Jalan Pendidikan 2025-2045, menargetkan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA menjadi 75,33% pada 2045 dan rata-rata lama sekolah hingga 12 tahun. Program ini menekankan bantuan pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP), meskipun akurasi data masih menjadi kendala, menyebabkan 1,3 juta siswa termiskin tidak bersekolah.

Menurut Badan Pusat Statistik, infrastruktur sekolah, seperti sanitasi dan ruang kelas, masih bermasalah di daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan). Komisi X DPR RI menyoroti bahwa Rp111 triliun anggaran pendidikan 2023 tidak terserap, padahal banyak sekolah membutuhkan perbaikan dan kesejahteraan guru. Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) juga berkontribusi dengan beasiswa dan fasilitas belajar bagi anak-anak kurang mampu, mengurangi angka putus sekolah. Namun, laporan Worldtop20.org menunjukkan sistem pendidikan Indonesia berada di peringkat 67 dari 203 negara, menandakan perlunya reformasi mendalam.

Mengembalikan Jiwa Sekolah sebagai Ruang Pembebasan

Untuk mengembalikan sekolah sebagai ruang pembebasan, transformasi sistemik diperlukan. Pertama, kurikulum harus fleksibel dan kontekstual. Melansir Tanoto Foundation, Kurikulum Merdeka yang mengintegrasikan muatan lokal sejalan dengan visi Ki Hadjar untuk pendidikan yang menghargai budaya. Kedua, guru harus menjadi fasilitator, didukung pelatihan humanis yang mendorong kreativitas, sebagaimana semangat tut wuri handayani. Program BOS Kinerja Sekolah Prestasi dapat mendorong inovasi pengajaran.

Ketiga, paradigma masyarakat harus berubah: nilai bukan ukuran utama keberhasilan. Mengutip Kemendikbudristek dalam Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), sekolah perlu iklim yang mendukung kebhinekaan dan rasa ingin tahu. Keempat, sekolah harus menolak diskriminasi dan memastikan akses setara. Menurut Kemendikbudristek, 198.600 siswa SMP dan 95.100 siswa SD tidak melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi, menuntut penguatan PIP dengan data akurat.

Terakhir, kolaborasi dengan non-profit seperti Tanoto Foundation dan UNICEF harus diperluas untuk memperkuat akses pendidikan di daerah marginal. Badan Pusat Statistik dan DPR perlu memastikan anggaran pendidikan terserap efektif, mengatasi kesenjangan infrastruktur dan kesejahteraan guru. Hanya dengan langkah kolektif ini, sekolah dapat kembali menjadi pusat wacana nasional yang inklusif dan membebaskan.

Sekolah, dalam visi Ki Hadjar Dewantara, adalah benteng kebebasan dan kemanusiaan. Namun, realitas pendidikan saat ini—ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistik, Kemendikbudristek, dan Tanoto Foundation—mengungkapkan sekolah sering membelenggu rasa ingin tahu dan gagal membangun wacana nasional yang kritis. Untuk menghidupkan semangat Ki Hadjar, diperlukan keberanian untuk mendobrak sistem yang terpaku pada angka, mengembalikan makna pendidikan, dan menjadikan sekolah ruang di mana siswa memahami diri, menghargai keberagaman, dan bertanya, “Kenapa tidak?” Dengan demikian, sekolah dapat menjadi pilar pembangunan bangsa yang berpijak pada keadilan dan kemanusiaan.