Dalam kehidupan yang dipenuhi dengan standar tinggi dan ambisi tanpa henti, banyak dari kita menjadi pengkritik paling kejam bagi diri sendiri. Kita tumbuh dalam dunia yang menyanjung keberhasilan, tetapi diam-diam menanamkan keyakinan bahwa kegagalan adalah tanda kelemahan moral. Dari sanalah lahir self-criticism kecenderungan untuk menghakimi, menekan, bahkan menghukum diri sendiri atas setiap kekurangan, kesalahan, dan ketidaksempurnaan yang kita miliki. Ia adalah suara dalam kepala yang tak pernah diam, selalu menemukan celah untuk mengatakan: “Kamu belum cukup baik.”

Fenomena ini mungkin tampak sepele. Bukankah kritik diri penting untuk mendorong kita maju? Bukankah introspeksi adalah tanda kedewasaan? Ya, sampai pada titik tertentu. Tapi self-criticism yang berlebihan bukan lagi cermin kedewasaan, melainkan bentuk kekerasan psikologis yang halus. Ia meniru suara akal sehat, padahal sesungguhnya ia sedang meruntuhkan kepercayaan diri kita dari dalam.

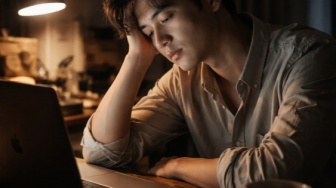

Banyak orang hidup dalam dua dunia: yang tampak di luar dan yang bergolak di dalam. Di luar, mereka terlihat disiplin, ambisius, dan sukses. Di dalam, mereka dihantui rasa bersalah konstan karena merasa belum cukup. Mereka mengulang kesalahan kecil di kepala berkali-kali, menganalisis ucapan atau keputusan seakan hidup adalah ujian tanpa akhir. Self-criticism membuat seseorang merasa bahwa tidak ada pencapaian yang benar-benar layak dirayakan, karena selalu ada hal yang “kurang.” Ia bukan lagi bentuk motivasi, tetapi manifestasi dari rasa malu yang terinternalisasi.

Para psikolog, seperti Paul Gilbert dan Kristin Neff, telah lama meneliti bagaimana self-criticism berkembang. Mereka menemukan bahwa kecenderungan ini sering kali tumbuh dari lingkungan yang menekankan pencapaian di atas penerimaan. Anak-anak yang tumbuh di rumah dengan ekspektasi tinggi di mana kesalahan lebih sering disorot ketimbang usaha belajar bahwa kasih sayang dan nilai diri bersyarat. Mereka hanya “layak dicintai” ketika berhasil. Pola itu lalu dibawa ke masa dewasa: setiap kekurangan pribadi terasa seperti ancaman terhadap eksistensi.

Di sisi lain, budaya turut memainkan peran penting. Dalam masyarakat yang kompetitif dan perfeksionistik seperti saat ini, kesalahan kecil bisa terasa seperti kegagalan moral. Media sosial memperparahnya. Setiap unggahan orang lain tentang keberhasilan, tubuh ideal, atau kehidupan sempurna menjadi cermin yang memantulkan kekurangan kita sendiri. Kita tidak lagi membandingkan diri dengan orang lain, melainkan mengadili diri berdasarkan versi ideal yang tak pernah nyata.

Masyarakat kita juga kerap memuliakan kerendahan hati secara ekstrem. Orang yang terlalu percaya diri dianggap sombong; yang membanggakan dirinya dituduh tidak tahu diri. Akibatnya, banyak orang belajar untuk mengecilkan pencapaian dan mengkritik diri sendiri agar tampak rendah hati. Self-criticism menjadi bentuk “kesopanan sosial,” padahal di baliknya tersembunyi rasa tidak berharga yang membusuk perlahan.

Yang membuat self-criticism berbahaya adalah kemampuannya untuk menyamar sebagai dorongan positif. Banyak orang percaya bahwa dengan keras pada diri sendiri, mereka akan menjadi lebih baik. “Kalau aku tidak memarahi diriku, siapa lagi yang akan membuatku maju?” begitu logika yang sering muncul. Tapi penelitian psikologi justru menunjukkan sebaliknya.

Kristin Neff dari University of Texas menemukan bahwa individu dengan tingkat self-criticism tinggi cenderung mengalami kecemasan, depresi, dan perfeksionisme maladaptif. Mereka sulit merasa puas, bahkan ketika sudah mencapai sesuatu yang besar. Self-criticism memang bisa memacu produktivitas dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, ia menggerogoti kesehatan mental dan hubungan sosial. Orang yang terlalu keras pada diri sendiri cenderung juga keras terhadap orang lain.

Lebih jauh lagi, self-criticism menciptakan lingkaran setan psikologis. Ketika seseorang gagal, ia tidak hanya menyesali kesalahan, tetapi juga menyalahkan dirinya secara personal. Ia menganggap kegagalan bukan sebagai hasil tindakan yang keliru, melainkan bukti bahwa dirinya memang tidak cukup mampu. Rasa malu dan bersalah kemudian memperkuat kebutuhan untuk “menebus diri,” yang lagi-lagi dilakukan dengan cara mengkritik dan menekan diri. Akibatnya, semakin seseorang berusaha memperbaiki diri, semakin ia terperangkap dalam pola penghukuman batin.

Sulit membedakan antara kritik diri yang sehat dan yang merusak. Kritik diri yang sehat lahir dari keinginan tulus untuk tumbuh ia memberi ruang bagi refleksi dan perbaikan tanpa merendahkan harga diri. Sedangkan self-criticism yang destruktif berakar pada rasa takut: takut gagal, takut ditolak, takut tidak cukup baik. Dalam bentuk ini, kritik diri tidak lagi membantu kita bertumbuh, melainkan membuat kita berhenti bergerak.

Kritik diri yang sehat mengatakan, “Aku melakukan kesalahan kali ini, dan aku bisa memperbaikinya.”

Kritik diri yang destruktif berbisik, “Aku gagal lagi, karena aku memang bodoh dan tidak berguna.”

Perbedaan halus ini berdampak besar. Yang pertama menumbuhkan tanggung jawab; yang kedua menumbuhkan kebencian terhadap diri sendiri. Yang pertama melahirkan pembelajaran; yang kedua menciptakan penderitaan.

Zaman modern adalah mesin besar yang memproduksi self-criticism. Kita hidup dalam logika meritokrasi yang menanamkan keyakinan bahwa nilai seseorang sepenuhnya ditentukan oleh prestasi. Iklan, media, dan budaya kerja semuanya mendorong pesan yang sama: kita harus menjadi versi terbaik dari diri kita setiap saat. Kata-kata seperti “maksimalkan potensimu”, “jangan puas dulu”, atau “kerja lebih keras” terdengar memotivasi, tetapi sering kali tanpa sadar menjadi tekanan internal yang menghancurkan.

Orang modern diajarkan untuk selalu improve, tapi jarang diajarkan untuk menerima. Kita tahu cara mengevaluasi, tapi tidak tahu cara berbelas kasih pada diri sendiri. Dalam dunia yang menyanjung performa, kelemahan dianggap aib. Maka, ketika seseorang gagal memenuhi ekspektasi bahkan ekspektasi yang tidak realistis ia segera berbalik menyalahkan dirinya sendiri.

Ironisnya, teknologi memperkuat tekanan ini. Aplikasi kebugaran, pengingat produktivitas, dan platform karier menciptakan ilusi kontrol total terhadap diri sendiri. Gagal berarti tidak disiplin. Lelah berarti malas. Sedih berarti lemah. Tidak ada ruang untuk kemanusiaan yang rapuh. Kita menjadi manajer bagi tubuh dan emosi kita sendiri dan juga bos yang paling kejam bagi diri kita.

Salah satu dampak paling menyakitkan dari self-criticism adalah hilangnya rasa aman terhadap diri sendiri. Dalam keadaan normal, rumah batin seseorang seharusnya menjadi tempat berlindung ruang di mana ia bisa jujur, lemah, dan diterima tanpa syarat. Namun bagi mereka yang hidup dengan self-criticism kronis, rumah batin itu telah dirusak. Setiap pikiran menjadi bahan pengadilan, setiap emosi dihakimi, setiap kekurangan dijadikan bukti bahwa mereka tidak layak bahagia.

Inilah paradoks besar manusia modern: kita mencari kenyamanan dari luar dari teman, pasangan, atau media sosial karena di dalam diri sendiri tidak lagi ada tempat yang aman. Kita ingin didengar karena kita tidak mampu mendengarkan diri sendiri tanpa menghakimi.

Membangun Kelembutan yang Lupa Diajarkan

Untuk melawan self-criticism, kita tidak memerlukan kepercayaan diri berlebihan, tetapi self-compassion belas kasih terhadap diri sendiri. Istilah yang dipopulerkan Kristin Neff ini mengajarkan bahwa kelemahan bukan bukti kegagalan, melainkan bagian dari kemanusiaan. Self-compassion bukan berarti memanjakan diri atau mengabaikan kesalahan, tetapi memandang diri dengan pengertian yang sama seperti kita memahami orang lain yang kita cintai.

Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mampu bersikap lembut terhadap diri sendiri justru lebih termotivasi untuk memperbaiki kesalahan. Mereka tidak tenggelam dalam rasa malu, karena tahu bahwa gagal tidak berarti hancur. Dalam jangka panjang, self-compassion terbukti meningkatkan kesejahteraan psikologis, memperkuat resiliensi, dan mengurangi gejala depresi.

Namun, membangun kelembutan terhadap diri sendiri bukan hal mudah, terutama bagi mereka yang telah lama hidup dalam sistem nilai yang menyanjung disiplin dan menolak kelemahan. Kadang, menunjukkan empati pada diri sendiri terasa asing, bahkan salah. Ada rasa bersalah saat memilih istirahat, atau rasa malu saat mengakui bahwa kita lelah. Tapi di sinilah letak revolusi kecil itu dimulai bukan dengan melawan dunia, melainkan dengan berhenti melawan diri sendiri.

Bayangkan jika setiap orang yang keras terhadap dirinya mulai berbicara dengan nada yang lebih lembut kepada diri sendiri. Jika setiap kesalahan kecil tidak langsung dihakimi, melainkan dipeluk dengan pengertian. Jika setiap kegagalan dilihat bukan sebagai bukti ketidakmampuan, tetapi sebagai kesempatan belajar. Mungkin kita akan hidup di dunia yang lebih damai, bukan karena masalahnya berkurang, tapi karena kita berhenti memperparah luka dari dalam.

Self-criticism mengajarkan kita satu hal: bahwa manusia bisa menjadi penindas bagi dirinya sendiri. Tapi ia juga membuka pintu untuk memahami bahwa manusia punya kapasitas yang sama besar untuk memaafkan dirinya. Dalam keseharian, ini berarti belajar berbicara pada diri sendiri dengan bahasa yang sama seperti kita menenangkan sahabat yang sedang sedih: lembut, realistis, dan penuh empati.

Mungkin itu terdengar sederhana, bahkan sentimentil. Tapi dalam dunia yang terbiasa dengan suara keras tuntutan, ambisi, dan perbandingan kelembutan adalah bentuk keberanian yang langka. Ia membutuhkan keteguhan untuk menolak budaya yang mengukur manusia hanya dari hasil, bukan dari kemanusiaannya.Tidak ada jalan pintas untuk melawan self-criticism. Ia tumbuh dari pola pikir, pengalaman, dan sistem sosial yang mengakar. Tapi perjalanan menuju penerimaan diri selalu dimulai dengan satu langkah kecil: menyadari bahwa kita layak diberi kesempatan untuk gagal, beristirahat, dan memulai lagi.

Mungkin sudah waktunya kita berhenti menuntut diri untuk selalu kuat, sempurna, atau unggul. Karena manusia tidak diciptakan untuk selalu menang; manusia diciptakan untuk belajar, mencinta, dan tumbuh dari kesalahan. Dan untuk bisa tumbuh, kita membutuhkan ruang yang aman ruang yang hanya bisa diciptakan jika kita mulai memperlakukan diri sendiri bukan sebagai musuh, tapi sebagai teman.

Self-criticism adalah luka sunyi yang sering kita anggap normal. Tapi di balik luka itu, tersembunyi peluang untuk menemukan kembali kemanusiaan yang lebih lembut. Sebab pada akhirnya, tidak ada keberanian yang lebih besar daripada keberanian untuk memaafkan diri sendiri dan tetap melangkah, meski tahu kita belum sempurna.