Coba ingat kembali perasaan kita di awal 2025, sobat Yoursay. Banyak yang masuk tahun baru dengan harapan hidup sedikit lebih tenang, harga-harga lebih masuk akal, dan berita tidak lagi bikin dada sesak setiap pagi.

Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tahun ini terasa panjang, berat, dan melelahkan, karena rentetan masalah yang datang tanpa jeda. Seolah negara berjalan dengan ritme sendiri, sementara warganya dipaksa terus menyesuaikan napas.

Januari dibuka dengan kenaikan PPN 12 persen, yang bagi warga, terutama kelas menengah ke bawah, itu berarti harga kebutuhan naik perlahan tapi pasti.

Belum sempat orang menyesuaikan dompet, Februari hadir dengan kisah kelangkaan gas elpiji. Urusan dapur, yang mestinya paling dijaga negara, malah jadi sumber kecemasan. Antrean panjang, harga melonjak, dan penjelasan pemerintah yang berputar-putar. Lagi-lagi, warga diminta memahami situasi.

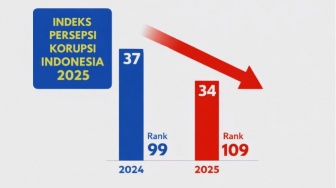

Maret tidak memberi ruang bernapas. Kasus Pertamax oplosan dan korupsi di tubuh Pertamina mencuat. Banyak orang mulai bertanya, kalau urusan sepenting energi saja bisa dipermainkan, apa lagi yang sebenarnya aman? Rasa lelah pelan-pelan berubah jadi sinisme, dan setiap skandal baru tak lagi mengejutkan.

April membawa pengesahan RUU TNI dan kabar tarif impor 19 persen ke Amerika Serikat. Isu yang mungkin terasa jauh bagi sebagian orang, tapi dampaknya nyata. Kekhawatiran soal militerisme kembali mencuat, sementara kebijakan perdagangan berisiko memukul sektor tertentu.

Memasuki bulan Mei, publik dihadapkan pada polemik UU Penyiaran, yang kemudian disusul oleh kebijakan pembatalan subsidi listrik sebesar 50 persen pada bulan Juni. Di tengah himpitan ekonomi, keputusan tersebut dirasakan sebagai beban tambahan yang sangat berat bagi masyarakat kecil. Ketimpangan ini memicu kritik tajam mengenai mengapa efisiensi selalu menyasar rakyat jelata daripada para elite.

Kondisi semakin memanas pada Juli dengan munculnya wacana revisi sejarah Reformasi, yang dipandang sebagai upaya sistematis untuk mengubah memori kolektif demi kepentingan politik saat ini.

Agustus menjadi simbol ironi. Di saat rakyat terus berhemat, muncul kabar kenaikan gaji dan insentif DPR. Sulit menahan rasa getir melihat jarak empati yang kian lebar antara wakil rakyat dan realitas sosial.

Dari Agustus hingga September, gelombang demonstrasi, tragedi kematian Affan Kurniawan, hingga pembakaran gedung pemerintahan membuktikan adanya akumulasi keresahan dan amarah publik yang sudah mencapai titik jenuh hingga tidak lagi terbendung.

Oktober membawa dua cerita sekaligus. Utang kereta cepat Whoosh yang kian membengkak, dan kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis. Di satu sisi, proyek besar terus dipertahankan meski manfaatnya tak dirasakan semua lapisan. Di sisi lain, program sosial yang menyentuh anak-anak justru menyisakan masalah serius.

November dan Desember ditutup dengan bencana banjir dan longsor, memperlihatkan wajah lain dari deforestasi dan tata ruang yang diabaikan bertahun-tahun.

Kalau ditanya apa yang membuat 2025 terasa begitu melelahkan, jawabannya tentu karena kebijakan datang bertubi-tubi, krisis muncul silih berganti, tapi nyaris tak ada jeda pemulihan. Publik tidak diberi waktu untuk benar-benar mencerna, apalagi menyembuhkan diri dari dampak satu masalah sebelum masalah berikutnya muncul.

Sobat Yoursay mungkin sering merasa jengah dengan rentetan berita dan ingin sekali "menghilang" dari media sosial. Namun, sekeras apa pun kita menghindar, realitas hidup tetap menanti di depan mata.

Kondisi ini bukan lagi sebatas rasa lelah pribadi, melainkan sebuah kelelahan sosial. Kita merasa kewalahan karena ritme negara yang melaju terlalu kencang, meninggalkan rakyatnya yang tertatih-tatih untuk beradaptasi.

Yang lebih menguras energi adalah respons kekuasaan itu sendiri. Kritik sering kali dianggap gangguan, bukan masukan. Ketika publik protes, jawabannya kadang berupa ceramah, kadang berupa pengalihan isu, kadang malah tudingan balik.

Kelelahan yang kita rasakan di akhir 2025 adalah sinyal kuat bahwa tata kelola kebijakan negara sedang tidak sehat. Kita harus berhenti menormalisasi kelelahan sosial ini.

Harapannya, tahun depan tidak lagi diisi dengan kegaduhan serupa, melainkan menjadi titik balik bagi pemerintah untuk lebih banyak mendengar dan mengurangi ego sektoral. Kita tidak hanya butuh pergantian tahun, tapi kita butuh kepemimpinan yang lebih peduli pada kondisi rakyatnya.

CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS